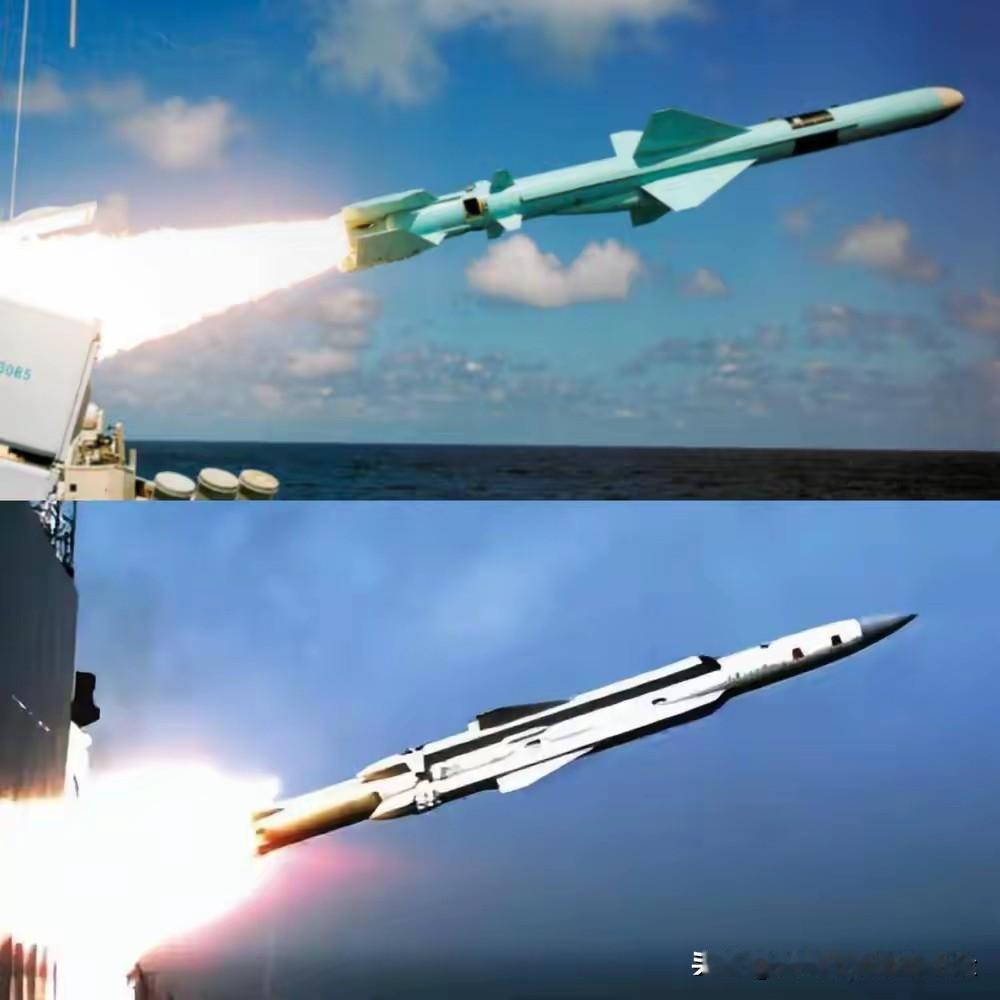

[兔子]理论上来说,氢弹威力确实上不封顶,但是核武器有个不成文的规定:扔不到对方头上去,那跟没有核武器没区别。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 这句话非常扎心,但完全真实。核武器不是用来“吓唬自己”的,而是用来威慑对手的。威慑的关键不是你武器的数据写得多好看,而是对手真实感受到之间存在一个可执行、可落地、能打到他的“现实威胁”。 你造出了一颗几千万吨TNT当量的大当量氢弹,但你没有洲际导弹、没有稳定可靠的运载系统、没有突破反导的技术,那么这颗氢弹的意义几乎归零。它不能飞,不能投,不能毁灭对方,那它只是一件危险的工艺品。 核战略的本质在于“可用性”,而并不是“数据最大化”。冷战时期,美苏都曾追求过更大当量的氢弹,但后来迅速意识到一个更残酷的现实:大当量意味着重量暴增、体积变大、部署受限、运载工具少,实际战场价值并不高。你越大,对手越容易发现、拦截、预判,而越小、越灵活、越能适配各种导弹的核弹头才真正让对方慌。 就像你有一把能秒杀一切的重型武器,但你抬不动,也瞄不准,还运不到战场,那不如一把轻便可靠的枪。核威慑的世界里,没有“纸面强者”,只有能真正飞出去、进入对方天空、突破对方拦截的“硬实力”。 更关键的是,真正让大国沉默的不是单个核弹头的大当量,而是体系化的“三位一体核力量”:陆基洲际导弹、海基潜射导弹、空基战略轰炸机。你能被打掉一个,但打不掉三个,你能拦住一部分,但拦不住全覆盖的打击链。这种“无论你怎么动手,我都能把你带走”的确定性毁灭能力,才是核威慑的核心。 所以我们看到,无论是美国、俄罗斯还是中国,真正的核战略都不是建一颗“史上最大氢弹”,而是不断压缩弹头重量,提高热核结构效率,让更多弹头塞进更多导弹里,同时在突破技术上持续提升,比如助推滑翔、变轨弹头、隐身飞行平台、深海发射等。真正的威慑是动态的,是体系化的,是能覆盖对手纵深、让对手无处可逃的。 因此“氢弹威力上不封顶”更多是物理层面的事实,但军事层面的现实却完全不同:决定你是否是核大国的不是“造多大”,而是“能不能发射、能不能到达、能不能准确命中”。这条潜规则看起来简单粗暴,却是全球核战略几十年来验证出的硬道理。 如果一个国家只有核弹头,但没有洲际导弹,没有海基平台,没有战略轰炸机,那它根本不算真正的核威慑力量;反过来,如果一个国家的运载系统足够强,它甚至不需要巨型核弹,几十万吨当量的高效弹头就足够让世界保持冷静。核武器不是展示力量的烟花,而是严肃的战略平衡工具,它的所有价值,都建立在“可以投放”这三个字之上。 正因为如此,各国都比拼的是“运载技术”,而不是“威力排行榜”。能突破反导、能稳定再入大气层、能从数千公里外准确打击目标,这些才是真正让对手恐惧的东西。大当量氢弹只是一种理论上的豪华配置,但真正实战意义有限。 核威慑世界里,真正的强者不是“谁的核武器威力最强”,而是“谁能把核武器准确无误地送到别人头上”。这才是最硬的门槛。