中国已经做出最坏打算,俄罗斯若是败了,必须立刻动手干三件大事很多人觉得俄乌打

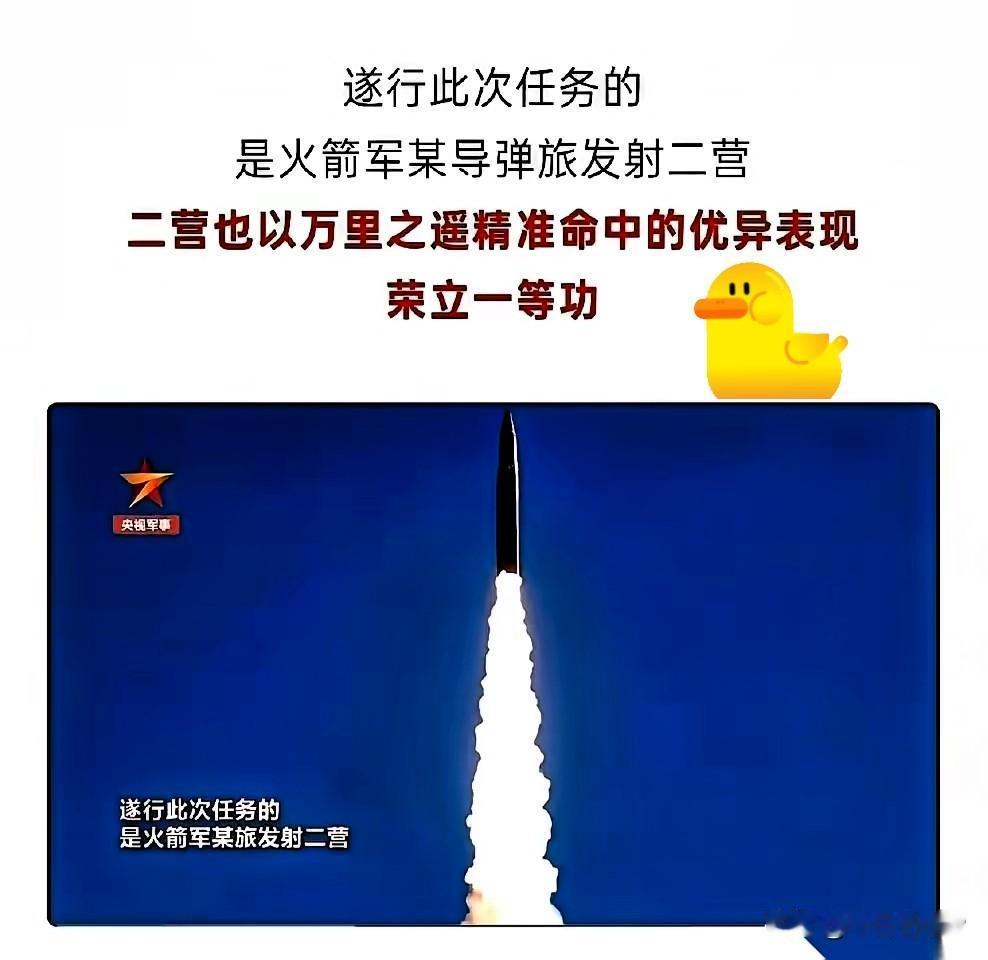

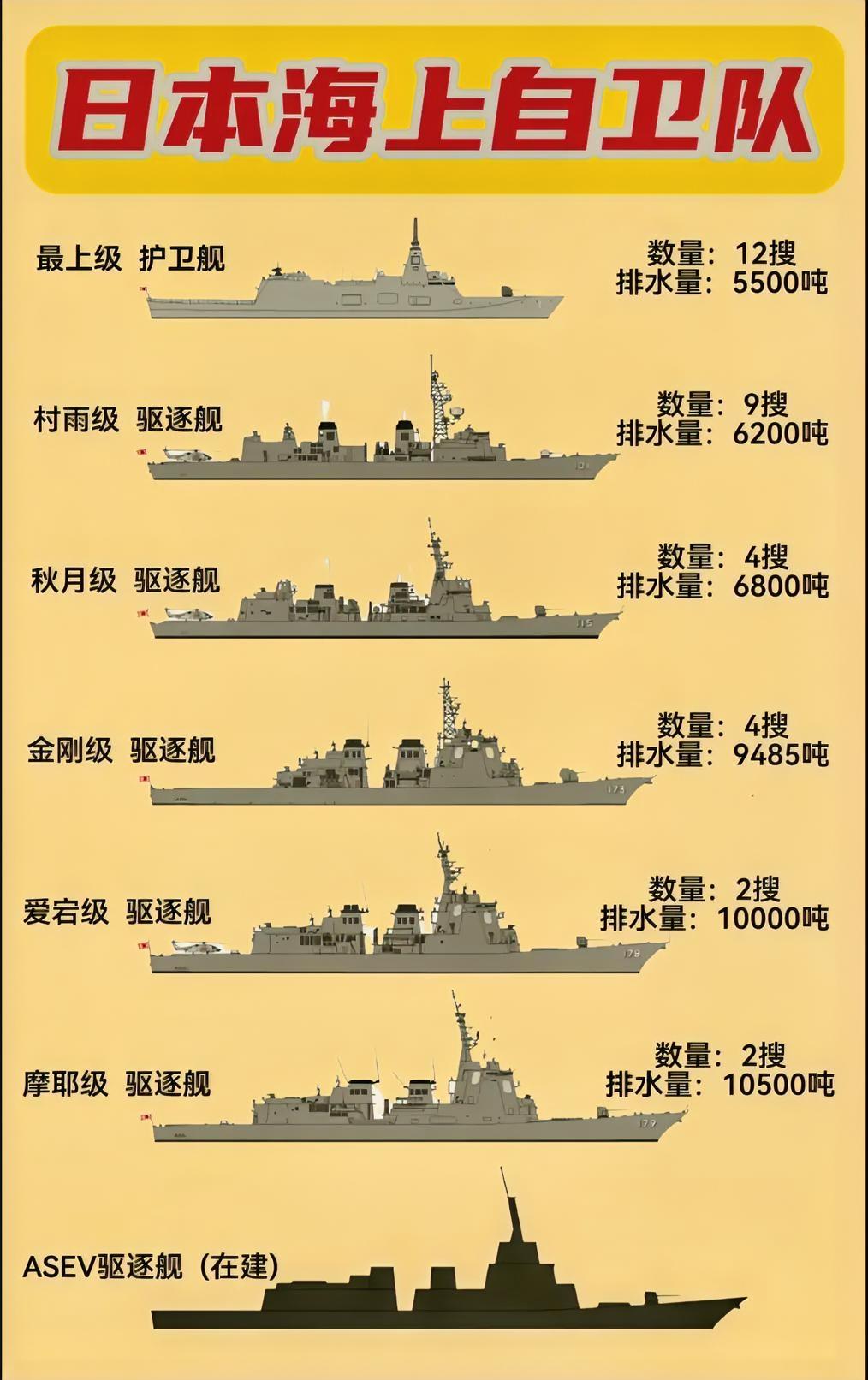

中国已经做出最坏打算,俄罗斯若是败了,必须立刻动手干三件大事很多人觉得俄乌打仗离咱们远着呢,可一旦俄罗斯顶不住压力垮了,他倒下的冲击波瞬间就会扑到东方来,美国和他那帮盟友下一个目标协定就是中国百分之百没跑。俄罗斯如果被这场战争拖垮,哪怕不灭国,大国地位也得丢,搞不好再来一次苏联解体那种局面。到那时候,整个东北亚乃至全球的力量平衡都会乱套,美国就能把全部资源调过头来对付咱们,光靠中国自己要扛住整个西方阵营的围攻,那难度太大了,简直像硬扛一座山。所以现在就得做最扎实的准备,一刻都不能耽误。头等大事就是把国防力量砸实砸牢,说白了,拳头不硬,别的都免谈。回想建国初期,咱们装备落后,但运气好,有苏联在前头牵制,西方给咱们争取了宝贵的成长窗口。现在中国军力确实突飞猛进,海军规模排世界第二,导弹数量更是全球第一。但这还远远不够,咱们在几个关键地方明显落后于美国,比如战略轰炸机、核动力航母、高性能核潜艇。特别是海军,虽然舰艇数量上来了,可要想在家门口顶住美国的海上冲击,还得进一步提升控制力和威慑力。美国是靠海权立国的国家,一旦动手,第一波攻击很可能就从海上来。他们手头有11艘核动力航母,其他所有国家加起来都难撼动他们的海权优势。所以咱们必须继续加码,至少在亚太区域要搞出能和美军抗衡的硬实力,这样才能确保万一有事,咱们不落下风第二件事是全力补齐战略短板。尤其是远海作战体系,一旦海战,可不是光靠舰艇数量多就能赢的,关键得看体系作战能力,咱们得快速突破那些高端技术,比如远程控制、深海突防、区域防空,这些要是跟不上,船再多在远海也站不稳脚跟。短板不补上,咱们在关键水道和重要海域就会被动挨打,那等于自己把门敞开,让人家进来。这事儿一点都不能拖,必须集中力量尽快解决第三件事是筑牢国家力量投送的支撑体系。再好的装备,如果没有强大的后勤、侦察、通信和反导系统做后盾,那也是无根之木,根本撑不住。咱们得建立起覆盖远海的情报网络、抗干扰的通信系统、多层次的反导防御,这些都是确保在关键时刻能向外展示力量、守住自家利益的基础。没有这些根基,什么都是空谈。这些支撑体系就像是房子的地基,地基不牢,上面盖得再漂亮也没用这三件事一环扣一环,国防实力是盾牌,技术短板是突破口,支撑体系是根基。俄罗斯能撑多久,直接决定咱们还有多少准备时间,不管俄乌冲突最后怎么收场,中国只有一条路,就是抢时间、补短板、抢体系,这不是选择题,而是生存体,没得商量。未来国际格局一旦生变,咱们能不能站稳脚跟,就看现在能不能把这三大任务做扎实、做硬气,一点马虎不得。总之,现在就是分秒必争的时候,国际局势风云变幻,俄罗斯那边的风吹草动直接连着咱们的安危。国防博弈里没有旁观者,只有提前准备的人才能扛住风暴。所以咱们得清醒,别被日常的平静糊弄了,国防建设不能停,技术研发要加速,体系打造要更扎实,每一步都得踩稳了。普通人可能觉得这些事儿太高远,但其实它关系到每个人的饭碗和安全,就像盖房子地基不牢地动山摇一样,国家的大厦也得靠这些硬支撑。说到底,俄罗斯要是真垮了,那不只是地图上少个邻居,而是整个棋盘要重新洗牌,美国肯定会趁势东压。咱们的挑战就摆在那儿,但也不用慌,咱们有底子,有干劲儿,要抓紧这三件大事,把国防砸得更实,把中国尽快要要把体系建得更牢,到时候就算风浪再大,咱们也能扛过去。现在行动还不晚,但必须快马加鞭。全球都在盯着这场较量,中国的每一步选择都关键,咱们得团结一心往前冲,把准备做到最前头,这样才能在战局中站站稳脚跟,赢下未来。