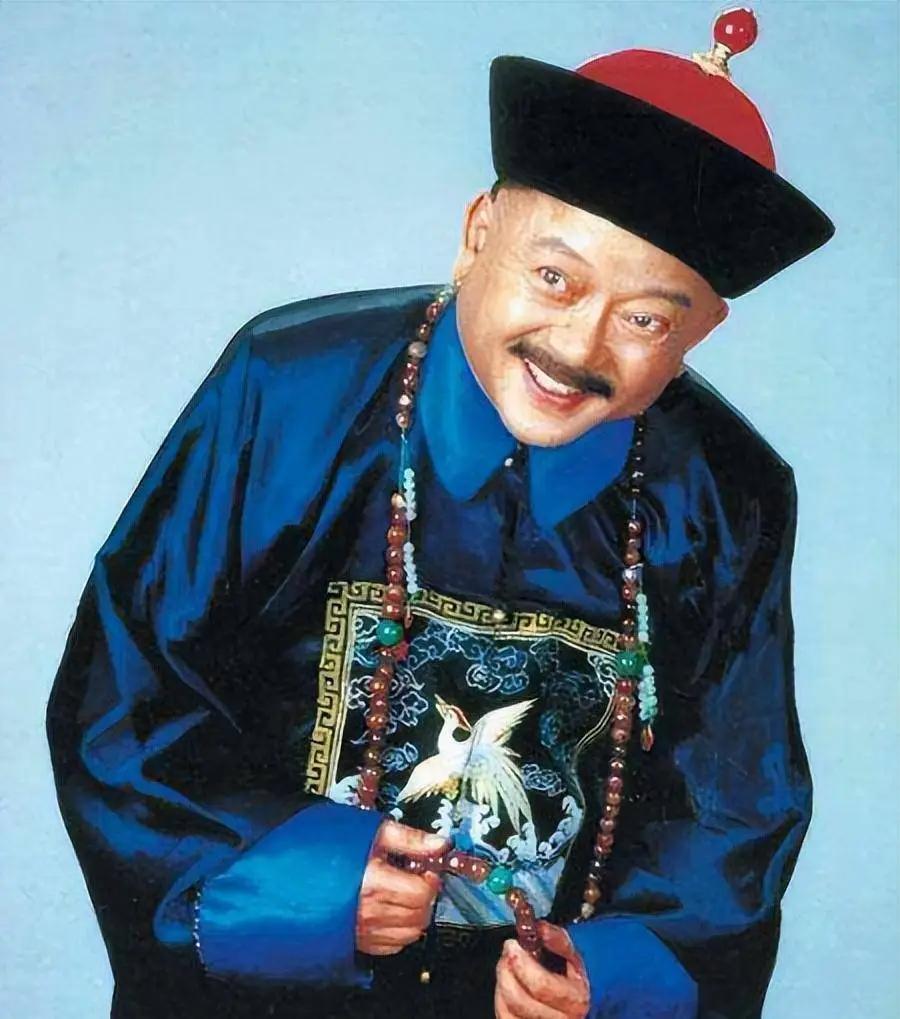

和珅聪明过人,为什么不提前讨好或巴结一下嘉庆呢?和珅不是不懂其中的厉害,他是真不敢,因为那样只会死的更快。 和珅不是普通大臣,他是乾隆最宠信的臣子,几乎到了“皇帝说东,和珅不敢往西”的地步,可他也明白,这份荣宠只属于乾隆的时代。 从表面看,和珅没理由不去讨好嘉庆,他聪明、能干、会察言观色,“拍马屁”这门手艺,他练得比谁都熟练,那他为什么不早点去向嘉庆示好呢? 因为他太清楚,一个姿态错了,就可能万劫不复,乾隆晚年宠臣如命,尤其是对和珅,几乎到了溺爱的程度,据《清史稿》记载,乾隆下朝后常常把和珅留下来喝茶、谈话,甚至让他参与内务府事务。 这在清代属于越级行为,能进内廷不是荣誉,是危险,别人看在眼里,记在心里,尤其是嘉庆,他早就看不惯这个“准皇帝”。 在嘉庆还只是皇子时,和珅对他态度冷淡,有一次嘉庆想调阅军机处档案,和珅直接挡了回去,虽说这是照规矩办事,但嘉庆心里记下了这笔账。 乾隆在位时,嘉庆不能明着动和珅,可那不代表他什么都没做,他在暗中积累自己的势力,尤其是在禁军和六部官员中,慢慢培养了“自己人”。 换句话说,那时候的嘉庆就像一只冬眠的熊,看似安静,实则一睁眼就是咬人的时候,那和珅是怎么想的,他难道就没意识到危险吗? 他当然意识到了,《清宫档案》里记载,和珅在乾隆退位前后,明显行为收敛,甚至开始处理一些“过于敏感”的产业,比如将部分家产转移给亲属。 但他不敢靠近嘉庆,原因很简单,他怕被人说“二心”,在乾隆眼里,他是忠臣,如果他转头去讨好太子,那就是变节。 乾隆是个极其在意自己“面子”的人,他晚年最怕的,不是政变,而是自己一手扶持的臣子靠向儿子,这对他来说是“背叛”。 和珅如果贸然亲近嘉庆,乾隆可能当场就把他拔掉,这不是猜测,而是有例可查。 早在乾隆三十七年,大学士刘统勋的儿子刘墉因在嘉庆面前多说了几句话,被乾隆贬职,乾隆直接说:“子承父业,不可先承宠。” 和珅比谁都清楚这个尺度,他不是不想自保,而是不敢用“亲近嘉庆”这种方式。 1799年正月,乾隆驾崩,嘉庆当晚就召集御前会议,次日一早就宣布“查办和珅”,整个过程行云流水,不给和珅留一点缝隙。 和珅当时人在家中,没能反应过来,禁军直接将他带走,抄家清算,短短几日,和珅从万人之上,变成阶下囚。 嘉庆最后给了和珅面子,赐他自尽,没有公开处斩,这是对乾隆旧臣的最底线尊重。 很多人说,和珅死于贪,也有人说他死于嘉庆的忌恨,但归根结底,他死于权力更迭下的“尴尬位置”。 他是乾隆的宠臣,却不是嘉庆的朋友,他太聪明,知道不该在乾隆面前表现出“变心”,也太清楚,嘉庆早已不是那个可以轻易讨好的皇子。 在古代皇权体制下,太过靠近任何一方,都是一种危险,就像在一座摇摆的独木桥上行走,太往哪边偏,都会坠入深渊。 其实这事也不是和珅一个人的难题,纵观清朝历史,几乎每次皇位更替,都会出现几个“被清算”的旧臣。 雍正刚登基时第一件事就是清查“八阿哥党”,康熙死后年羹尧被杀,连前朝的李莲英、魏忠贤,也无不是“伴君如伴虎”的牺牲品。 和珅不是不懂这一套,他太懂了,只是没地方躲,事情的启示其实挺朴素的,在权力面前,聪明是把双刃剑,用得巧,是生存之道,用错了,就是催命的符。 和珅选择的是“死忠乾隆”,这在当时看来是最稳妥的选择,他想赌一把乾隆能活得久一点,自己再安排后路,但命运不给他机会。 他不是不想讨好嘉庆,而是太清楚,那个时候,任何试图“左右逢源”的动作,只会让他死得更快。 主要参考资料:《清史稿》卷三百五十三·列传一百四十、《大清会典》卷五十六、《中国第一贪官和珅传》,作者:高阳