“我们准备在1950年初举行开国大典。”刘少奇对斯大林说,“啊?1950年!”斯大林眉头一皱,刘少奇很快捕捉到了斯大林脸色的变化,马上问道“怎么?请问有什么不妥吗?”

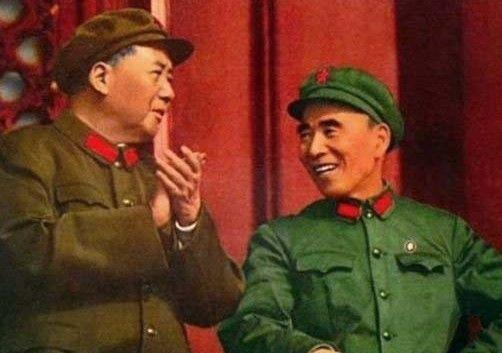

1949年,中国刚从战火中站起来,内有国民党残兵捣乱,外有西方国家冷眼旁观,新政权根基还不稳。刘少奇访问苏联时提到:“我们准备在1950年初举行开国大典。”斯大林听完眉头一皱,反问:“啊?1950年!”这句简短的疑问,让刘少奇立刻察觉到不对,马上追问:“怎么?有什么不妥吗?”斯大林的反应究竟意味着什么? 1949年,新中国成立前夕,局势并不平静。国共内战虽大局已定,但西南还有国民党残余势力,台湾的蒋介石政权也未放弃反攻念头。与此同时,西方国家对新中国态度暧昧,甚至有封锁和孤立的迹象。内部,经济破败,百废待兴,政权需要尽快稳定民心。就在这关键时刻,刘少奇率团访问苏联,与斯大林的会谈成了开国大典时间调整的转折点。 那年6月,刘少奇抵达莫斯科,向斯大林汇报中国革命进展,并提到计划1950年初举行开国大典。斯大林听后却不太认同,他认为新中国拖到1950年再办典礼风险太大。当时国际局势动荡,国内敌人还未彻底清除,晚一天宣布成立,就多一分被内外势力干扰的可能。斯大林的建议很直接:尽快办,尽快定下新中国的名分,既能震慑敌人,也能凝聚民心。刘少奇听完心里一震,觉得这意见有道理,决定回国后向中央汇报。

回到北平,刘少奇把斯大林的看法原原本本传达给了毛泽东、周恩来等领导人。中央随即在中南海开会讨论。会上,大家分析了国内外的紧迫形势,觉得拖到1950年确实不妥。毛泽东拍板:新中国不能再等,必须尽快亮相世界。于是,原计划1950年初的开国大典,提前到了1949年10月1日。为了保密,对外仍放出消息说典礼定在1950年1月1日,迷惑敌方。 时间定下后,筹备工作立刻紧锣密鼓地展开。天安门广场的观礼台得现搭,阅兵部队的军服得赶制,彩旗标语得连夜挂上。北平城里一片忙碌,工人们加班加点,群众热情高涨。10月1日当天,新华广播电台早早播报:“中华人民共和国中央人民政府成立典礼将于今日下午3点举行!”这消息一出,全国上下沸腾了,老百姓围着收音机听,街头巷尾敲锣打鼓。 为何选在下午3点?这是聂荣臻提出来的。他考虑到上午举行容易被敌机偷袭,下午开反而能让敌方飞机返航更难,安全性更高。典礼当天,天安门广场聚集了30万群众,红旗飘扬,军乐激昂。毛泽东登上城楼,宣布新中国成立,54门礼炮响了28下,阅兵队伍整齐通过,空中还有飞机助阵。

不过,飞机数量其实不够,只有17架。周恩来急中生智,安排飞机多飞几圈,造成声势浩大的效果。聂荣臻则盯着防空指挥,确保万一有空袭也能稳住阵脚。好在一切顺利,典礼圆满结束,消息传遍世界,新中国正式站上了历史舞台。 开国大典提前举行,看似只是时间调整,实则是历史的关键一招。它标志着中国共产党正式执掌国家政权,向全国人民传递了胜利的信号,也给动荡的局势注入了一针强心剂。对内,这场典礼让老百姓看到新生活的希望,愿意跟着新政府干;对外,它告诉世界,中国不再是任人宰割的旧国家,而是一个站起来的新政权。 从国际角度看,典礼的成功震慑了敌对势力。国民党残部听到这消息,气势更弱;西方国家虽不情愿,也不得不正视新中国的存在。后来,新中国在外交上逐步站稳脚跟,跟这场提前亮相的典礼不无关系。可以说,1949年10月1日,不仅是新中国诞生的日子,也是中国重新走向世界的重要起点。