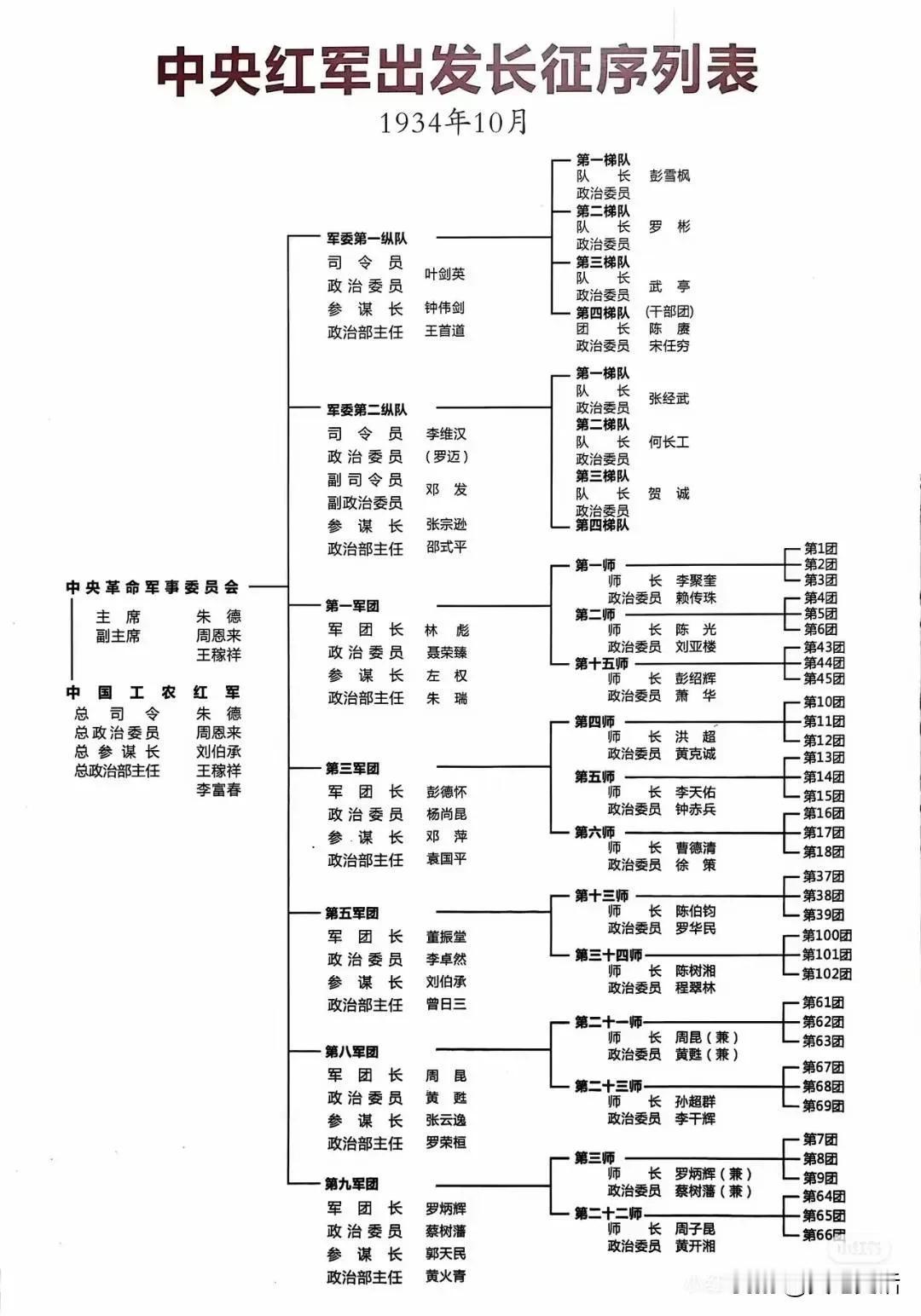

1955年全军授衔之前,刘少奇坚持反对给陈毅授元帅军衔,周恩来听闻此事,立马写了封信。 1955年,新中国刚刚成立六年,军队也正从战时体制向正规化建设转型,这一年,中央决定实施军衔制度,全面梳理人民解放军的指挥体系,也借此对长期浴血奋战的将帅们给予制度上的肯定,元帅的评定,成为这场军改中最受关注的一环,十个名额,代表着最高的荣誉与地位,也背负着历史的深厚分量,然而,在这场看似顺理成章的授衔中,一个名字却引发了意想不到的争议——陈毅。 陈毅早在南昌起义时期就已投身革命,是中国共产党第一代军事领导人之一,他和朱德、毛泽东一道构建了人民军队的雏形,红军时期,他是红四军的重要领导,之后更在长征留守中央苏区,带领部队坚持三年游击战,成为极少数在敌人重围中保存革命火种的高级干部,抗战爆发后,他出任新四军代军长,主持新四军的整编与发展,在华中敌后战场,他带领部队与日军、伪军、顽固派展开拉锯,成功扩大根据地,奠定了解放战争的战略基础,1946年全面内战爆发后,他又与粟裕搭档,指挥华东战场的多次关键战役,并在解放战争中屡建奇功。 如果单从革命资历和战功来看,陈毅无疑是元帅的当然人选,但此时的他,已不再身处军队指挥一线,1950年后,陈毅调任上海市长,从事地方政务工作,1954年国家机构调整,他被任命为国务院副总理,分管外交、科教、文卫等事务,后又兼任外交部长,到1955年授衔在即,他已是一名彻底的政府官员,不再参与军队的日常指挥。 这就引出了一个问题:军衔制度是为了规范军队架构、激励现役将领而设,是否应该授予已经转入政府工作的领导干部?这个问题在元帅名单讨论时迅速成为焦点,中央书记处会议上,有人提出,授衔应该以现役军人为主,不能因为过去的功劳就破坏制度的严肃性,刘少奇是其中最明确表达这一观点的,他本人也已转任人大常委会委员长,自觉不再属于军队序列,主动放弃军衔,他认为,陈毅既然已在国务院任职,也应以政务为主,不宜再列入军衔序列。 而另一方面,粟裕的名字也被反复提及,他是解放战争中声名鹊起的军事统帅,尤其在华东战场的多次战役中表现出色,黄桥战役中,他以少胜多,击溃国民党五个团;苏中七战七捷,三万兵力歼敌五万;在渡江战役中,他提出“东线突破”的战略构想,为迅速解放上海和江苏东部奠定基础,1948年,中央军委甚至一度明确指示,“华野全部指挥交粟裕担负”,这在当时是极高的信任和肯定,到1955年授衔前夕,他担任总参谋长,是军委系统最年轻的高级将领之一。 因此,在一些人看来,粟裕更符合“现役、实职、战功卓著”的标准,是元帅的有力竞争者,如果陈毅因转政务部门而退出,粟裕顺位补入似乎顺理成章,刘少奇提出的意见,表面是制度原则的坚持,实则也包含了对粟裕军事才能的高度认可。 然而,事情并没有就此定局,周恩来当时正在北戴河休养,得知陈毅元帅资格受到质疑后,迅速写信给中央书记处,明确表达支持陈毅授衔,他在信中列出了三点理由:其一,陈毅是南昌起义的重要组织者,是人民军队创始人之一;其二,他在抗战和解放战争中指挥新四军及华东野战军,战功赫赫;其三,苏联布尔加宁元帅担任部长会议主席,仍保留元帅军衔,说明军衔和政府职务可以并存。 信中特别强调了陈毅在南方坚持三年游击战争的重要意义,1934年红军主力北上长征,中央苏区陷入孤军作战的困境,陈毅作为留守领导人之一,在极端艰苦的条件下保存了革命力量,为南方根据地的延续做出巨大贡献,这段历史,常常被人忽略,却是真正体现其战略眼光和组织能力的关键时期。 这封信产生了极大的影响,周恩来在党内的威望极高,他的表态意味着不仅仅是个人意见,更是高层对整体历史格局的重新审视,同时,也体现出一种更全面的标准:军衔不仅是对现职的奖励,更是对历史贡献的制度性肯定。 而粟裕的态度,也成为这场讨论中最引人注目的部分,他得知自己可能被“替补”为元帅后,并没有表现出任何争取的意愿,反而主动表态,认为陈毅的地位不可动摇,自己获得大将军衔已是极大肯定,这种克己让贤的态度,既反映了他的政治成熟,也赢得了党内外的广泛尊重,毛泽东后来评价粟裕时曾说,他战功显赫,但资历稍浅,因此授予大将第一位,实至名归。