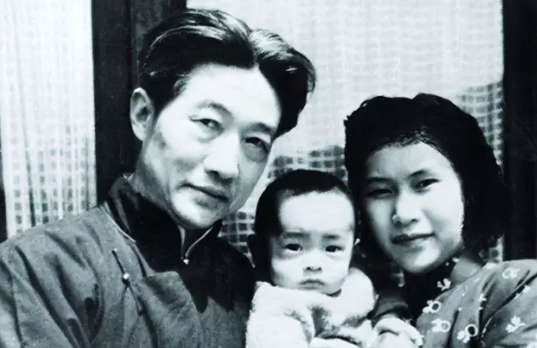

1953年,画坛巨匠徐悲鸿去世没几个月,他30岁的遗孀廖静文,带着两个孩子,把上千幅真迹画作和珍贵古画,打包捐给国家,一分钱没留,很多人说她是疯了,还有人说她是为了洗白名声,但没人知道,她后来再婚、生了孩子,却一辈子以“徐悲鸿遗孀”自居,连签名都不改,这事,一直被人议论了几十年。 1953年深秋,北京医院的一间病房里,徐悲鸿在病床上安静地走了,他的身边还放着未完成的《奔马图》,调色盘里的一点赭石色颜料尚未干透,一旁的廖静文,三十岁,刚刚成为寡妇,她没有哭,只是看着那张画纸,仿佛丈夫还在那里,没过多久,她带着两个年幼的孩子,踏出了医院的大门,外头的风卷着梧桐叶,一片片落在她褪色的蓝布衣襟上。 不到三个月后,她做了一件震惊全国的事,她将徐悲鸿留下的上千幅画作、手稿、藏品,以及他们生活的四合院,全部无偿捐给了国家,没有讨价还价,没有留下任何私产,那年冬天,卡车一辆接一辆从他们家的院子驶出,装满了用樟木箱封好的画卷,文化部派来的工作人员在清点时,看着堆积如山的画稿、书籍、石膏像、油画颜料,满眼都是不可置信,他们原以为只是几幅画而已,却没想到这是一位画家一生的全部,也是一位女人全部的告别。 从四合院搬出来之后,廖静文带着孩子搬到了一个煤棚改造的简陋住所,屋子低矮潮湿,寒风从窗缝灌进来,夜里冻得人直哆嗦,她靠着在北京大学夜校读书、白天兼任一些资料整理的工作,勉强维持生活,那时候,她的生活可以用“捉襟见肘”来形容,煤渣是她每天要去捡的东西,孩子的学费靠典当母亲留下的一只玉镯来凑,吃饭常常是窝头和咸菜。 她没有埋怨,也没有崩溃,每天晚上,她点起油灯,在小桌上整理徐悲鸿的手稿,那些画稿上沾着岁月的灰尘,也沾着她的坚持,她不止一次地将画稿从发霉的纸堆中翻出、晾晒、编号,生怕遗漏任何一笔,她知道,这些画已经不再是个人的记忆,它们属于这个国家。 1956年,她在北戴河疗养期间结识了一位军官,两年后,他们结婚,生活似乎要重新开始,她生下了第三个孩子,一个男孩,然而,这段婚姻并没有持续太久,她的生活重心从未离开过徐悲鸿的画作,她每日早出晚归,奔波于文化部与纪念馆之间,为了画作的管理、布展、修复忙碌,夜晚,她常常还在画室里对着画稿工作,连饭都顾不上做,丈夫起初体谅,后来逐渐变得沉默,最终,他们和平分手。 离婚后,她把最小的儿子送往加拿大生活,这个孩子从小就知道,母亲有一个再也回不来的世界,她的签名没有改动,公开场合仍以“徐悲鸿遗孀”自称,即便她已经再婚、生子,即便那段婚姻持续了近十年。 上世纪六十年代,徐悲鸿纪念馆正式成立,廖静文被任命为馆长,馆舍简陋,设备落后,很多画作已经受潮发霉,她亲自学习油画修复技术,看外文书、请教专家,从最基础的清洁、拼接、补色开始,一幅一幅地修复,她没有助手,只有一双冻裂的手和一屋子沉默的画。 有一年夏天,北京突降暴雨,馆内屋顶漏水,几幅画差点被淹,她赤脚踩着积水,从库房里抢出画稿,用油布包好放到炉边,一连三天三夜守着,那时候,她已年过半百,头发花白,却依然每天第一个进馆,最后一个离开,她的办公桌上始终摆着徐悲鸿的素描本和一摞厚厚的画作清单,那是她一生的工作。 她从未对外谈起再婚的往事,也从不回应外界对她“借徐悲鸿之名”的质疑,她的沉默,是一种选择,更是一种立场,她不是为了名声才守着这些画,也不是为了证明什么,她只是知道,有些人的生命早已与另一个人的理想绑定,分不开了。 到了晚年,她依然每天到纪念馆“打卡”,她喜欢坐在一间小办公室里,看着展厅里来来往往的观众,她的步伐缓慢,手指因年久过度劳作而变形,但她仍坚持亲自擦拭展柜玻璃,整理画作说明卡片,她说过,画不能落灰,记忆也不能。 2015年夏天,她在纪念馆里突感不适,被送往医院,次日清晨,她去世,享年九十二岁,葬礼那天,八宝山的灵堂里,她的遗像被摆在《奔马图》旁边,她安静地躺在那里,仿佛从未离开过那间画室。 人们记得徐悲鸿的画,却不一定记得她,但正是因为她,那些画才能完好地保存下来,被一代代人看到,她没有成为画家,也没成为历史的主角,却用一生守护着一个人的艺术、一段时代的文化。