1963年1月,对印还击战大捷后,兰州军区第55师工兵营准备凯旋。谁料下面排里突然报告:“我们1个战士王琪失踪了,连衣服、被褥都没带。”众人找了好久,都没有找到王琪,40多年后才知道了王琪下落。

1963年1月,中印边境炮声刚停,硝烟没散干净,兰州军区第55师工兵营,派人去藏南一带勘测道路。

王琪,那时候才二十出头,混在工程兵队里干活,天寒地冻,地形又生猛,一路砍着灌木测着线。

那天任务结束得早,王琪一脑袋热,想绕树林溜达一圈,喘口气。

天一黑,出事了,树影压得低,路像被扯碎的线乱七八糟。

王琪穿着单薄军装,没带枪、没带证件,身上能用的就是一张嘴,和一股子死扛的劲。

三天三夜,靠啃野果喝山泉顶着,浑身上下就剩骨头架子了。

第四天,刚钻出密林,正喘着粗气,前头蹿出来一队人,端着枪——印度士兵。

当场摁了,像拎只野兔,盘问也没盘问几句,直接扣了,理由简单粗暴:“间谍。”

王琪嘴皮子快磨破了,解释自己是迷路了,可在对方耳朵里,这跟唱戏没区别,审判走过场,一纸判决——7年监禁,钉死。

牢房没窗,潮湿发霉,黑夜白天混作一团。

日子怎么过的?鞭子一顿一顿落下来,拳头跟砂袋一样往身上招呼。

有人想撬开嘴巴,捞点情报,可王琪死咬着牙,宁可断骨头,不漏一个字。

熬到1970年,终于刑满。

刑满不是自由,狱门一开,等着的不是回国的路,而是警察一车。

王琪被拉到中央邦一个小农村,警察天天跟着盯梢,连喘气都得有人点头才行。

谋生呢?只好在面粉厂里当苦力,挣几口饭吃。

慢慢地,村里人开始打量这个瘦高个,不怎么会说话的异乡人。

王琪憋着劲学印度语,一点点把日子过下去。

后头,还娶了当地一个姑娘,生了四个孩子,日子表面像铺开的面饼,实则里头藏着沙砾。

“中国间谍”的标签,死死黏在背上,剥都剥不掉。

心里呢,窝着一团火,王琪每年写信,申请回国,一年几十封,年年送到政府门口。

回音?全是石沉大海,直到1986年,家里人才断断续续收到一封信——23年后才知道,人还活着。

时间磨平了边角,磨不掉的,是骨子里的归属感。

几十年间,王琪看着孩子一天天长大,看着自己老去,却始终背着一个未竟的归程。

信一封封写,梦一夜夜做,心一寸寸疼。

2013年,局势松动了。

印度政府那边盯得没那么紧,大使馆插上手。

王琪趁机和中国驻印度大使馆联系上,档案一翻,确认:1963年失踪记录在案,人没跑,是误入敌境。

大使馆火速行动,办护照、递交申请,外交谈判像推磨一样开始转。

但好事从不顺。印度那边,办事拖沓得像冬天的泥地,一步三滑,护照一拖就是四年。

直到2017年,才点头:可以回国了。

王琪带着妻子和孩子,坐上了开往边境的车,一路上,眼睛瞪得老大,不敢眨,生怕一睁一闭,又是几十年。

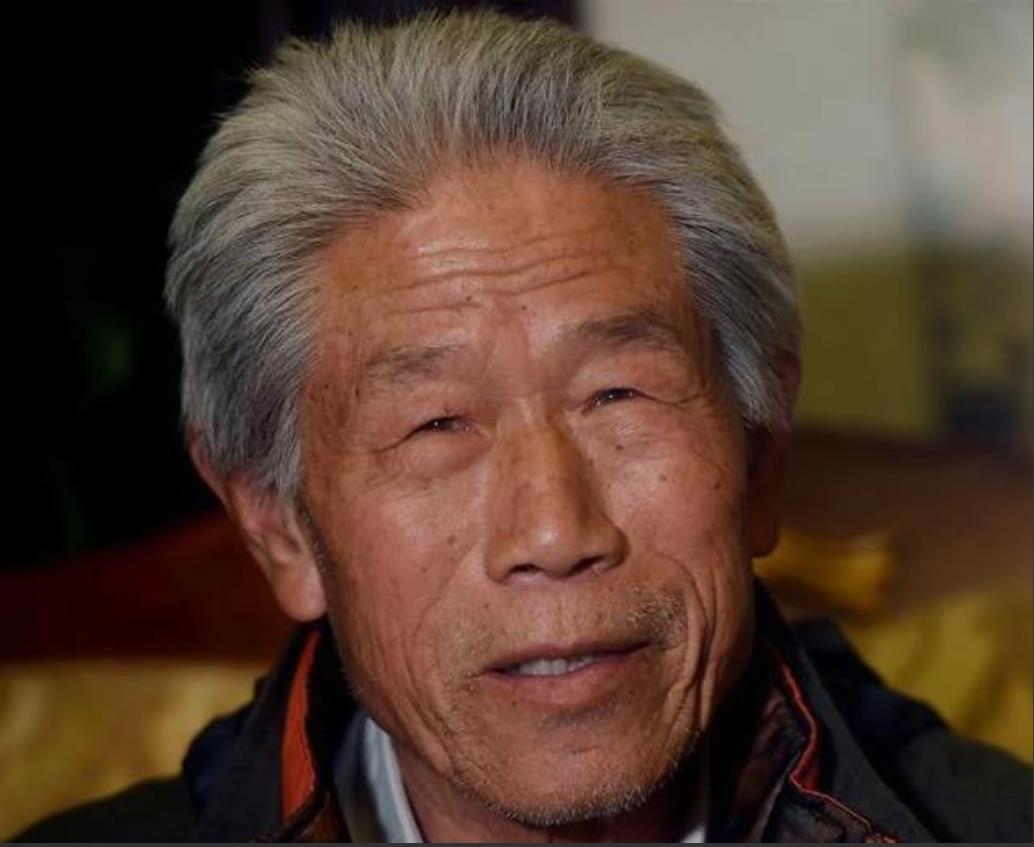

回到陕西,乡音未改,人已满头白发。

媒体一曝光,全国哗然,有人质疑:“当年是不是逃兵?”

老部队一查档案,清清楚楚,王琪的记录、印度的扣押证明,一条条摆在台面上——迷路失踪,非逃兵。

这场事,像炸雷一样,劈开了当年的迷雾。

战后的撤退,管理混乱,谁走丢了都没人立刻清点。

边境军队对人员动向掌控力薄弱,漏洞大得能漏下一整支小队,王琪不是第一个,也不是最后一个。

留在异国他乡,孤军奋战,靠的不是运气,是死扛。

几十年熬过来,靠的就是信——对家的信,对国家的信。

归国后的王琪,回到了老家安顿下来,生活简朴,安安静静。

他的故事,像一枚弹片,嵌进中印边境冲突的历史里,提醒后来人:战争的代价,远远不止战场上那点血。

那些散落在异国他乡的人,那些无声消失的名字,每一个,都是活生生的血肉,每一个,都是漫长黑夜里挣扎着睁开的眼睛。

参考资料:

新华社. (2017).《滞留印度54年后终归国——王琪归国纪实》. 新华网