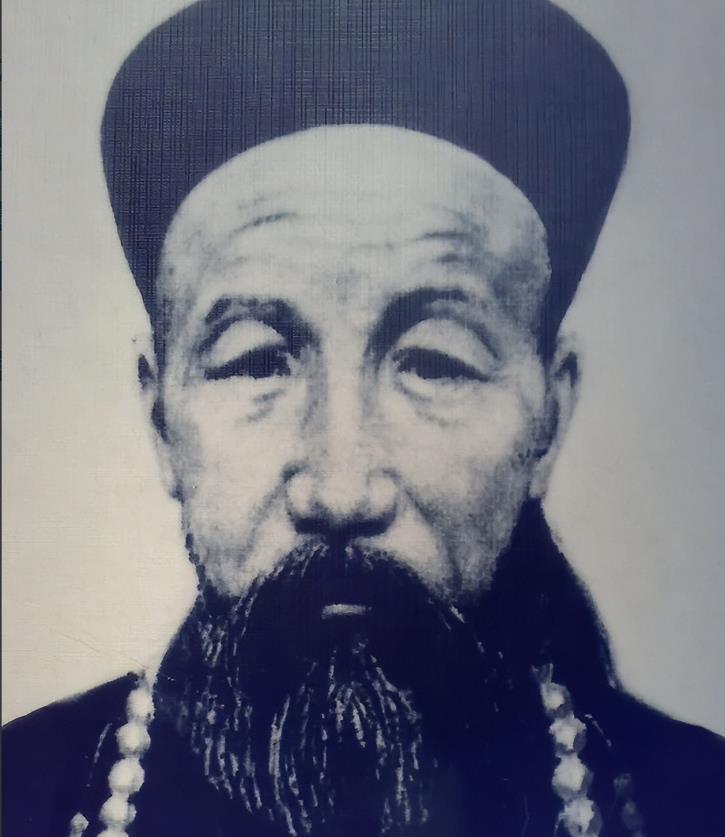

晚清官场,一场明争暗斗让无数人胆寒,曾国藩,这位后来被封为"中兴第一名臣"的人物,早年在官场并不出众。

但就是这样一个性格木讷、升迁缓慢的湘人,硬是用一连串步步紧逼的招数,将政敌何桂清推向了绝路,最终葬送了对方的一生。

两人的较量,背后藏着的,不止是私人恩怨,更是整个晚清官场腐朽、残酷的一面。

曾国藩和何桂清本是同门师兄弟,拜在权臣穆彰阿门下,何桂清少年得志,二十岁就中了进士,仕途平步青云,深得朝廷器重。

反观曾国藩,二十七岁才考中三甲进士,性格内向,圆滑不足,仕途缓慢,如果没有太平天国乱世,曾国藩大概率只能在翰林院熬一辈子。

两人性格天差地别,何桂清圆滑世故,八面玲珑;曾国藩则耿直木讷,不擅逢迎,表面上两人礼貌周全,暗地里早有芥蒂。

真正的矛盾爆发在太平天国战火蔓延之后。

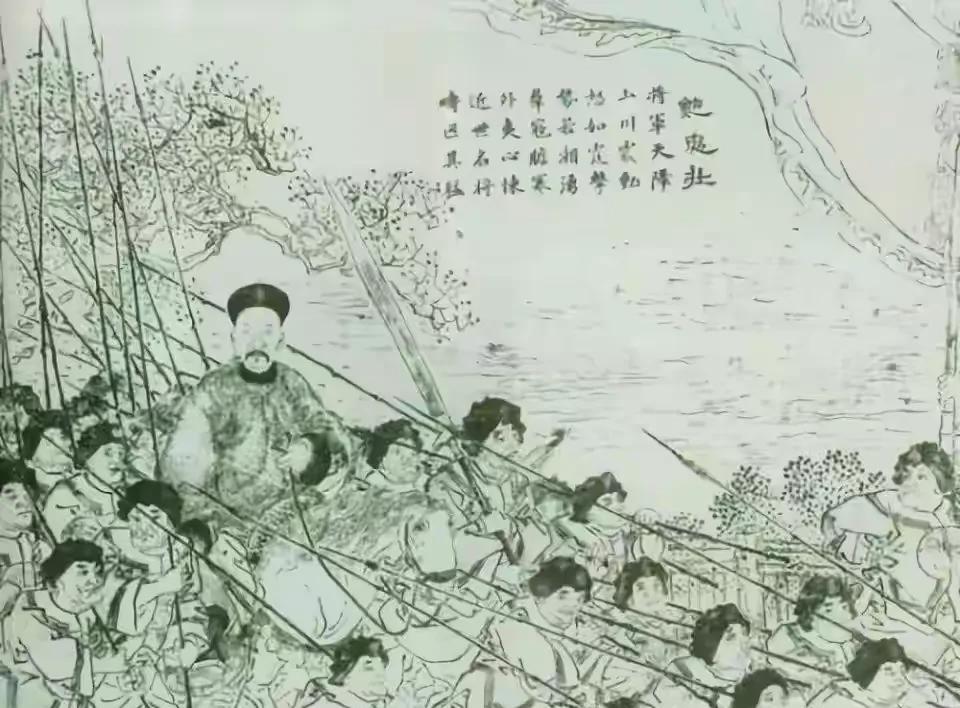

曾国藩受命组织湘军平叛,战功显赫,一时风头无两,何桂清作为地方督抚,手握绿营兵权,本该与曾国藩联手抗敌,但绿营屡战屡败,让朝廷不满,何桂清心生怨恨,把怒气撒到了湘军头上。

最要命的是军饷问题。

湘军要打仗,需要银子,何桂清扣发湘军军饷,处处掣肘,致使曾国藩部队多次陷入困境。

江西一战,曾国藩因粮草不继,被石达开击败,狼狈逃回,颜面尽失。

何桂清趁机上奏,添油加醋,诬告曾国藩失职,导致朝廷降职处分,曾国藩被贬后,表面忍气吞声,暗地里记下了这笔账。

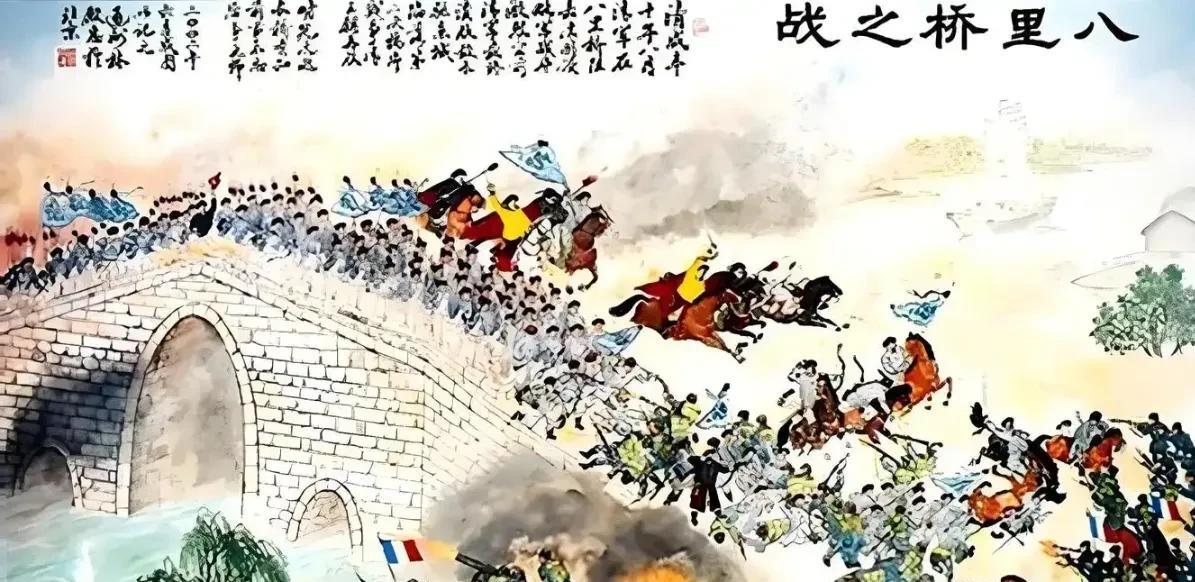

局势真正逆转发生在常州。

1860年,太平军势如破竹,兵锋直指常州,何桂清这时做了一个让所有人目瞪口呆的决定,弃城逃跑。

他打着"筹饷"的幌子,带着亲信连夜出城,途中竟然射杀了劝阻他的十九位地方乡绅。

这下,不只是士绅愤怒,百姓怨声载道,常州很快沦陷,成为太平军的囊中之物。

清廷得知后震怒。何桂清急忙打点关系,贿赂了十七位朝中重臣替自己说情。

慈禧太后本有意从轻发落,毕竟太平天国的威胁摆在眼前,实在不想动摇地方大员的信心,就在这个时候,曾国藩出手了。

他没有急着攻击何桂清的个人过错,而是巧妙地上了一道奏折。

奏折没有提常州失守的细节,而是大谈"忠君大节",指出若放纵弃城逃跑的官员,必将动摇军心,天下再无死守疆土之人,清朝危矣。

曾国藩这一招高明之极,正好戳中慈禧对皇权不稳的最大忧虑。

慈禧再犹豫,也不敢拿江山社稷开玩笑,只能咬牙批准,罢免何桂清,押赴刑场。

何桂清临死前,才明白自己是被曾国藩一刀送上了绝路,但为时已晚,满门凄惨,家族从此败落。

回看整个过程,曾国藩表面波澜不惊,实际步步为营。

湘军和绿营本就势同水火,曾国藩想要壮大自己的军事力量,必须削弱地方督抚的权力。

何桂清弃城,让曾国藩找到了最好的借口,不用正面交锋,就能一举清除政敌,还能坐实自己忠君爱国的名声。

清代官场讲究忠君,但对战事成败并不苛责。

曾国藩深知制度漏洞所在,专挑何桂清违反忠君大节的短板攻击,而不是纠缠战败责任。

这样一来,何桂清再有通天手段,也难以自保。

更高明的是,曾国藩不是自己去指责,而是借舆论之力,营造出一种"不杀何桂清则朝纲不振"的氛围,让慈禧不得不下狠手。

何桂清死后,绿营势力迅速瓦解,湘军一枝独秀,成为清廷平定太平天国的中坚力量。

曾国藩也借机整合江南的军事资源,为后续的洋务运动打下基础。

从一开始的军饷之争,到最后的弃城事件,每一步都藏着精心计算。

曾国藩不动声色,借力打力,一步步将何桂清推向绝境。他没有直接撕破脸,却杀气腾腾,比刀剑更致命。

这场斗争,不单单是两个人的恩怨,也是晚清官场潜规则的缩影。

在那个动荡的年代,个人成败往往不靠才华,而是靠能否在复杂的权力网络中找准切入口。

曾国藩做到了,而何桂清,成了时代夹缝中的牺牲品。