近日,全球多家顶尖科研机构及动力电池企业相继宣布,其在固态电池技术的研发上取得关键性进展。这一突破,被业内普遍视为电动汽车发展的里程碑。困扰电动车主的续航焦虑、充电速度、安全性等核心痛点,有望因此得到根本性缓解。有权威专家明确指出,基于此轮技术突破,量产电动汽车的单次充电续航里程稳定突破1000公里,已从远景规划步入现实视野。

技术瓶颈如何被打破?

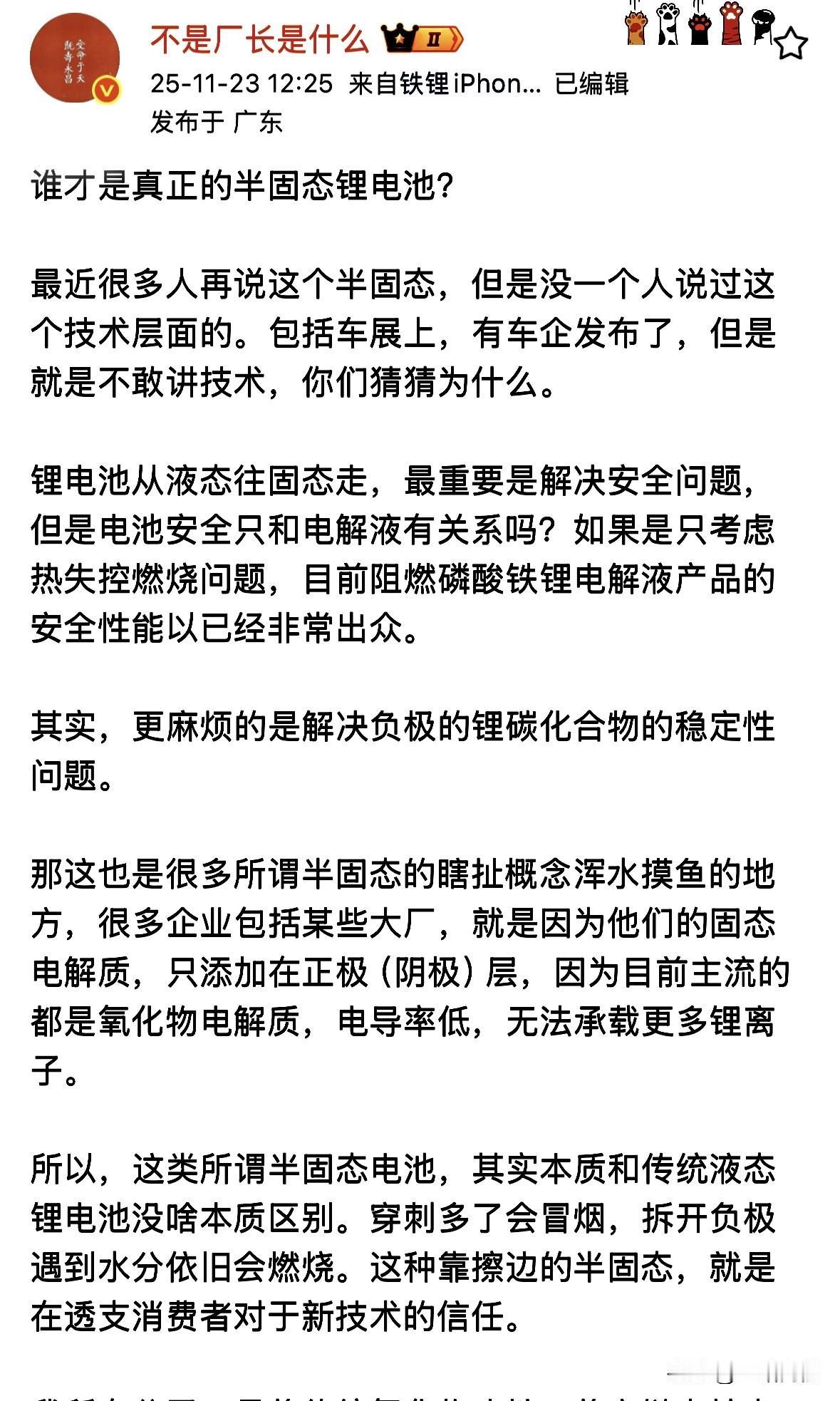

与传统锂离子电池使用液态电解质不同,固态电池采用固态电解质。这一根本性的材料变革,是其实现性能飞跃的核心。

首先,是能量密度的大幅提升。液态锂电池受制于其化学体系,能量密度已接近理论极限。而固态电解质,特别是采用金属锂作为负极的固态电池,其理论能量密度可达现有顶尖液态电池的两倍以上。这意味着在相同体积或重量下,电池能储存更多电量,是达成超长续航的物理基础。

其次,是安全性的革命性改善。液态锂电池在碰撞、过充或高温下,易燃的液态电解质存在热失控风险,导致起火爆炸。固态电解质不可燃、无腐蚀、不挥发,从根本上杜绝了漏液问题,热稳定性极高,极大地提升了电池的安全冗余。

最后,是充电效率的潜在突破。固态电池对快充的接受能力更强。实验室数据显示,部分先进原型固态电池已可实现充电10分钟,恢复80%电量的惊人表现,极大地缩短了能量补充时间。

从实验室走向生产线:产业进展迅猛

技术突破并非停留在纸面,全球产业链已加速布局。

日本丰田汽车已公开宣称,其搭载固态电池的原型车已完成实测,目标在2027-2028年实现规模化量产与应用。该公司在固态电池的耐久性问题上取得了显著进展。

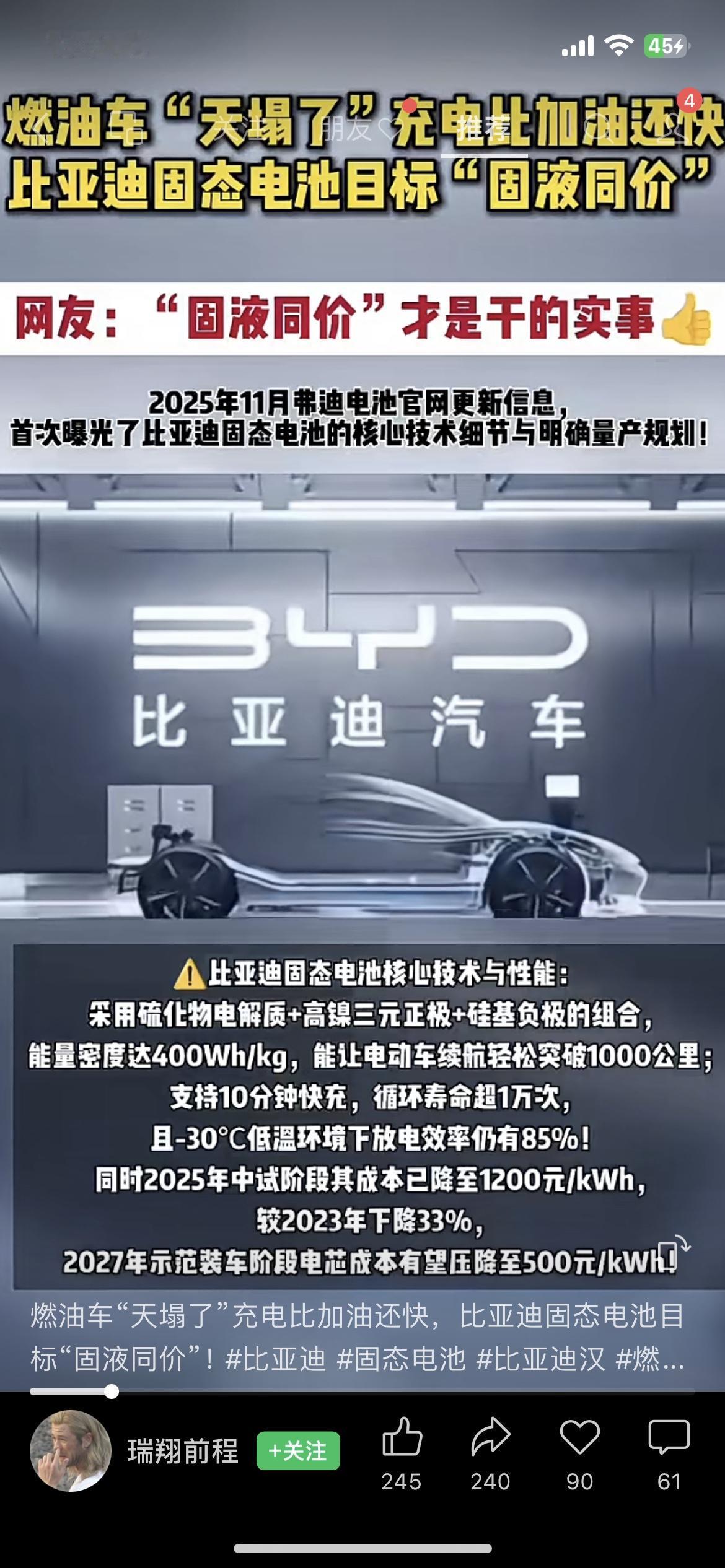

中国的宁德时代、比亚迪等电池巨头也已发布各自的半固态及全固态电池研发路线图。其中,已有品牌宣布将于今年年内率先在部分高端车型上搭载半固态电池,作为向全固态电池过渡的解决方案,其CLTC续航里程已轻松突破1000公里大关。

与此同时,美国和欧洲的初创公司及国家实验室也在积极攻关,试图在下一代电池技术的竞争中抢占制高点。大规模的资本正涌入这一领域,加速了技术的成熟与产业化进程。

挑战仍在,但前景可期

尽管捷报频传,但业内专家也保持着冷静。固态电池的量产之路仍面临一些待解难题。

一是成本问题。固态电池,尤其在产业化初期,所使用的新型固态电解质材料、高纯度金属锂负极等,其制造成本远高于现有液态电池。如何通过工艺革新和规模化生产来降本增效,是决定其普及速度的关键。

二是界面阻抗问题。固体与固体之间的接触,不如固体与液体之间那样充分紧密,这会导致电池内阻增大,影响充放电性能和使用寿命。这是全球科研人员集中攻关的核心技术难点之一。

尽管如此,共识已经形成。一位不愿具名的国家“863”计划电池领域资深专家表示:“方向已经明确,路径也已清晰。目前的突破表明,我们已经找到了解决这些工程难题的有效方法。续航超1000公里的电动汽车,在技术上已无不可逾越的障碍,它不再是一个遥不可及的梦,而是一个在未来几年内可预见的技术现实。”

固态电池的技术突破,预示着电动汽车产业即将迎来新一轮的洗牌与升级。它将不仅仅解决“里程焦虑”,更将通过本质安全和快充性能的跃升,重新定义电动汽车的使用体验。当续航超过1000公里的电动汽车从梦想照进现实,整个交通能源体系的变革步伐,也将因此再次加速。