2025年以来,中国光伏领域捷报频传,钙钛矿技术实现了从实验室研发到规模化量产的关键跨越。中国科学院半导体所游经碧团队研发的钙钛矿太阳能电池,经权威认证的光电转换效率突破27.2%,再次刷新世界纪录。与此同时,产业化进程加速推进:协鑫光电全球首条GW级钙钛矿组件生产线正式投产,通威股份的兆瓦级叠层电池试验线全线贯通,标志着中国在新一代光伏技术的竞赛中已占据领先地位。这些成果系统性解决了钙钛矿“高效不耐用、量产效率降”的行业痛点,确保中国在光伏技术迭代的关键时期稳居产业顶端。

什么是钙钛矿?它为何如此重要?

钙钛矿在这里并非特指某种天然矿物,而是一类具有独特晶体结构的人工合成材料。您可以将其理解为一种“超级吸光涂料”。它的神奇之处在于,仅需头发丝百分之一的厚度,就能极高效地将光能转化为电能。这不仅使其理论发电效率天花板远超传统晶硅,更意味着未来可以通过类似印刷报纸的廉价工艺,生产出可弯曲、可折叠的太阳能电池,从而彻底改变能源的获取与利用方式。

晶硅与钙钛矿:传统霸主与全能新星的对比

当前主流的光伏技术以晶硅为基础,它技术成熟、寿命长,如同产业中的“老黄牛”,但其理论效率极限(29.4%)已近在眼前,且制造过程高耗能、组件厚重不易弯曲。

相比之下,钙钛矿这位“全能新星”展现出全方位优势:

首先是效率天花板高到惊人。单结钙钛矿理论效率超33%,与晶硅组成的叠层电池理论极限更是超过40%。通威股份已实现28.39% 的全面积叠层电池效率,潜力巨大。

其次是成本低到“白菜价”。其原材料丰富廉价,低温溶液制备工艺能耗仅为晶硅的1/10。当前百MW级产线成本约为1-1.5元/W,预计GW级量产后有望降至0.8元/W以内,相当于硅晶成本的1/3。

最后是应用场景的“全能冠军”:其轻薄、可柔性的特点,使之能广泛应用于建筑外墙(BIPV)、新能源汽车车顶、可穿戴设备等传统晶硅无法触及的领域。

破局之路:中国技术攻克世界性难题

钙钛矿的商业化之路曾受限于两大“致命短板”:一是大面积制备时效率急剧下降,二是长期稳定性不足。

面对挑战,中国科研团队带来了原创性的解决方案。以游经碧研究员为例,其团队的核心突破在于通过材料创新,协同提升了器件的效率与稳定性。这项成果可以通过两个关键指标来理解:

1. 载流子寿命高达20微秒:可将钙钛矿想象成一个“打工族”,阳光激发出的电能(载流子)就是他的“有效工作时长”。这个时间越长,“打工族”摸鱼越少,输出总电量(效率)就越高,这是实现27.2% 超高效率的基础。

2. 界面缺陷态密度低至10¹³ cm⁻³:可将电子传输路径想象成“高速公路”,缺陷就是路上的“坑洼”。缺陷密度越低,道路越平坦,电子“开车”越顺畅,不易发生“交通事故”(能量损耗和性能衰减),从而保证了器件的长效稳定。

通过引入特殊的添加剂,团队如同给捣乱的离子“上了枷锁”,使其均匀分布,从根源上制备出了高质量的光吸收薄膜。

在稳定性方面,通过离子掺杂、界面修饰和先进的封装技术,钙钛矿电池在85℃高温下连续运行1000小时后,效率仍能保持82.8% 以上,已初步满足商业化应用对寿命的要求。

全球领跑:中国开启“钙钛矿时代”

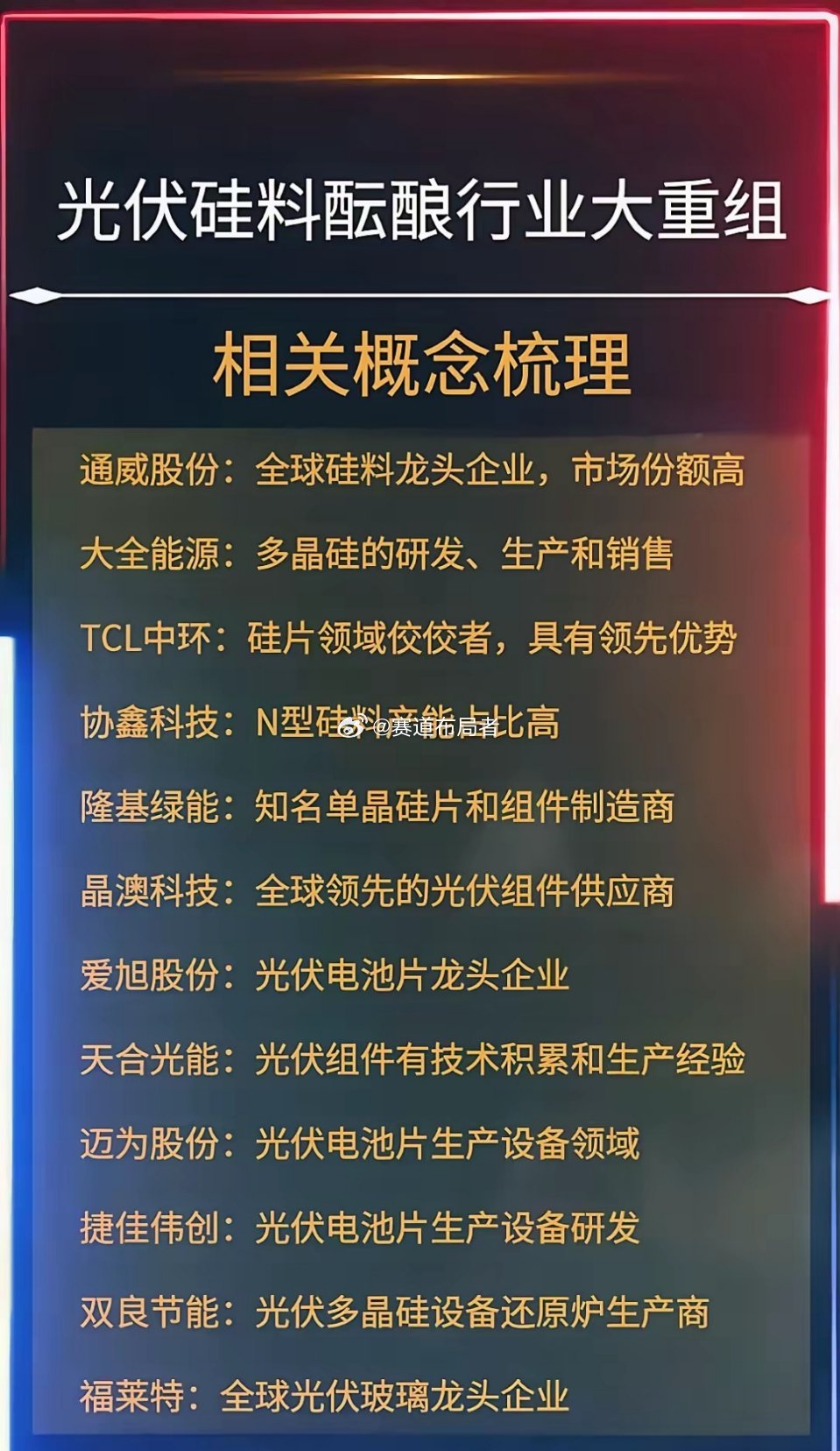

此次技术突破,不仅在于单项指标的领先,更在于中国已构建起从上游材料、中游设备到下游应用的完整产业链生态。从晶硅时代的“跟跑”到“并跑”,再到钙钛矿时代的全面“领跑”,中国光伏产业凭借此次技术革命,正从同质化竞争中成功突围。

未来,最令人期待的当属晶硅-钙钛矿叠层电池技术,这种“强强联合”的模式有望将量产效率轻松推高至30%以上,成为驱动光伏产业下一次飞跃的核心引擎。当GW级产线持续输出优质组件,当柔性光伏融入日常生活的方方面面,中国不仅稳固了其在全球光伏产业的顶端地位,更将成为全球清洁能源革命当之无愧的引领者。