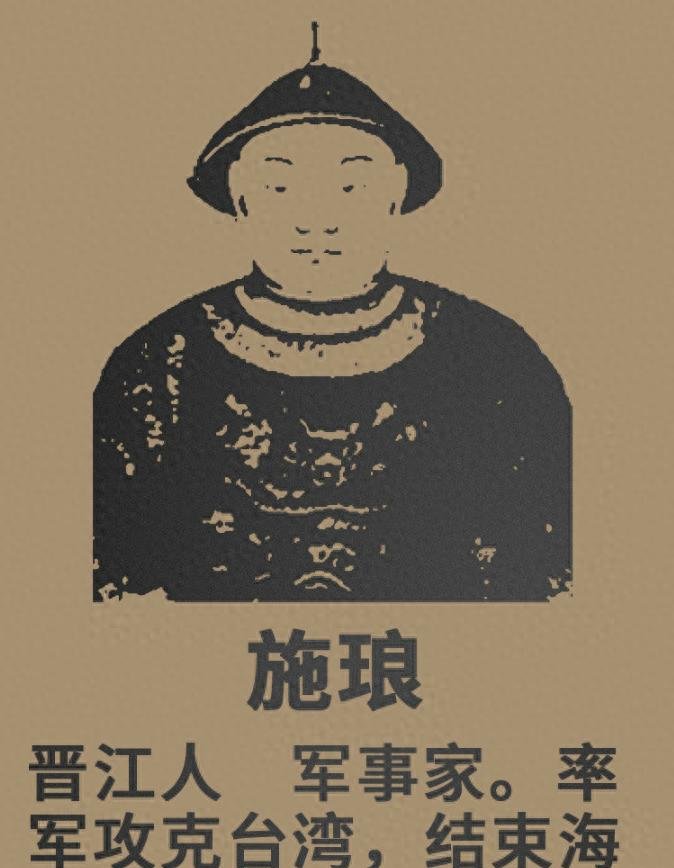

哎,你猜怎么着?施琅这个人啊,真是个活生生的矛盾体。他明明已经打下了台湾,却还想接着往东打日本,结果被康熙一盆冷水浇了个透心凉。这事儿说起来,真让人唏嘘不已。

记得我第一次读这段历史时,脑子里冒出的第一个念头就是:这哥们儿是不是太能折腾了?都六十多岁的人了,瞎了一只眼,还想着跨海征日?后来才明白,这哪里是折腾,分明是一个武将最后的荣光啊。

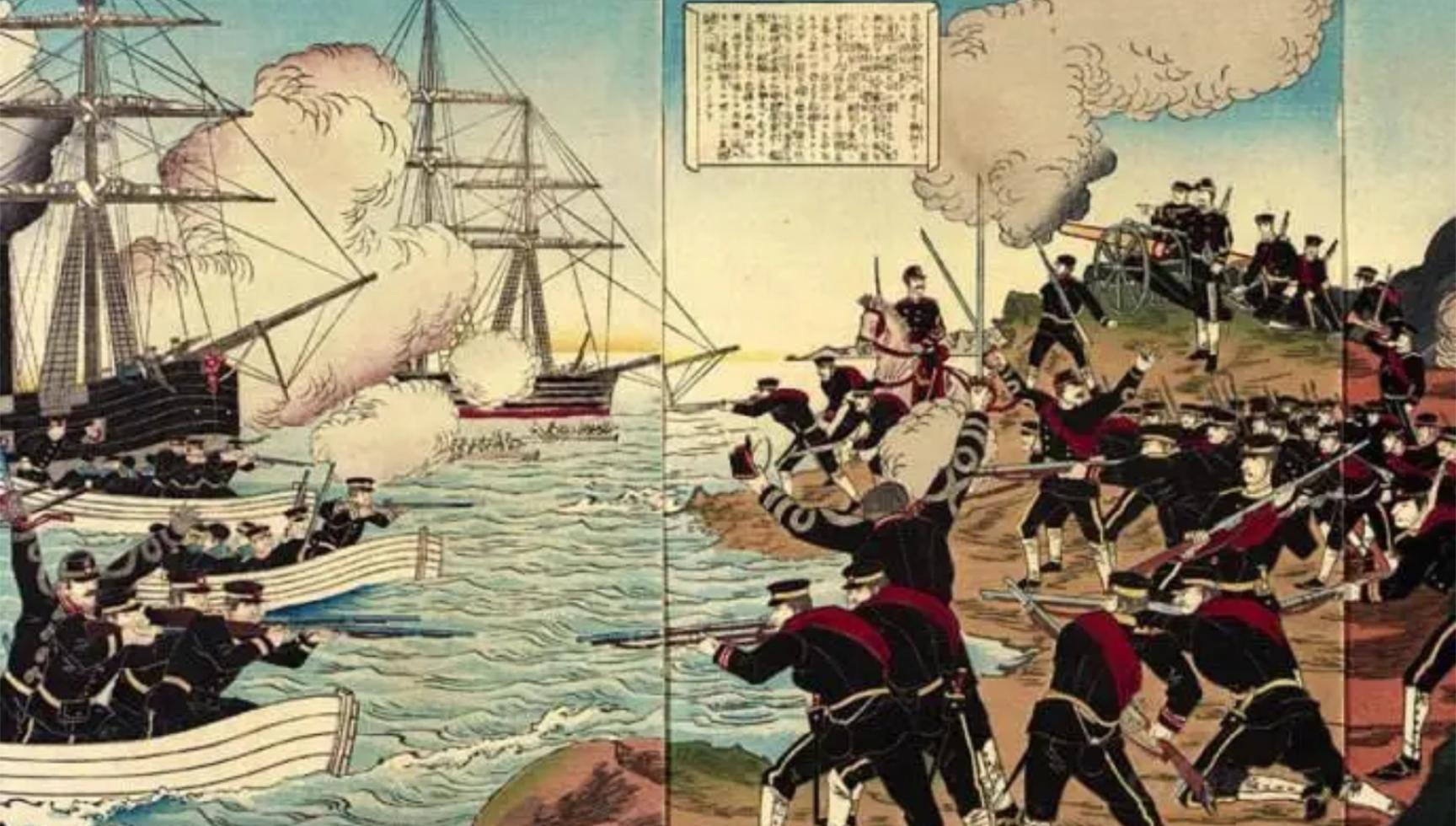

康熙二十二年那会儿,澎湖的海面上,那叫一个惨不忍睹。几千具尸体泡在水里发酵,那味道,啧啧,隔着文字都能闻到。六十三岁的施琅站在旗舰船头,右眼缠着渗血的纱布,左眼却寒光四射,那气场,啧啧,简直了。

"军门!赢了!咱们彻底赢了!"

蓝理那壮汉浑身湿透地跑上甲板,兴奋得不行。施琅呢?他只是淡淡地扫了一眼,那眼神冷得跟冰碴子似的。"赢了?没拿到降表,算个屁的赢。"

本来想写施琅是如何威风凛凛地指挥战斗,但后来发现,真正让人印象深刻的,是他问俘虏的那个问题:"你们那几艘大船上的铜炮,哪儿来的?"当得知是日本来的,施琅嘴角勾起的那抹弧度,不是笑,而是猎人发现猎物时的残忍和亢奋。

"斩草不除根,春风吹又生。"这话一出,我就知道,施琅的野心大着呢。郑成功的亲娘是日本人,郑家在长崎还有老宅子,这些信息在他眼里,都是可以大做文章的。

"为何不可?如今我大清水师,船坚炮利,士气正旺。"

施琅这句话,说实话,让我心头一震。这老头,野心不小啊!不光要拿台湾,还想把日本也收入囊中。

最让我佩服的,是施琅祭拜郑成功的那一幕。所有人都以为他会报仇雪恨,结果呢?他整了整战袍,解下佩刀,祭拜起仇人来。"大木,我回来了。"这一跪,哭得那叫一个真情实感,把台湾的人心都哭稳了。

但实话说,后来才知道,这不过是场政治表演。施琅自己都说了:"菩萨心肠?我要是不这么演,你信不信京城那位万岁爷,今晚就得琢磨着怎么杀我?"

哎,当官的难啊。尤其是像施琅这样的降将,手握重兵,皇上能放心吗?

"台湾太小,装不下我施琅的功名。"这句话一出,我就知道,施琅是铁了心要干票大的。他派去长崎的商船带回来的情报,让他更加确信:日本就是块送上门的肥肉!

"弟兄们!这一仗打得漂亮!皇上的赏赐还没下来,但我做主,这些东西,大家伙儿先分了!"施琅把郑克塽府库里的黄金珠宝分给将士,我以为大家会高兴,结果呢?

"谁说要班师了?"施琅把酒碗狠狠摔在地上,指着海图上的日本说:"这里。"

这一刻,我算是明白施琅的野心了。不光要台湾,还要日本!让大清的版图改一改!

"这叫天时!地利!"施琅一番话,把将领们说得热血沸腾。连蓝理都说:"军门,您说咋打,咱们就咋打!反正这条命是您给的!"

施琅写的那封折子,看得我热血沸腾:"……台湾虽平,余孽未尽。日本乃郑逆之奥援,倭寇之巢穴。若不乘胜扫穴犁庭,恐成养虎之患。"

可惜啊,可惜!康熙皇帝看到这折子,脸色都变了。"好……好得很啊。"这语气,一听就不对劲。

"将在外,必受君命;军在行,必受国粮。"明珠这话一出口,我就知道施琅完了。一支不需要朝廷养的军队,那就是私兵啊!

康熙的八个字:"海波已平,速回京师!"直接把施琅的梦想砸得粉碎。

想象一下那个场景:施琅的手指紧紧扣在腰间的虎符上,指关节泛白。身后的蓝理按捺不住,握刀的手青筋暴起。施琅要是拔刀,就是谋反,九族尽诛!

"臣……施琅,领旨,谢恩。"这几个字,是从牙齿缝里磨出来的,带着血腥味。

施琅烧掉《东征日本海路图》的那一刻,我仿佛看到一个英雄死去了。那张凝聚了他毕生心血的海图,终究变成了灰烬。

后来施琅假装贪财好色,在老家置办田产,连"施侯租"都定下了。他儿子施世纶看不下去,质问他为何鱼肉百姓。

"因为我要活命!因为我要保住咱们施家满门的人头!"施琅这话,道尽了官场的无奈。

"历朝历代,功高盖主者,有几个有好下场?韩信怎么死的?蓝玉怎么死的?"施琅这番话,听得我心里发凉。

康熙看到那些弹劾施琅的折子,却笑了:"贪点好啊,他要是两袖清风,在台湾收买人心,朕反而要头疼了。"

施琅用自己一世的英名,换来了康熙的"放心"。这算不算一种悲哀?

施琅临终前,让儿子拿出那幅凭记忆重新画好的《东征日本海路图》,然后又看着它被烧掉。那一刻,他脸上的微笑,像是一个终于完成心愿的孩子。

"恨的是……明明咱们的大船比倭寇大十倍,大炮比他们狠十倍,可咱们却要把自己锁在这片海岸线上,眼睁睁看着那片大海,成了别人的后花园!"

这句话,听得我鼻子发酸。施琅啊施琅,你这一生,到底值不值得?

两百年后,甲午年,当另一支来自东方的舰队,开着铁甲船,轰开了中国的国门时,不知道施琅若是看到那一幕,会不会气得从棺材里跳出来,再问苍天一声:"为何当年,不让我打过去?"

海风依旧吹拂着福建的海岸,只是那个曾经想要征服大海的人,早已化为尘土。你说,如果当年康熙同意了施琅的提议,历史会不会改写?