标签: 贺龙

1986年,两名记者到四川万县采风,途中口渴难耐,遂敲开一户老农的院门求水。老农

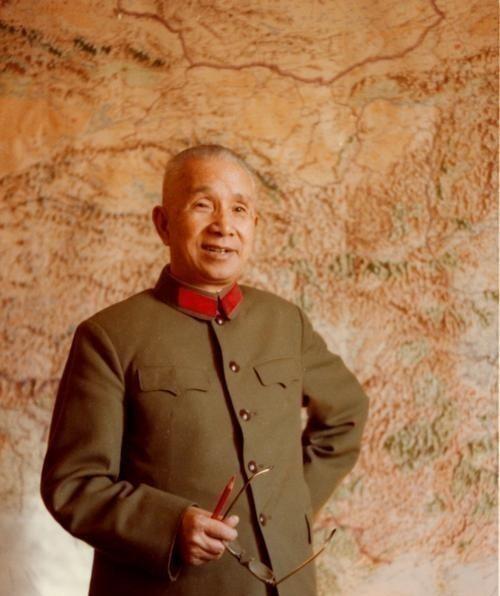

1986年,两名记者到四川万县采风,途中口渴难耐,遂敲开一户老农的院门求水。老农热情地把两人迎进家里,拖着残疾的身体给他们倒水。记者环顾简陋的房间,忽然被墙上的一张照片吸引,定睛一看,不由脸色大变。四川万县的田埂上,陈仁华拄着拐杖弯腰除草,残手抚过禾苗。阳光把他的身影拉得很长,没人看得出这是位特等功臣。他低头擦了擦额角的汗,嘴角带着满足的笑意。对他而言,能在这片土地上劳作,活着看见庄稼丰收,就已足够。这份淡泊的心态,伴随了他大半辈子。1986年的夏天,这份平静被两位采风记者打破。彼时烈日炎炎,记者口干舌燥,随意敲开了他家的柴扉。陈仁华拖着残腿迎出来,脸上没有丝毫防备,只有淳朴的热情。他转身进灶房烧水,残手握着水壶,动作略显笨拙却格外沉稳。记者环顾这间家徒四壁的土屋,目光被墙上的相框牢牢吸住。黑白照片里,年轻的他胸前勋章耀眼,身边站着彭老总和贺龙元帅。“老人家,这是您?”记者的声音里满是震惊。陈仁华正擦拭粗瓷碗,闻言动作一顿,随即轻描淡写地应了声:“是。”他不愿多提过往,端起茶水递过去:“喝水解解渴,山里路不好走。”记者还想追问,却从他平和的眼神里读懂了疏离,便不再多言。那份藏在平静下的过往,是1953年抗美援朝的血色记忆。夏季攻势的炮火中,十字架山阵地被美军火力网死死封锁。战友们一个个倒下,陈仁华红了眼,抱着炸药包冲进枪林弹雨。子弹擦过头皮,弹片削断手指,左腿被炸得血肉模糊,他都没停下。凭着一股拼劲,他连续端掉五个火力点,把红旗插上了主峰。战后,他荣立特等功,得到彭老总与贺龙元帅的亲切接见。合影时,他站在两位首长中间,心里只有对战功的敬畏,没有丝毫炫耀。可谁也没想到,这份荣耀会在回国后悄然尘封。1954年,他因伤退役,思家心切的他跳过档案交接直接回了家。后来万县遭遇洪水,存放档案的库房被冲毁,他的立功证明也没了踪影。部队曾派人来找他核实功绩,彼时他在镇办煤矿当副矿长。看着矿上繁忙的景象,他婉言拒绝:“工作要紧,我的事不着急。”在他看来,比起牺牲的战友,自己能活着已是万幸。有没有功勋证明,能不能享受待遇,根本不重要。此后三十多年,他从未向任何人提及自己的战功。在生产队里,他埋头干活,从不偷懒耍滑,脏活累活抢着干。煤矿上,他把安全的岗位让给年轻人,自己守在最危险的井下。有人劝他找组织问问,他总是笑着摇头:“国家不容易,别添麻烦。”他把微薄的工资攒下来,要么补贴给更困难的工友,要么资助村里的孩子。邻居们都说他傻,他却不以为然:“人活着,能帮衬别人就是福气。”1986年记者的到访,让这段尘封的历史有了重见天日的契机。那位记者始终惦记着这位心态平和的老人,此后十年间四处寻访。终于在一份泛黄的1953年《人民日报》存档里,找到了“陈仁华”的名字。顺着线索,他又联系上被整编后的原部队,老首长们证实了他的功绩。1996年冬天,政府工作人员带着证明材料走进了陈仁华的小院。“陈老,这是您的特等功臣证明。”工作人员把材料递到他手中。陈仁华握着那份迟到四十三年的证明,残手止不住颤抖。泪水顺着皱纹滑落,却不是因为委屈,而是对牺牲战友的缅怀。“要是他们还在,也能看到这份荣光就好了。”他喃喃自语。政府为他落实了优抚待遇,修缮了房屋,解决了所有生活难题。可陈仁华的生活没什么变化,依旧每天早早起床去田间劳作。有人上门采访,他总是婉拒:“别写我,多写写那些牺牲的战友。”他把政府发放的优抚金,大部分都捐给了村里的小学。他常对孩子们说:“日子要靠自己挣,别总想着依赖别人。”晚年的陈仁华,身体依旧硬朗,心态也愈发平和。他很少再拿出那张老照片,偶尔翻看,也是对着照片里的战友发呆。邻里有矛盾,他会主动去调解;村里有公益事,他也第一个响应。在他看来,功臣的身份只是过往,踏实过日子才是根本。直至离世前,他都保持着勤劳简朴的习惯,脸上总挂着知足的笑容。陈仁华最终在睡梦中安详离世,享年82岁。他用一生诠释了什么是真正的淡泊名利,什么是知足常乐。那些藏在岁月里的荣光,从未成为他炫耀的资本。平和知足的心态,才是他走过风雨人生的最大底气。如今,他的故事仍在万县的山水间流传,提醒着后人。真正的英雄,从不是追名逐利的人,而是在平凡中坚守本心的人。主要信源:(人民网——领袖人物纪念馆)

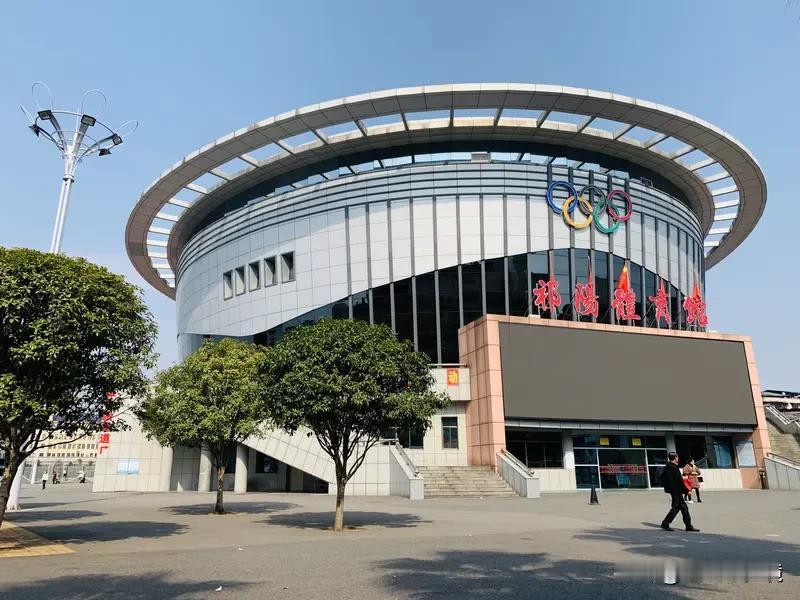

中超球队正在悄悄收拾行李南下。目标:湖南。这不是猜测。中国足协刚打开异地迁

中超球队正在悄悄收拾行李南下。目标:湖南。这不是猜测。中国足协刚打开异地迁移的大门,一个223万人的足球火山就进入了爆发倒计时。长沙贺龙体育场去年办商业赛,场均4.3万人涌入看台。阿根廷队来踢一场,直接撬动2.3亿消费。市场已经用钞票投了票。资本嗅觉最灵敏。一家上座率低迷的北方俱乐部,已被湖南的体育产业集团盯上。你算算这笔账:一个年均能带来6到8亿直接收益的中超主场,哪个城市不眼红?长沙国际会展中心已经在改建成专业足球场,新增一万多个座位,就是在为这个“新市民”准备见面礼。长沙的酒店记得,国际比赛期间91%的入住率。街边餐馆记得,那几天翻台翻到半夜。这一切还只是“客队”带来的热闹。想象一下,如果这里拥有一支自己的“主队”,每周点燃一次全城,那种归属感和商业浪潮会有多可怕。湖南缺的从来不是热血看台,而是一个让热血找到归宿的图腾。当别的城市还在讨论球队,长沙已经准备好了场馆、政策、和一张足够喂饱任何豪门的消费清单。城市竞争的下半场,抢球队就是抢未来。这不是引进一支球队,而是认领一个沸腾的时代。

十大元帅的身高:一、朱德元帅——170cm。二、彭德怀元帅——172cm

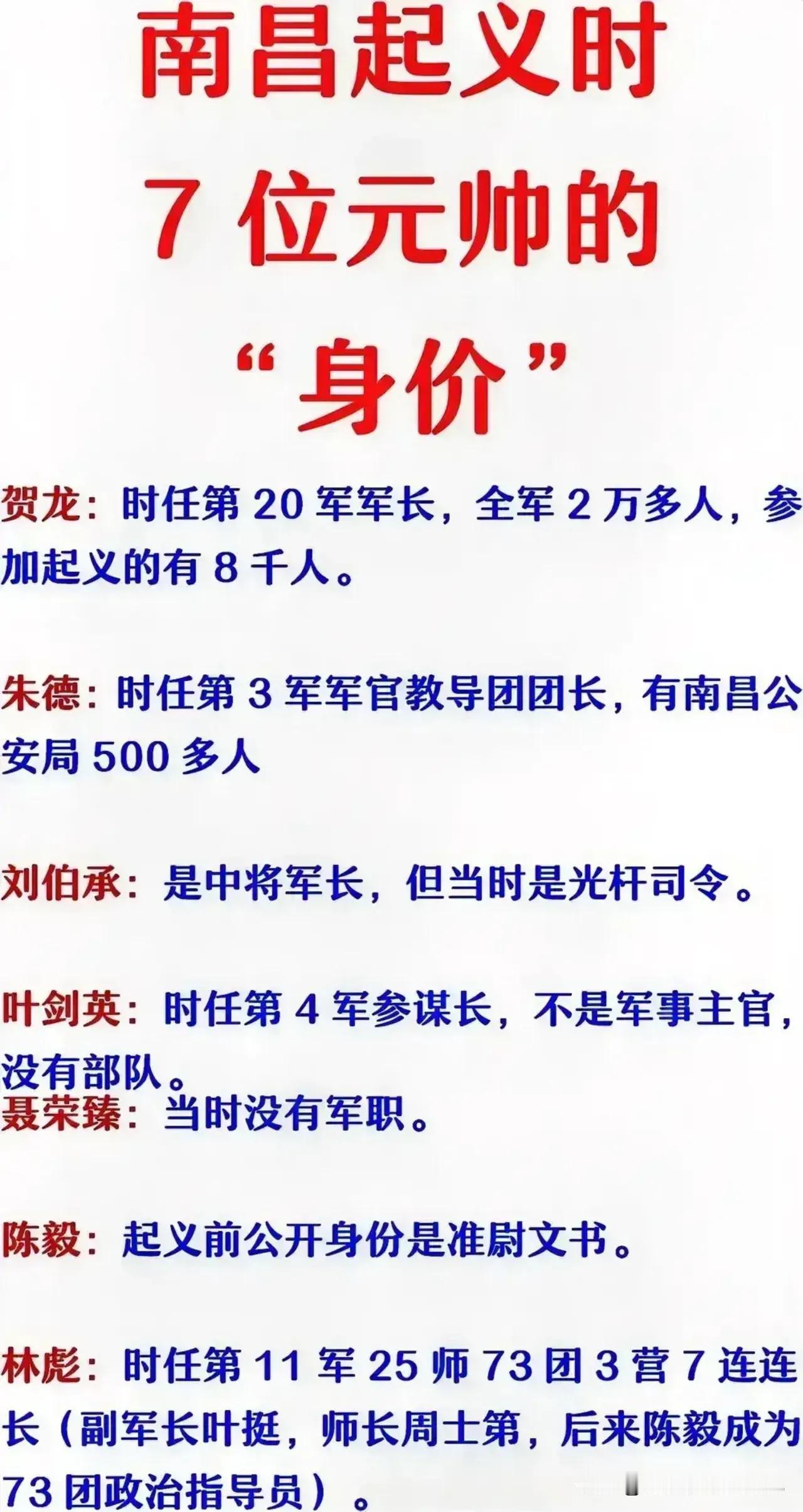

十大元帅的身高:一、朱德元帅——170cm。二、彭德怀元帅——172cm。三、林彪元帅——169cm。四、刘伯承元帅——175cm。五、贺龙元帅——176cm。六、陈毅元帅——174cm。七、罗荣桓元帅——171cm八、徐向前元帅——177cm。九、聂荣臻元帅——177cm。十、叶剑英元帅——176cm。一九五五年那张授衔名单,像一张压得很平的老照片,边角一摸还有点硬。十个名字排开,朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、罗荣桓、徐向前、聂荣臻、叶剑英,谁都认识,谁都沉。可人一旦开始聊起他们,就不满足于“元帅”两个字,眼睛总爱往旁边的数字瞟,像逛集市顺手掂量一把,年龄多少,身高多少,谁最高谁最矮,越说越热闹。先说年龄,那股时间的味儿最明显。林彪最年轻,授衔时四十八岁,一九零七年生,一九七一年去世,原名林育蓉,湖北黄冈县出身,今天叫湖北省黄冈市团风县回龙山镇林家大塆,地名细到像能听见乡里人喊一声。朱德最年长,授衔时六十九岁,一八八六年十二月一日生,一九七六年去世,字玉阶,四川仪陇人。四十八和六十九摆在同一张纸上,立刻让人意识到这不是同龄人的合影,更像一条长路上不同阶段的同伴,谁走过的坡不一样,谁身上的风也不一样。彭德怀一八九八年至一九七四,原名彭得华,湖南湘潭人,授衔时五十七岁。贺龙一八九六年至一九六九,原名贺文常,字云卿,湖南桑植人,授衔时五十九岁。叶剑英一八九七年四月二十八日生,一九八六年去世,原名叶宜伟,字沧白,广东梅县人,授衔时五十八岁。聂荣臻一八九九年十二月生,一九九二年去世,四川江津市人,今天叫重庆江津区,授衔时五十六岁。罗荣桓一九零二年至一九六三,湖南衡山人,今天叫衡东县,一九二七年加入中国共产主义青年团,同年转入中国共产党,授衔时五十三岁。陈毅一九零一年至一九七二,字仲弘,四川乐至县人,授衔时五十四岁。徐向前一九零一年至一九九零,原名徐象谦,字子敬,山西五台县人,授衔时也是五十四岁。刘伯承一八九二年至一九八六,四川开县人,今天叫重庆开州区赵家镇,授衔时六十三岁,头衔一长串挂在身上:无产阶级革命家、军事战略家、战术家、马克思主义军事理论家、军事教育家,还被叫作“军神”。这些标签当然亮,可真让人记住的,往往是那种能刺到皮肤的细节。身高一摆出来,画面就更接地气了。最高的两位并排站着,徐向前和聂荣臻,都是一百七十七厘米。这个数字放到现在也不算矮,放到那一代人里更显眼,站在队伍里,肩线就容易高出一截。紧跟着是贺龙,一百七十六厘米,壮汉味儿很足。有人爱用一句糙话形容他,拿两把菜刀闹革命的人,骨头能不硬吗。又有人补一句,他还赶过马帮,那种风里来土里去的劲儿,不是坐在屋里说出来的。叶剑英更有意思,广东梅县人,偏有人爱拿“越往南方人越矮”这句老话去套他,结果套不上。身高超过一百七十五厘米,站那儿不怯场,反倒把那句老话顶得有点尴尬。刘伯承一百七十五厘米,许多人第一次听到“军神”,脑子里先浮出个斯文、严谨、说话慢条斯理的影子,可他偏不只活在书本气里。右眼被子弹穿过,治疗时连麻药都不打,这句话一出来,连空气都像紧了紧,疼痛那一下子把“强悍”两个字按到了桌面上,不让人随便拿走。陈毅一百七十四厘米,身高不算最突出,却有人一眼就记得他“应该是最胖的”,这评价带着点生活气,像老同事在背后嘀咕一句,没恶意,只是太鲜活。罗荣桓一百七十一厘米,稳稳的,不高不低,还被说成只比林彪高一点。林彪一百六十九厘米,最矮,人也瘦小,偏偏又被塞进一句很冲的评价:战绩最强,横扫东北一路打到海南。瘦小和横扫摆在一起,很别扭,也很抓人,像把一根细针插进厚布里,越看越觉得有劲。这时候就有人想做“学问”了,把十个人的身高一算,平均一百七十三点七厘米,再拿今天中国男人的平均身高一百七十一厘米一比,立刻有人拍腿:看吧,他们普遍更高。数字摆在那儿确实好看,像算盘珠子一拨就响。身高确实能带来某种存在感,站在人群里,肩膀高一点,声音响一点,别人自然多看两眼。可战争这事儿,靠的从来不是多几厘米的优势。判断的快慢,组织的严密,气势能不能压住自己人,能不能看穿对手,能不能在最难的时候扛住,能不能把兵用到该用的位置,这些东西没法用尺子量。

![果然不出我所料[吃瓜]12月27日晚,长沙贺龙体育场,4万多名观众一起观看](http://image.uczzd.cn/13626079269703307886.jpg?id=0)