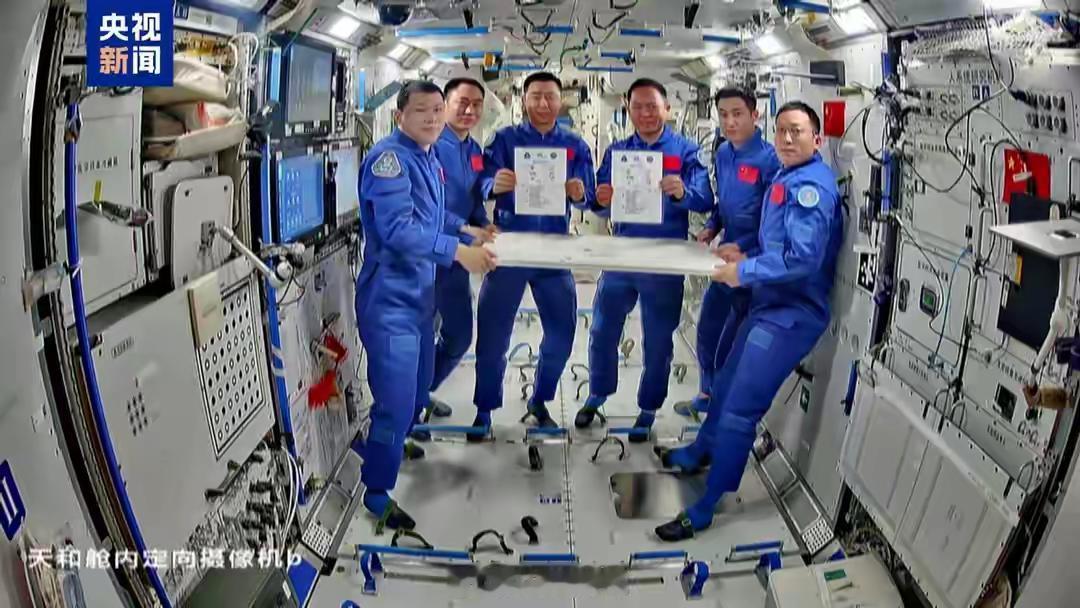

11月5日,一则简短的官方通报让不少关注中国航天的人捏了把汗。中国载人航天工程办公室发布消息称,神舟二十号载人飞船疑似遭空间微小碎片撞击,正在进行影响分析和风险评估,原定当天实施的返回任务推迟进行。这是中国载人航天30年历史上首次因空间碎片撞击推迟返回任务,三名航天员陈冬、陈中瑞、王杰不得不在天宫空间站多待些日子。 这一事件的出现,再次让公众对太空环境中的潜在威胁产生了深刻的关注。空间碎片问题已经不是新鲜事,实际上,随着航天技术的飞速发展,太空中已经积累了大量的废弃卫星、废弃火箭部件和其他种类的碎片,它们的存在无形中构成了对太空飞行器,尤其是载人航天飞行器的巨大威胁。虽然航天局和各国科研机构都在不断研究空间碎片的清理与控制,但这些碎片的速度非常快,有时可以达到每秒数万公里,哪怕是微小的碰撞也可能对飞行器造成严重损害,甚至威胁到航天员的生命安全。 值得注意的是,这次神舟二十号的事故,虽然并未直接导致飞船的灾难性后果,但它揭示了当前太空环境的复杂性和危险性。尤其是在中国逐步推进太空探索的同时,如何应对空间碎片带来的隐患,已经成为一个亟待解决的问题。回顾过去几十年的航天历史,无论是美国的航天飞船,还是俄罗斯的航天器,乃至中国的飞船,都曾在不同程度上面临过类似的挑战。太空碎片的管理与清理,似乎始终未能得到根本解决。 虽然此次事件中的三名航天员陈冬、陈中瑞、王杰平安无事,但他们的安全无疑依赖于更为精密的技术和更为严密的风险评估体系。神舟二十号的延迟归航,给我们敲响了一记警钟:当航天活动逐渐变得常态化,面对太空垃圾和碎片问题,我们不能掉以轻心。如今,航天任务已不再是遥不可及的梦想,而是逐步走向现实。然而,随之而来的挑战和隐患也在不断增加,尤其是在长期的载人航天任务中,太空碎片的威胁始终存在。 这种情况也反映了我们对太空环境的认知依然有限。虽然国际社会已经就空间碎片问题进行了多次讨论,但解决方案往往只是停留在理论层面。许多国家的航天项目都倾向于采取“避免发生碰撞”的策略,但在实际操作中,这样的预防措施往往无法完全消除风险。我们已经无法回避一个事实——太空环境的复杂性远超我们的预期,而技术的发展和完善需要时间。在这条航天发展的路上,技术的进步与空间安全必须并行不悖,不能有任何懈怠。 另外,值得注意的是,这次事件可能会对中国的航天计划产生一定的影响。毕竟,在短期内,航天员们的安全被推迟归航的决定所影响,这也可能会导致其他任务的延期或调整。而从更长远的角度来看,如何在日益复杂的空间环境中保障航天员的安全,将是中国航天发展的一个核心问题。中国航天未来的发展不仅仅依赖于技术的突破,也依赖于如何有效应对太空中的这些看不见的风险。 空间碎片问题的严重性,也提醒我们,太空探索的风险不仅仅来自技术本身。飞行器的设计、任务执行中的操作细节,以及太空环境中的无形威胁,都可能影响到航天任务的成败。在这样的背景下,单纯依赖现有的防护技术已不再足够,我们需要更加全面的应对措施,例如定期清理太空垃圾、采取更高效的预警系统、甚至探索空间碎片的回收技术。这些技术不仅关系到中国航天员的安全,更关乎全人类未来在太空中的可持续发展。 航天事业的发展,应该建立在更加科学与谨慎的基础上。太空碎片问题,可能是许多看似遥远但实际却越来越近的隐患之一。在这条追求未知与突破的道路上,风险与挑战是无法避免的,但我们必须以更严谨的态度去面对,采取更加切实有效的措施去解决。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。