标签: 航天员

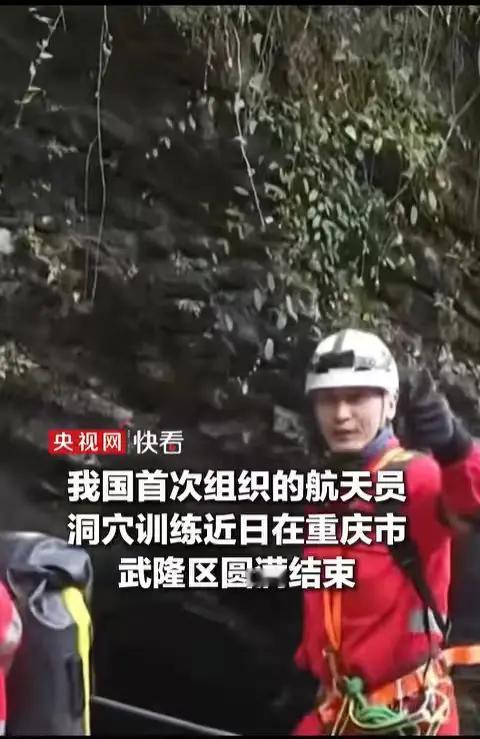

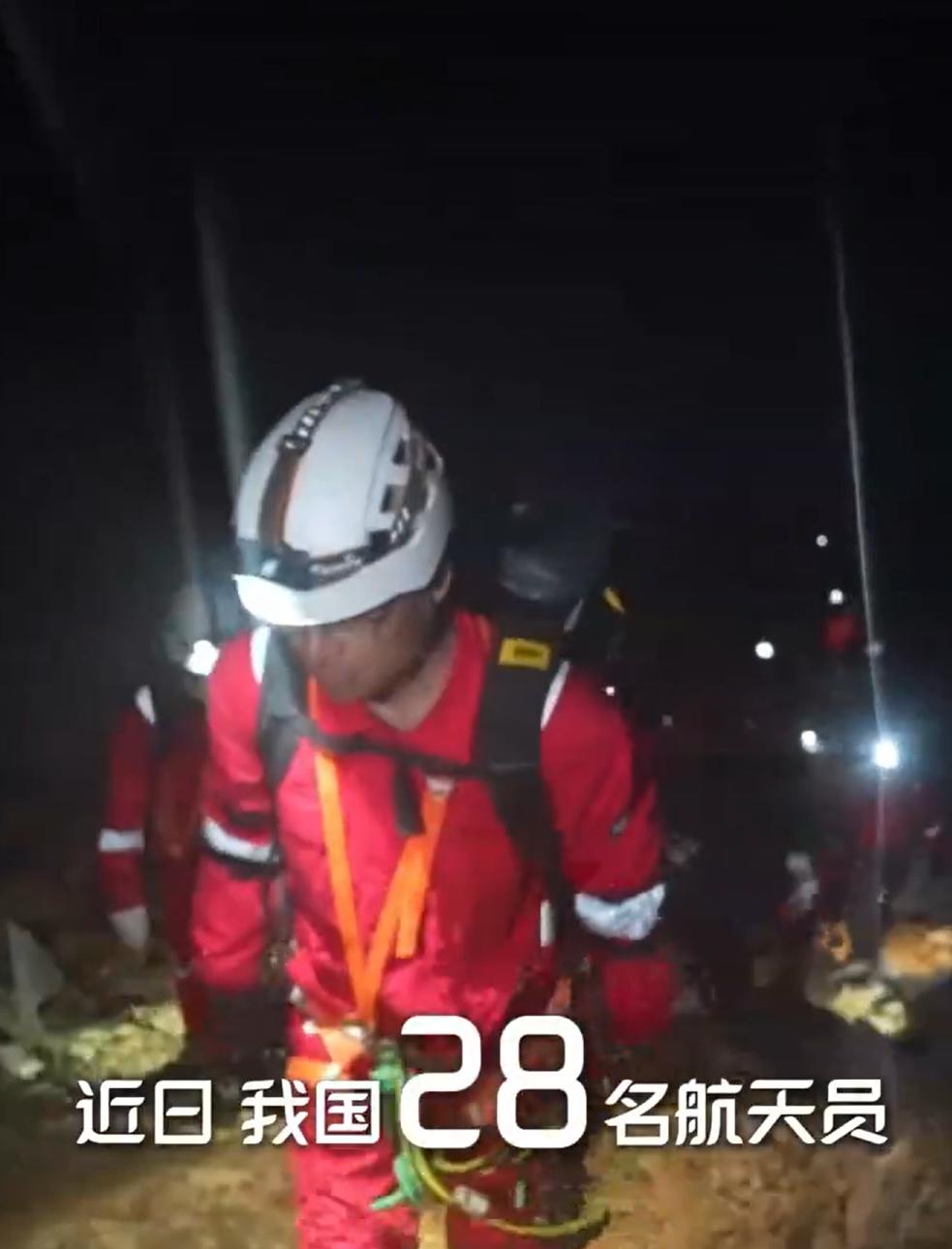

早读|我国首次航天员洞穴训练圆满完成

在中国航天员科研训练中心航天员教员江源看来,心理韧性是航天员在太空飞行中的重要素质。“洞穴是极端密闭隔离的典型场景,其核心心理挑战是感知剥夺、风险不确定性、社交受限隔离。她说,这次训练对极端环境下航天员心理状态...

黑暗空间驻留6天5夜 中国航天员为何选择“洞穴”作为训练场地?科学家·马上回答

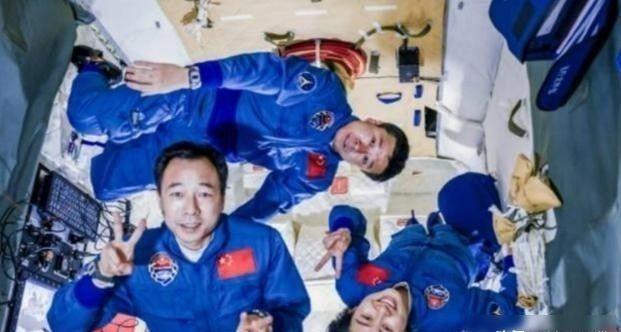

曾于2016年参加欧洲洞穴训练的航天员叶光富表示,这次训练创新丰富了我国航天员训练体系内容,实践锤炼了航天员应对极端环境的综合能力,为后续航天员执行空间站更长时间飞行及载人登月等任务提供了有力支撑。

我国首次航天员洞穴训练圆满完成我国首次航天员洞穴训练圆满完成,真的太牛了!20

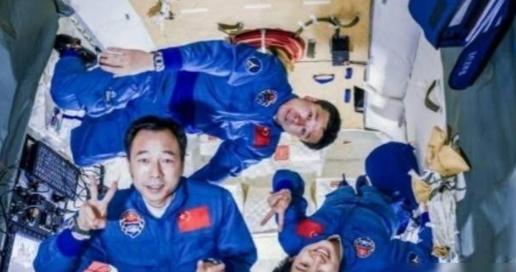

我国首次航天员洞穴训练圆满完成我国首次航天员洞穴训练圆满完成,真的太牛了!2025年12月开始的这场训练,在重庆武隆区进行,28名航天员参与其中。他们分成4组,在平均温度8℃、湿度99%的洞穴里连续驻留6天5夜。洞穴环境和太空极端条件很像,有隔离、幽闭和高风险。训练中,航天员要完成探索、科研等任务,还得穿过极窄通道、攀爬垂降断崖,忍受长期湿冷,挑战极限体能,克服黑暗恐惧等。这不仅是身体的考验,更是心理的挑战。为这些勇敢的航天员点赞!

洞穴环境极端、科目设置丰富、全员收获满满、训练达到预期—参训航天员和教员解读我国首次洞穴训练

新华社重庆1月5日电题:洞穴环境极端、科目设置丰富、全员收获满满、训练达到预期—参训航天员和教员解读我国首次洞穴训练 李国利、刘艺、占康 我国首次航天员洞穴训练日前在重庆武隆的一处天然洞穴圆满完成。洞穴是怎样选定的...

六天五夜“模拟”太空极端条件,我国首次航天员洞穴训练圆满完成

IT之家1月5日消息,今天早间,据央视新闻报道,我国首次航天员洞穴训练日前在重庆市武隆区圆满结束,28名航天员参加了这次训练。为期近一个月的洞穴训练,由中国航天员科研训练中心牵头组织实施,设置了环境监测、洞穴测绘、...

还在把马斯克当成科技大神疯狂崇拜吗?我跟你说,看完最近这事儿,后背都发凉——这位

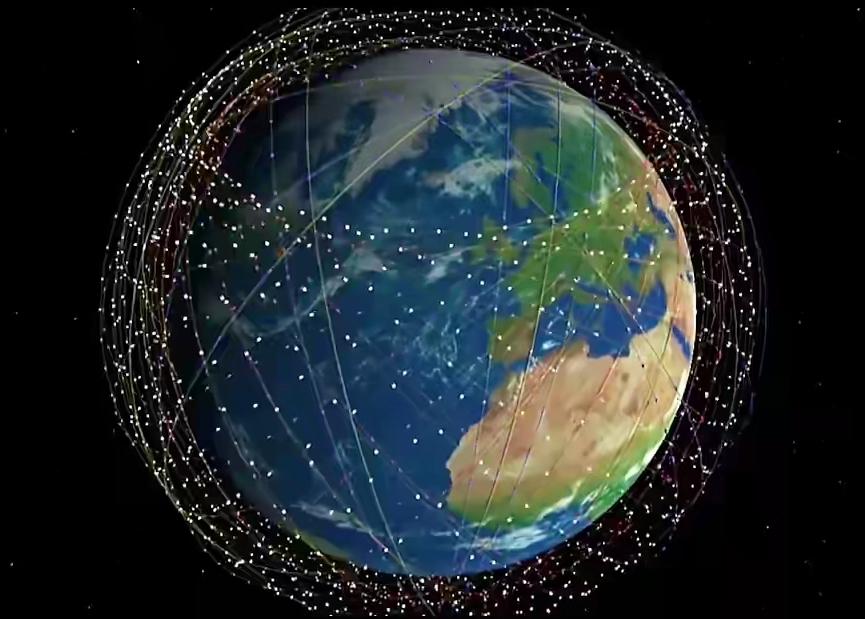

还在把马斯克当成科技大神疯狂崇拜吗?我跟你说,看完最近这事儿,后背都发凉——这位被吹上天的大佬,旗下星链卫星的操作,简直是在给中国空间站和航天员的安全埋雷!星链突然宣布,要把4000颗在轨卫星的轨道高度,从550公里降到480公里。咱中国空间站平时就在400公里左右的轨道上运行,这一下直接拉近70公里,这不就是在太空给“天宫”安了个不守规矩的危险邻居嘛!这可不是星链第一次搞事儿了,之前它的卫星就两次危险靠近咱们空间站,逼得我们只能紧急避让,稍微有点差池,那后果真不敢想。要知道太空里哪怕是指甲盖大小的碎片,飞起来的速度都比子弹快N倍,击穿航天器舱体跟玩儿似的。星链之前有颗卫星解体,一下子就产生了100多块碎片,想想都后怕。550公里的高度都能搞出这么多威胁,现在主动降轨凑得更近,说没猫腻谁信啊?军事专家早说了,星链这上万颗卫星,战时能给美军当帮手,还能改装去追踪导弹,简直是在太空布了张天罗地网。更坑的是,这玩意儿早就被暴恐分子、电诈团伙滥用了,披着商业的外衣,干的全是危险勾当。还有人洗地说这是巧合,咱直接看数据说话。现在星链在轨卫星都超1万颗了,占了大把低轨道资源,连欧洲航天局都被逼着挪过卫星躲它。这次主动降轨,明摆着就是进一步挤压其他国家航天器的生存空间,咱们空间站有人长期驻守,自然成了头号目标。网友们知道这事儿后,都替航天员捏把汗,还脑洞大开想了不少招:有人说在空间站装激光设备,危险的时候直接驱离;有人提议配个机械臂,专抓靠近的可疑卫星;还有人说发射伴飞卫星,打造一个太空防护盾。这些想法虽然带着点焦虑,但也能看出大家多关心国家的太空安全。网上聊这事儿的时候,评论区都吵翻了。有人直接吐槽,星链就是打着民用的幌子,干着军事化的活儿;也有人说,以前觉得马斯克是科技狂人,现在看就是被资本和霸权绑住的工具人;还有懂行的网友分析,低轨资源就那么多,星链这是想先占坑,以后好漫天要价。这些话听着冲,但没毛病,毕竟空间站里住着咱们的航天员,每一次危险靠近,都让人揪着心。太空碰撞的风险比你想象的恐怖多了。碎片在近地轨道的速度能达到7.9公里每秒,是子弹速度的几十倍,10厘米大小的碎片,威力堪比1吨TNT炸药。而且这次星链降轨的卫星其实是4400颗,和咱们空间站的距离直接缩到80公里,就像在高速上,别人的车贴着你开,还死活不打转向灯,太膈应人了!不过咱也不用慌,中国航天早就把后手准备得明明白白。现在有地基加天基的双重监控网,新疆、海南那些监测站,能精准盯住10厘米大小的碎片,光2023年就发了236次碰撞预警。空间站本身也贼抗造,舱体是双层金属板加吸能材料,关键地方还有特制防护盾,航天员还会定期给空间站升级防护。更牛的是,空间站上的激光器能在1000公里内改变碎片轨迹,机械臂还能3D打印修复舱体裂缝。去年为了躲碎片,空间站抬了2.7公里轨道,实际偏差才0.03米,比绣花还精准!外交上咱也没手软,2021年星链两次逼近后,中国直接把情况通报给联合国秘书长,拿着《外空条约》跟全世界说理,就是要撕开星链的真面目。太空又不是谁家的后花园,不能仗着技术牛就胡作非为。现在星链在轨卫星超1万颗,以后还打算发射几万颗,这么多卫星挤在轨道上,就算咱防护做得再好,也架不住它天天找茬。有人建议咱也发射更多伴飞卫星,形成防护圈;也有人说该制定更严格的太空规则,让星链付出代价。马斯克世界首富马斯克特斯拉马斯克马斯克确实能靠技术创新圈粉,但这种无视太空安全、威胁他国航天器的行为,真的没啥好吹的。面对星链这种没完没了的挑衅,除了被动防御,你觉得咱还有啥更硬气的应对招儿?快来评论区唠唠!

马斯克要搞事吗?他要把550公里的万颗星链卫星,降低到480公里,这个位置和我们

马斯克要搞事吗?他要把550公里的万颗星链卫星,降低到480公里,这个位置和我们的空间站低轨道相近,这些星链卫星一旦发生爆炸,卫星碎片对我们的空间站和宇航员有严重的威胁,甚至是无法运行下去。SpaceX公司给出的降轨理由听起来很冠冕堂皇,他们声称随着太阳活动向极小期转变,550公里高度的失效卫星自然脱轨需要4年以上,降到480公里后仅需数月,能减少太空碎片堆积。但这个理由根本经不起细究,真正的风险恰恰藏在“480公里”这个看似不起眼的高度调整里。我们的天宫空间站稳定运行在370至405公里的近地轨道,480公里的高度已经进入空间站所在轨道的上方临界区,两者轨道高度重叠范围大幅增加。更关键的是,星链当前在轨卫星数量已经突破9000颗,此次计划降轨的卫星就有4400颗,如此庞大的卫星群集中调整到相近轨道,会让轨道交叉频率呈几何级上升。数据显示,星链卫星平均每月要进行4次机动变轨,全年会产生14万次轨道交叉,相当于每天有380次“擦肩而过”的风险,这个数字在降轨后还会进一步攀升。卫星爆炸产生的碎片危害,远比很多人想象的更致命。太空碎片的运动速度普遍能达到每秒7至10公里,是子弹速度的8倍以上,这种高速带来的动能足以造成毁灭性打击。一块1厘米的金属碎片撞击航天器时,释放的能量就相当于一枚手榴弹爆炸,毫米级的碎片也能划伤空间站舷窗、击穿太阳能帆板,导致供电效率受损或透光率下降。2025年12月就有一颗星链卫星因故障失控,轨道骤降4000米并产生大量碎片,当时就引发了全球航天界的担忧。对于空间站内的航天员来说,这种威胁更直接。航天员出舱作业时,航天服对空间碎片几乎没有防护能力,哪怕是0.1毫米的超细碎片,都可能穿透防护层造成受伤。即便航天员身处舱内,若空间站被碎片撞击导致舱体失压,航天员的生命安全会直接受到威胁。历史上星链卫星就有过危险前科,2021年星链卫星曾两次危险抵近中国空间站,最近距离仅数公里,当时神舟十三号乘组甚至正在执行舱外作业,地面控制中心不得不启动紧急避碰程序,那次规避动作让空间站寿命损耗相当于正常运行3个月。按照国际太空法的核心公约《外空条约》规定,各国开展太空活动必须避免对其他航天器造成危害,采取危险性行动前应互相磋商沟通,发射国还要对自身太空活动造成的损害承担全部责任。但星链此次大规模降轨计划,并没有提前与包括中国在内的主要航天国家进行充分协商,这种单方面的决策本身就违反了太空法的协作原则。更值得注意的是,星链卫星此前的两次危险接近事件中,其轨道预测误差都超过3公里,远超国际公认的1公里安全标准,这说明该系统的轨道控制精度本身就存在隐患。有人可能会觉得,空间站可以通过机动变轨避开碎片,但实际操作中存在诸多限制。空间站的燃料储备有限,频繁变轨会大幅消耗燃料,缩短在轨运行寿命。而且紧急避碰往往会中断在轨科学实验,造成不可挽回的科研损失。2021年那次星链卫星逼近事件,就直接导致中国空间站三项在轨科学实验被迫中断。更可怕的是,若碎片数量过多形成“碎片云”,就可能引发“凯斯勒效应”,即一次碎片撞击产生的新碎片会引发更多碰撞,最终彻底阻断人类进入太空的通道。中国航天部门已经采取了一系列应对措施,部署的“巡天”空间望远镜网络能对厘米级太空垃圾进行实时追踪,天宫空间站加装的激光离轨装置也完成了测试,可在10秒内汽化威胁目标。同时中国在联合国提出《低轨卫星运行公约》草案,明确要求卫星运营商提前72小时共享轨道数据、建立“谁变轨谁担责”的赔偿机制,这些举措都是为了维护太空环境的安全与秩序。马斯克的星链降轨计划,表面看是为了减少太空碎片,实则是将商业利益置于全球太空安全之上。近地轨道是全人类的共同资源,不是某一家商业公司的“私人领地”。任何太空活动都应当遵守国际规则,兼顾其他国家的合法权益,这是维护太空和平利用的基本前提。我们必须对这种单方面改变太空环境的行为保持高度警惕,也期待国际社会能尽快完善相关规则,遏制这种无序扩张的太空活动,为人类航天事业的可持续发展保驾护航。

威胁航天员安全+被电诈集团滥用 中方揭露“星链”多重危害

直指个别国家商业卫星星座肆意扩张带来的严重安全挑战,重点披露了美国SpaceX公司“星链”卫星的多重危害—曾两次危险抵近中国空间站迫使紧急规避,严重威胁航天员生命安全,还被暴恐分子、分离势力及电诈集团大量使用。...

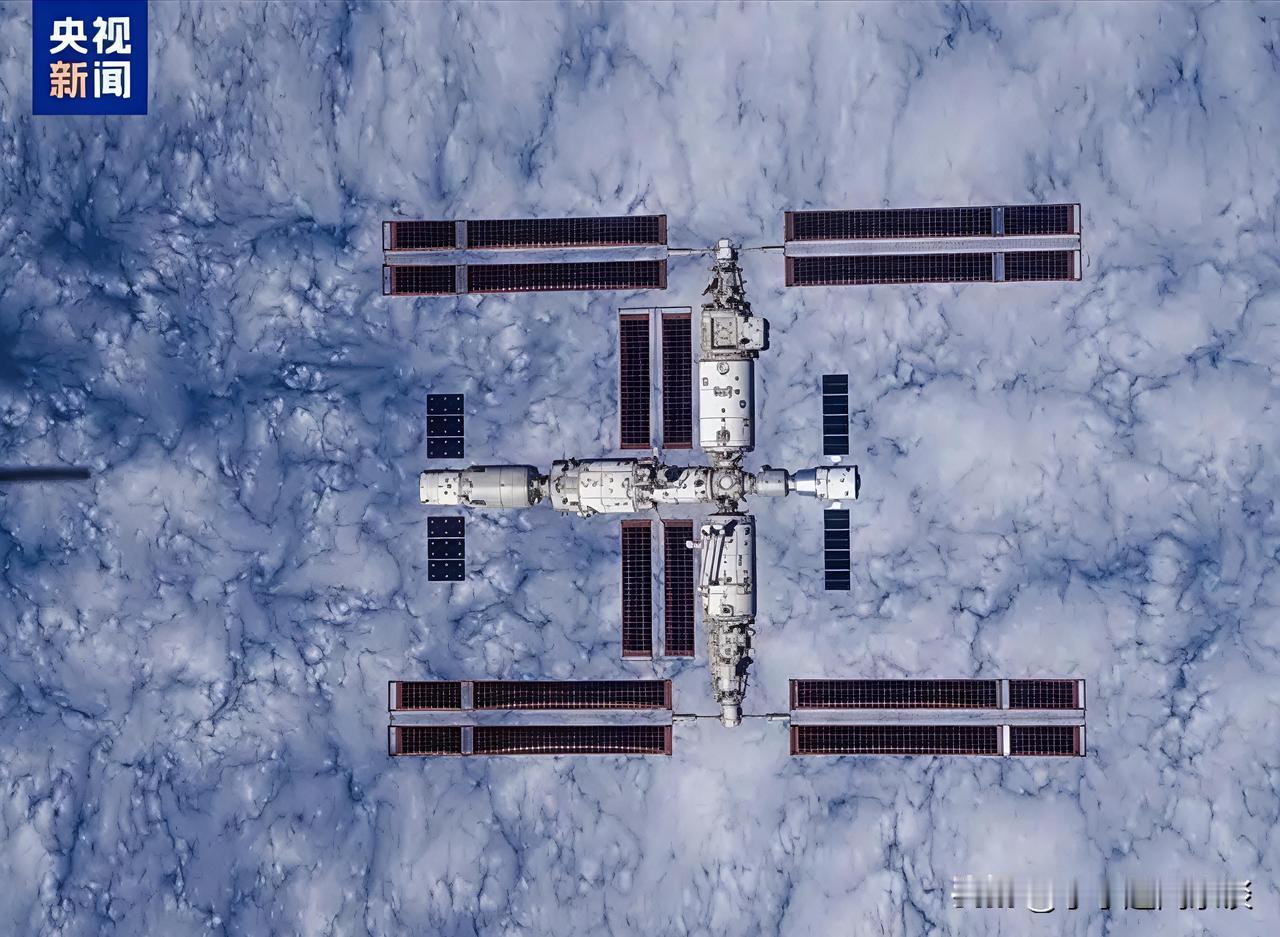

🌞为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说的直白一些,差

🌞为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说的直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用。中国空间站走的是自主可控、稳步推进的路线,其整体构型为T字基本构型,由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱三舱组成,总质量约66吨,内部可用活动空间达110立方米以上。这样的规模设计并非随意确定,而是经过了对科研需求、运维效率和长期发展的综合考量,3人的驻留规模,是基于空间站的资源供给能力、实验操作需求和维护工作量精准测算的结果。每个驻留乘组都有明确的分工,涵盖空间站维护、实验操作、数据采集等多个方面,3人协同配合足以高效完成各项既定任务。而且在乘组轮换期间,中国空间站也曾实现6人同时在轨的状态,这意味着其短期承载能力完全可以满足任务需求,常规3人的配置只是最优选择而非上限。国际空间站则是由美国、俄罗斯、欧洲航天局、日本宇宙航空研究开发机构等16个国家联合建造和运营的项目,其建设始于上世纪90年代,总质量超过420吨,加压舱内空间约916立方米。如此庞大的规模和多国参与的背景,决定了其驻留人数的配置逻辑,多国合作意味着需要兼顾不同国家的科研需求,每个参与国都希望有航天员参与在轨实验,这就使得驻留人数需要相应增加。国际空间站常驻人数通常为6-7人,峰值时达到13人,这样的人数配置主要是为了满足多国的实验任务分配和运营维护需求。由于舱段由不同国家设计建造,接口标准不统一,部分空间被转接模块和兼容设备占用,实际有效利用空间并没有想象中那么高,多人驻留在一定程度上也是为了充分利用有限的有效空间开展更多国家的实验项目。资源循环利用系统的效率差异,也影响着两国空间站的驻留人数配置,中国空间站配备了先进的再生生保系统。能够实现水资源95%以上的回收再生,氧气再生率超过90%,通过对航天员的生活废水、汗液等进行处理,转化为可循环使用的饮用水和氧气,大大降低了对地面补给的依赖。天舟货运飞船作为空间站的“快递小哥”,每次发射可携带约6.5吨物资,其中包括航天员生活物资、实验设备、推进剂等,一次补给就能满足3名航天员6个月以上的驻留需求。高效的资源循环系统让中国空间站无需依赖大量地面补给,也不需要通过增加人数来分摊补给成本,3人的规模能实现资源利用效率的最大化。国际空间站由于建设时间早、参与国家多,再生生保系统的技术标准不统一,整体循环效率相对较低,其水资源回收率和氧气再生率均低于中国空间站,需要通过频繁发射货运飞船进行补给。俄罗斯进步号货运飞船单次载货量约2.5吨,美国天鹅座货运飞船约3.7吨,为了保障多名航天员的生活和工作需求,每年需要进行多次补给任务。多人驻留虽然在一定程度上分摊了运营成本,但也增加了资源消耗,形成了“多人需多补给、多补给支撑多人”的循环模式。科研目标的不同,也是导致驻留人数差异的重要原因,中国空间站的科研任务聚焦于前沿科学领域,重点开展空间生命科学、微重力物理、空间天文与天体物理等方面的研究,实验项目具有较强的针对性和系统性。空间站配备了25个标准实验柜,每个实验柜都具备高度的集成化和标准化,实验操作流程相对规范,3名航天员经过专业训练后,能够熟练完成各类实验操作。截至2024年底,中国空间站已在轨实施180余项科学实验项目,获取了大量有价值的科研数据,这些成果的取得,充分证明了3人驻留模式下的科研效率。国际空间站的科研任务则呈现多元化特点,由于参与国家众多,实验项目涵盖了物理、化学、生物、医学等多个领域,需要满足不同国家的科研诉求。这就导致实验项目相对分散,部分实验的针对性和系统性不强,需要更多航天员来分别负责不同国家的实验项目。国际空间站累计开展的实验项目数量不少,但由于成果需要在多个国家之间分配,突破性的重大科研成果相对有限。同时,由于设备运行时间长,国际空间站部分设施已出现老化现象,500多个部件超期服役,需要更多航天员参与日常维护和故障排查,这也在一定程度上推高了驻留人数。从发展前景来看,中国空间站的设计预留了扩展接口,未来可以通过增加舱段的方式扩大规模,驻留人数也有望根据任务需求提升至6人。目前已有瑞士、意大利、德国等十几个国家与中国签署了空间站合作协议,开展联合科研项目,这意味着中国空间站在保持自主可控的基础上,也在逐步扩大国际合作的范围。太空探索的核心价值在于推动科学进步和人类对宇宙的认知,无论是3人的精简配置还是多人的联合驻留,只要能高效完成科研任务、实现探索目标,就是适合的发展模式。

巴航天主任:巴基斯坦航天员2026年去中国空间站,并实现登月!

根据巴基斯坦《国民报》(The Nation),巴基斯坦空间和外大气层研究委员会(SUPARCO)主任沙法特·阿里(Shafaat Ali)自豪地宣布,到2026年底,巴基斯坦将向中国空间站派遣首位航天员,这将为国际太空合作树立新的标杆。...

Max Space公布充气式空间站计划,航天员能独享私密空间

“雷鸟站”的设计理念包含大型穹顶舷窗,航天员可透过舷窗饱览壮美的太空景色;同时舱内配备“用于实时显示地球与太空景象的巨型屏幕”,兼具“娱乐与通信功能”。舱体还划分出独立舱室,保障航天员的隐私。据MaxSpace公司介绍...

神舟二十三号将创纪录!航天员首次在轨超1年,外国宇航员同飞?2026中国空间站大变局:港澳、巴铁宇航员齐上天

我们可以畅享一下,在2026年,中国空间站里同时有大陆航天员、香港/澳门航天员、巴基斯坦航天员,这6人同飞的画面,是不是有点“人类命运共同体”的味道了?中国载人航天展现出来的开放姿态,其实并不只有空间站。在嫦娥工程,...

中国首批航天员赵传东来厦当导师

1998年,赵传东入选中国首批航天员后,参加了神舟五号至神舟十号载人航天任务相关训练,2014年接受停航停训命令,后担任中国载人航天工程航天员系统副总师。近年来,他活跃于科普领域。中国首批14名航天员之一的赵传东,昨天...

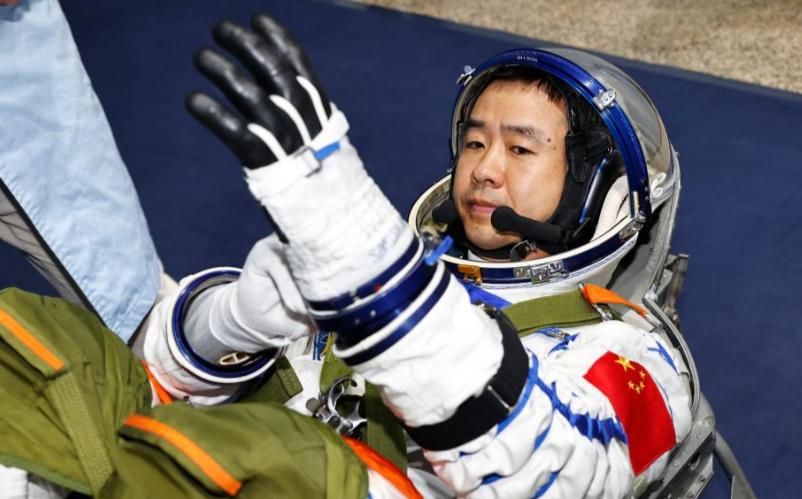

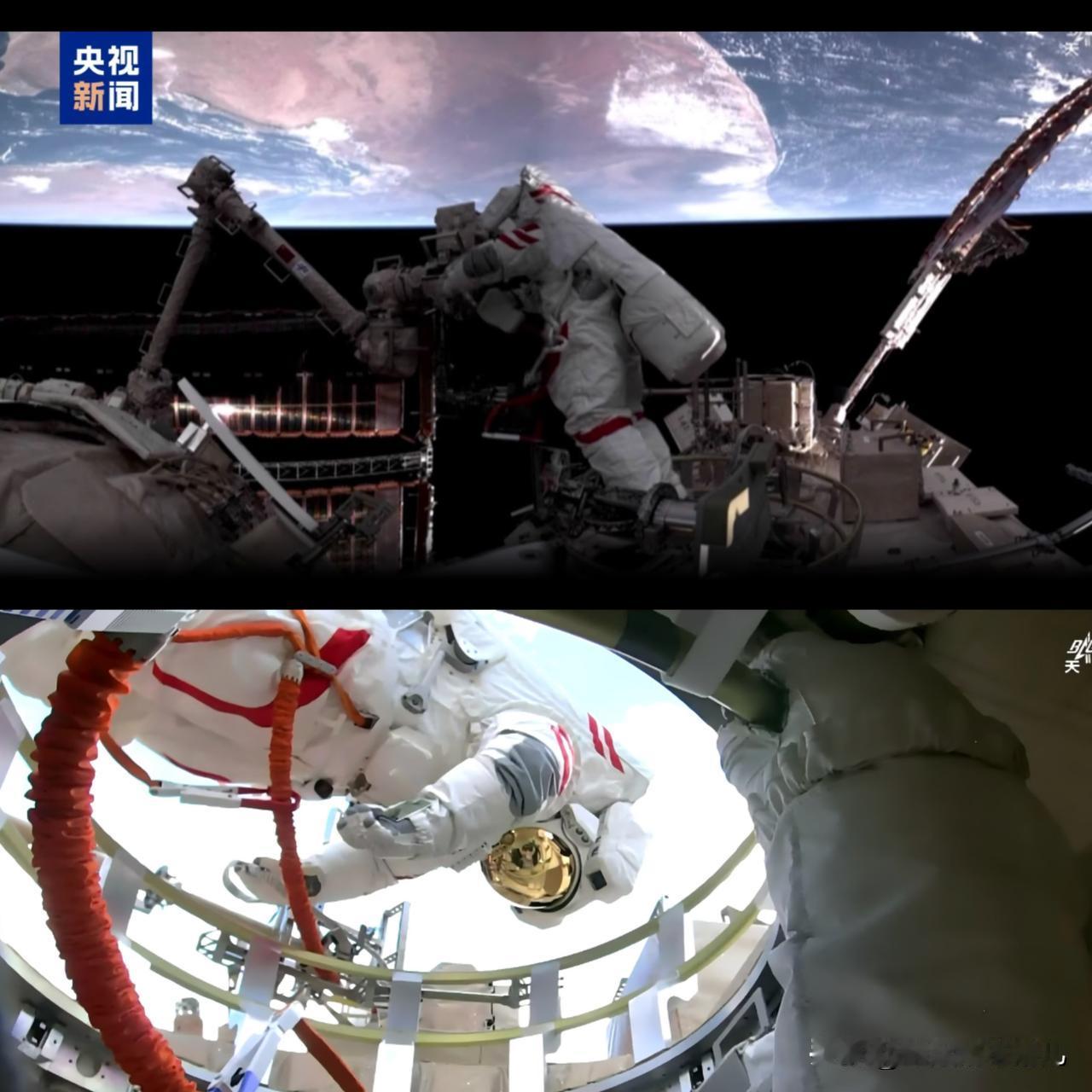

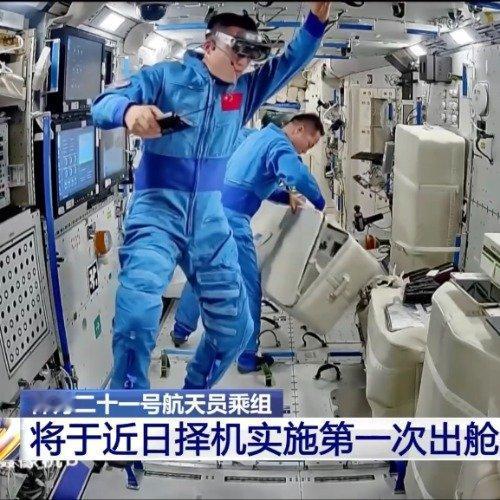

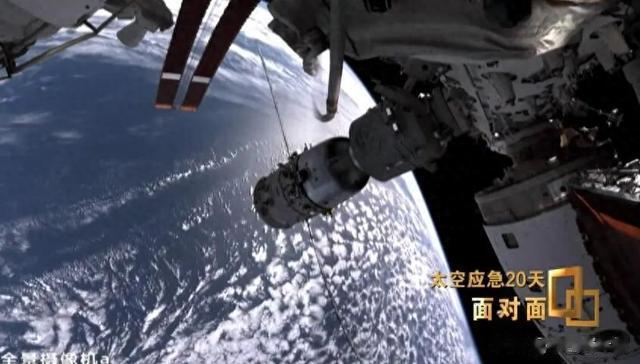

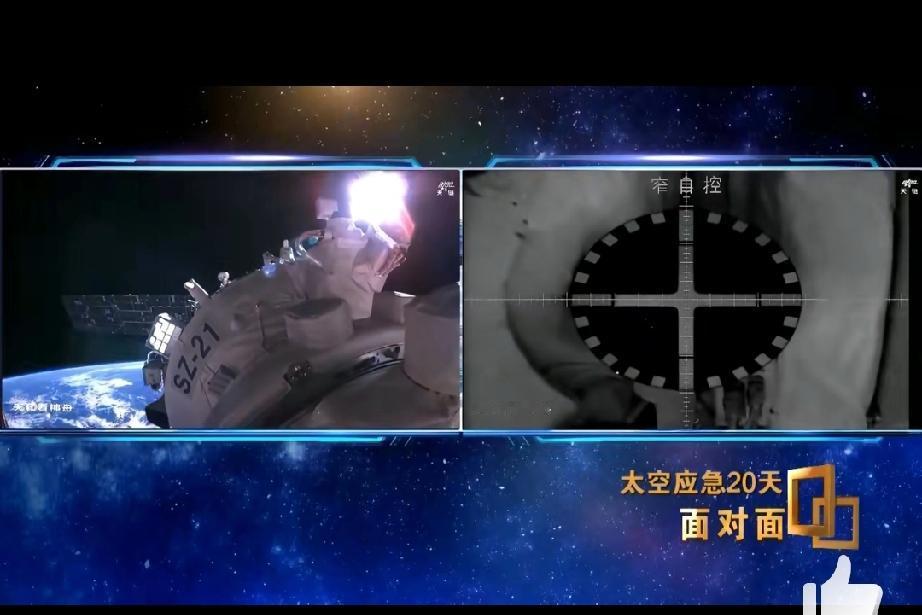

看了神舟二十一号乘组航天员出舱的视频,发现有这么几个重点!12月9日10时2

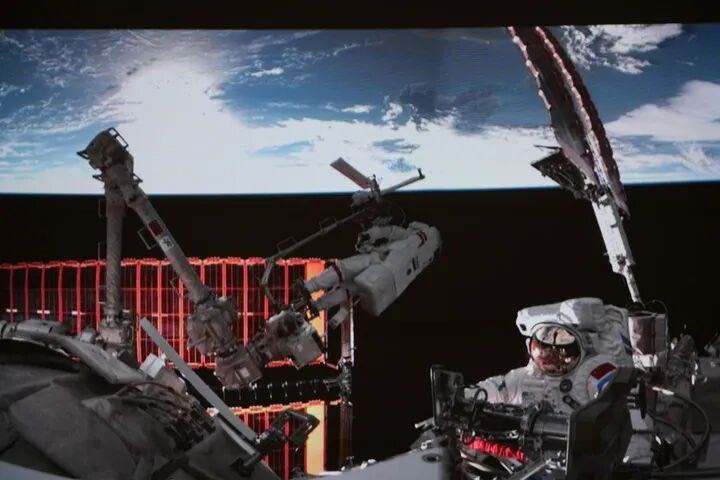

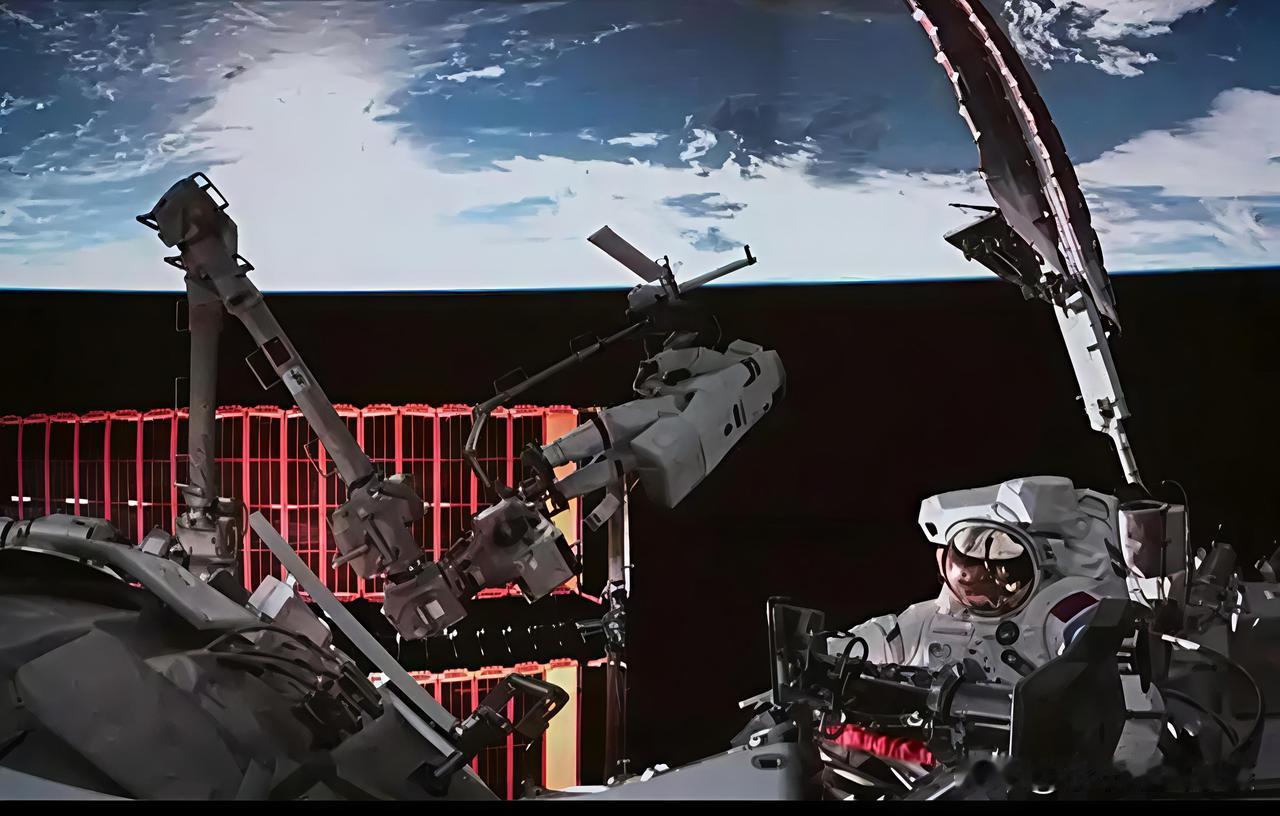

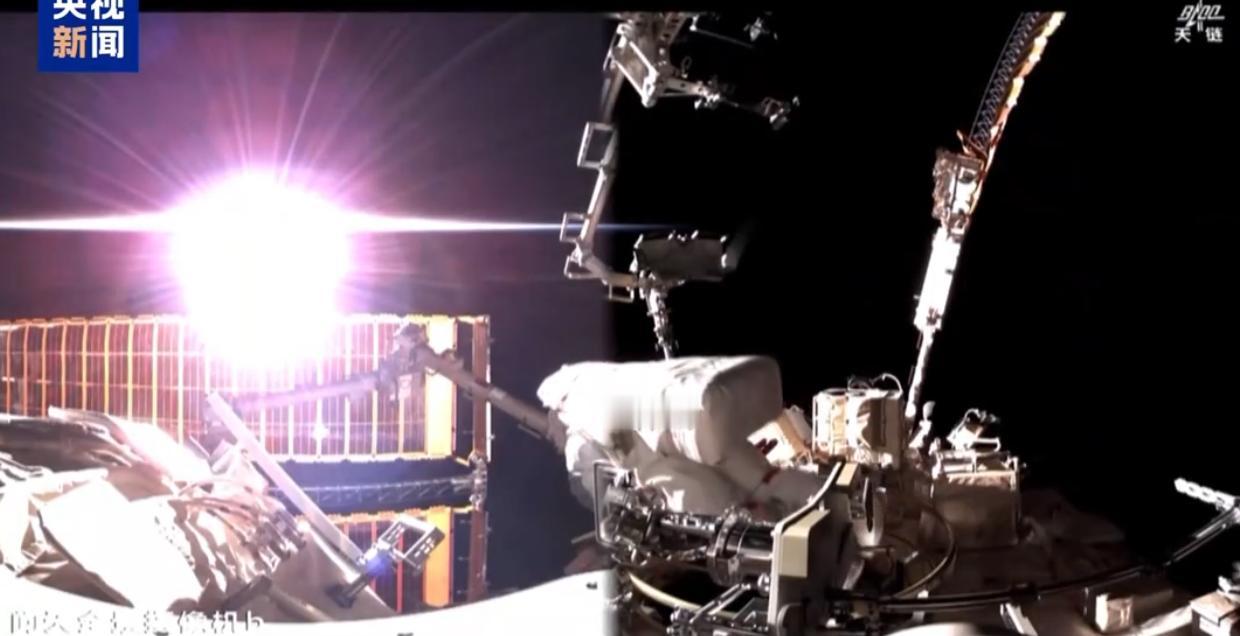

看了神舟二十一号乘组航天员出舱的视频,发现有这么几个重点!12月9日10时28分,问天舱舱门开启,张陆身着红饰带新舱外服率先步入太空,“出舱舱门已打开”的报告,让屏幕前无数人热血沸腾,随后8个多小时里,这位“太空老司机”与伙伴协同作业,在400公里高空完成精准任务,又给中国航天交上了份超亮眼的答卷。这次任务是太空“急诊+加固”的双重挑战,张陆搭乘机械臂抵达神舟二十号,为受损舷窗拍摄高清“体检照”,地面指挥让多拍几张,他干脆利落地回了句“明白,我多角度拍”。这些照片可是关键线索,能帮工程师判断太空碎片的“破坏力度”。没过多久,32岁的武飞穿着蓝丝带舱外服追了出来,这位最年轻出舱航天员一点都不怯场,与张陆配合默契,为空间站电缆安装“防护盾”,把裸露的管线护得严严实实。更值得在意的是,新舱外服D、E款首次亮相,不仅穿得舒服、操作顺手,还能重复使用20次,性价比直接拉满。面对双飞船停靠的“空间拥堵”难题,地面团队提前用数字仿真反复“彩排”,为机械臂规划出最优路线,完美避开障碍,舱内张洪章稳稳当“后援”,地面团队实时在打配合,每一步都刚刚好,18时45分舱门顺利关闭,这场太空任务圆满落幕。从张陆的再度出征到武飞的青春首秀,中国航天员的“接力棒”传得超稳,他们的每一步太空足迹,都践行着航天精神。当红蓝饰带在地球蔚蓝背景下闪耀,那不仅是航天员的身影,更是中国向着星辰大海稳步前行的坚定姿态。从神舟五号到二十一号,航天人换了一茬又一茬,但敢闯敢拼的劲儿始终没变,他们把“不可能”变成“没问题”,这份热血与担当,既让我们满心自豪,更激励着每个人在自己的赛道上踏实向前。以上是小编个人看法,如果您也认同,麻烦点赞支持!有更好的见解也欢迎在评论区留言,方便大家一同探讨。

个股异动|太力科技盘中一度涨超9%持续研发改进航天员在轨驻留保障技术

消息面上,太力科技在互动易表示,公司持续研发改进航天员在轨驻留保障的技术和产品,服务于航天员太空工作和生活,解决了复杂太空环境中包括残留食品、废旧衣物、医疗用品、个人卫生用品、排泄物的封存和处理等多种问题,相关...

美国航天局有多灭绝人性?NASA早预判此次航天任务必出事故,却任由7名航天员活活气化惨死,尸骨无存

十七年后的2003年,又是7名航天员在返回途中被高温气流吞 噬,连完整残骸都难以寻觅。更令人脊背发凉的是,第二次灾难发生前,NASA高层早已预判到返回时的解体风险,却选择用沉默为7名航天员铺就了通往死亡的道路。这个总耗资...

为什么最近全世界其他国家都不再提起中国的空间站了?因为他们不敢再提,跟国际空间站

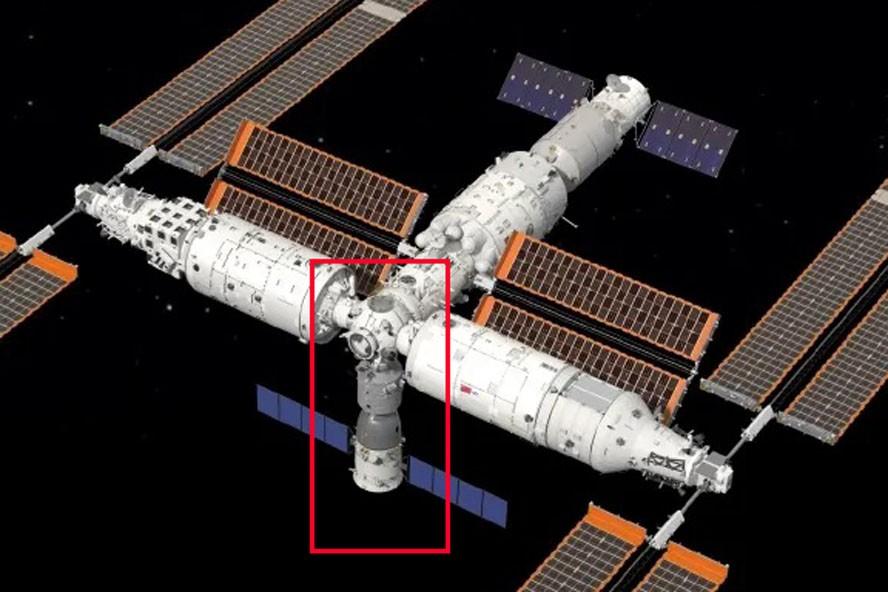

为什么最近全世界其他国家都不再提起中国的空间站了?因为他们不敢再提,跟国际空间站差距太大!神舟二十一号航天员刚刚完成出舱活动,问天舱碎片防护装置顺利安装,空间站运行稳如磐石。这次出舱还创下了一个特殊纪录,航天员武飞成为我国执行出舱任务最年轻的航天员,而指令长张陆则是时隔两年半再度漫步太空。鲜为人知的是,此次任务还带着一个应急处置的背景——11月初,神舟二十号飞船返回舱舷窗曾疑似遭空间微小碎片撞击出现细微裂纹,原定返航计划被迫推迟。面对这一突发状况,中国载人航天工程团队迅速启动预案,不仅让神舟二十号乘组改乘神舟二十一号飞船安全返回,还在16天内完成了神舟二十二号飞船的应急发射准备。如今的中国空间站,已形成天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱“三舱合一”加定期乘组轮换的稳定格局,航天员长期驻留早已成为常态。过去三年间,空间站累计支持7个乘组在轨工作生活,2025年还按计划推进了两次载人飞行和一次货运补给任务。从神舟飞船6.5小时自主快速对接的超高精度,到环控生保系统的革命性突破,中国空间站的核心技术已跻身全球顶级行列。空间站推进系统已应用国内首款磁阳极霍尔推力器,这款设备不仅实现了小型化轻量化,还能适配氙气和氪气两种工质,相比传统推进器每年可节省约2亿美元燃料成本,其更宽的工况调节能力也大幅提升了轨道维持的灵活性。舱内所有物品都贴有专属二维码,航天员只需通过平板电脑就能快速定位所需物资,这种精细化管理让空间站内部始终保持整洁有序,被不少航天爱好者形容为“太空私人别墅”。而对比之下,超期服役的国际空间站因多国拼接、设备老旧,内部管线繁杂、空间利用率低,更像一个“太空群租房”。在国际合作层面,2019年首次征集就吸引27国42个项目申请,最终筛选出的17国9项实验已进入实质运行阶段,瑞士的宇宙辐射探测、意大利的生物医学研究、波兰的微重力材料实验都在稳步推进。货运与维护体系的高效保障,是空间站稳定运营的重要支撑,天舟货运飞船的常态化送货已形成成熟链路,而新一代“轻舟”货运飞船的研发则为未来补给提供了新方案。这款专为中国空间站打造的“太空快递员”已完成多项关键技术验证,计划2026年实现首飞。轻舟飞船采用一体化单舱设计,重量仅5吨却拥有27立方米货物舱空间,四层货架的40个标准货格可灵活适配各类物资。它还搭载了智能货物管理系统,支持语音交互取货,更配备了最大容积300升的模块化“太空冰箱”,能实现精准温控的冷链运输。针对日益严峻的太空碎片威胁,中国空间站已构建起完善的防护体系。除了此次出舱安装的碎片防护装置,空间站关键系统均设有冗余备份,至今未发生过重大故障,整体应急处置能力和运营可靠性都处于国际先进水平。将中国空间站与国际空间站对比,两者的代际差距和运行状态差异愈发明显。国际空间站1998年开始在轨组装,核心技术源于上世纪90年代,虽经多次升级却难破先天局限。更严峻的是,国际空间站早已超期服役,2024年就发生过三次舱压波动、两次太阳能板故障,2025年NASA更是多次发出老化预警,舱体密封性能下降、电力系统故障频发等问题让其安全风险持续攀升。尽管其退役时间已延至2030年,但后续接力的商业空间站尚未形成规模,届时全球或将面临大型在轨空间站的空窗期。反观中国空间站,不仅所有核心部件100%国产化、系统标准统一,还具备极强的扩展能力。国际空间站累计投入已超1500亿美元,如今每年维护成本仍高达30-40亿美元,且故障维修成本还在持续攀升。而中国空间站通过自主研发和精益管理,不仅建设成本更低,单位实验成本仅为国际空间站的三分之一,其模块化设计也大幅降低了后期维护难度。值得注意的是,中国空间站轨道高度设定在390-400公里,略低于国际空间站,这并非技术局限,而是结合发射效率和任务需求的优化选择。尽管其100吨的总质量仅为国际空间站的四分之一,但科学产出效率、空间利用率和系统可靠性已全面对标世界一流,尤其是实验柜承载比达到国际空间站两倍以上,让科研资源分配更高效。中国空间站的发展逻辑,始终是“以实际产出和运行效率为核心”,而非靠轰动效应博取关注。从集中建设到稳定运营,再到持续扩展和开放合作,每一步都走得扎实稳健。当国际空间站在老化问题中艰难维持时,中国空间站正进入“黄金运营期”,并已成为全球唯一具备长期载人运营能力的大型空间站。参考信源:神21乘组完成第一次出舱活动;中国空间站安装了碎片防护装置,对神20受损舷窗进行防护处置上游新闻2025-12-09

中国航天员再度漫步太空:神舟二十一号乘组完成首次出舱活动

航天员张陆与武飞在太空环境中密切协同,安全高效地完成了多项既定任务,标志着中国空间站阶段常态化出舱活动能力得到进一步巩固。出舱活动历时约8小时。在北京时间18时45分,随着航天员张陆、武飞安全返回问天实验舱,任务...

“神21”航天员乘组圆满完成第一次出舱活动

指令长张陆时隔两年半再度漫步太空,航天员武飞成为我国目前执行出舱任务的最年轻航天员。按计划,神舟二十一号载人飞行任务期间还将实施人员和应用载荷出舱活动,开展科学实验与技术试验,并视情由航天员乘组对神舟二十号飞船...

武飞成太空出舱最年轻中国航天员

据新华社北京12月9日电(刘艺占康)神舟二十一号航天员乘组9日完成首次出舱活动,32岁的武飞成为我国目前执行空间站出舱任务最年轻的航天员。当日下午,记者从北京航天飞行控制中心大厅屏幕看到,航天员武飞身着新上行的最新...

捷报!神舟二十一号航天员完成首次出舱8小时太空漫步创下多项高光🚀中国

捷报!神舟二十一号航天员完成首次出舱8小时太空漫步创下多项高光🚀中国航天再传重磅捷报!12月9日,神舟二十一号航天员乘组圆满完成了首次出舱活动,一场时长约8小时的“太空漫步”,不仅刷爆全网,更让无数国人感受到了中国航天的硬核实力,每一个画面都足以让人热血沸腾!这场意义非凡的出舱任务,藏着多个值得铭记的高光时刻:-最年轻“太空行者”诞生:32岁的航天员武飞,成为我国执行出舱任务的最年轻航天员,这一纪录不仅见证了中国航天新生代力量的崛起,更彰显了航天人才梯队建设的雄厚底蕴。-新一代“飞天”战袍首秀:张陆、武飞身着新批次第二代“飞天”舱外航天服(D、E号)亮相太空,新装备的完美首秀,标志着我国太空生命保障能力实现又一次进阶,为航天员的太空作业筑牢了安全防线。-关键任务高效落地:乘组顺利完成神舟二十号飞船返回舱舷窗巡检、空间碎片防护装置安装等核心任务,为空间站的长期稳定运行加上了一道坚实的“安全锁”,守护着我们的“太空家园”。从神舟五号实现载人航天零的突破,到神舟二十一号完成常态化出舱巡天,中国航天人始终步履不停,正一步步将曾经的科幻想象照进现实。💬你是否也被这场8小时的太空任务震撼到了?对于中国航天的飞速发展,你有怎样的感慨?欢迎在评论区留下你的看法,一起为航天英雄们点赞!

神舟二十一号乘组航天员首次出舱活动中,张陆和武飞穿着的舱外航天服编号为D/E,

神舟二十一号乘组航天员首次出舱活动中,张陆和武飞穿着的舱外航天服编号为D/E,这两套舱外航天服均为首次使用。

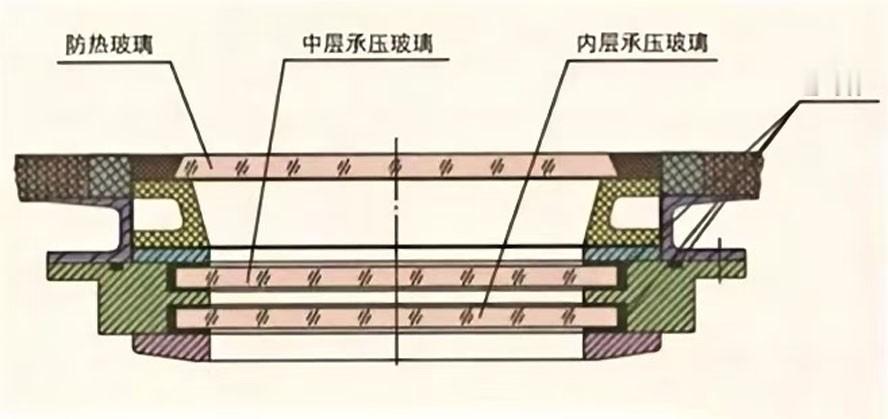

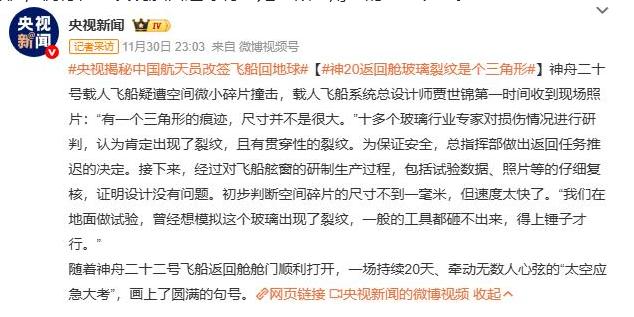

神舟20飞船的受损程度,比外界预想的还要严重,三角形裂纹成“致命伤”,万幸中国航

神舟20飞船的受损程度,比外界预想的还要严重,三角形裂纹成“致命伤”,万幸中国航天没有掉以轻心——接下来它将带伤返回地球,无论成败都会成为里程碑事件。谁能想到,神舟二十号返回前最后一段旅程,竟被一颗只有一毫米的太空碎片击中,速度高达每秒七公里,这一下砸在舷窗最外层玻璃上,直接留下一个明显的三角形裂纹,危险到什么程度,懂行的人都知道,这速度比子弹快十几倍,飞船再入时表面温度会上千度,外层玻璃一旦在高温下剥落,内层主玻璃被撕裂就是瞬间的事,三名航天员随时可能遇到生死关头。当航天员在舷窗发现裂纹的那一刻,地面指挥系统立刻进入一级应急,所有方案都围绕一点展开,那就是先保住人,中国航天从来把“航天员安全”摆在最核心的位置,绝不做任何冒险选择。为了判断裂纹的真实风险,科研团队争分夺秒,在高温激波风洞里模拟极端再入环境,实验结果非常明确,裂纹在高温高压下极易扩展,一旦载人返回,很可能造成座舱失压或结构破坏,这意味着神舟二十号已经不适合执行载人返航任务。决定很快被敲定,三名航天员不坐这艘受损飞船回家,继续留在空间站,由神舟二十一号提前承担接回任务,这样的处理看似果断,其实背后是无数次推演与经验积累的底气。真正让人惊叹的是,神舟二十号并没有“受伤退役”,而是被重新配置为一艘无人返回平台,在地面指令下完成重置,继续执行太空物资回收任务,航天服、材料科学样品、生命科学数据都被装进舱内,一起带回地球,这些物资的科研价值远比它们本身重要,哪怕飞船最终再入中损毁,数据和教训已经被完整积累下来。这次意外,也让外界看到中国航天体系的成熟,不仅敢于在关键时刻“暂停”,更能在突发情况下迅速切换任务模式,从载人返回改成无人回收,从传统用途变成在轨平台,每一步都有条不紊,这不是临时灵感,而是系统能力的体现。事实上,一毫米碎片在太空中真的不是“小事”,目前轨道上这种尺寸的碎片超过上亿个,它们以极高速度移动,真正属于“随机杀伤性武器”,任何航天器都可能成为受害者,这次神舟二十号的遭遇,也提醒全球航天界必须重视太空环境治理,否则未来人类深空计划都会受到影响。如今,三名航天员已经乘坐神舟二十一号安全返回,神舟二十号也完成了自己的最后任务,这场持续数月的太空应急,从风险识别、方案验证、指挥调度到任务重构,每一步都可写进教材,它不仅守住了航天员的生命安全,也让中国航天真正迈向“应急能力成熟化”的新阶段。探索太空从来都不只是勇气竞赛,更是智慧和体系的比拼,而这一次,中国航天用实际行动证明了自己面对未知的沉着、实力与底气。如果你对太空碎片是否会成为最大障碍有什么看法,或者对这次应急处置有什么想说的?

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是“没消息”了,而是从“大张旗鼓搞建设”变成了“踏踏实实搞运营”。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持!2021年4月,中国空间站的天和核心舱成功发射入轨,拉开了空间站在轨建造的大幕。紧接着,一系列关键技术验证和舱段发射任务紧锣密鼓地展开。到了2022年底,随着梦天实验舱成功对接转位,中国空间站“T”字基本构型正式在太空成型。算下来,从核心舱上天到整体结构搭建完成,咱们只用了两年左右的时间。这个速度在人类航天史上绝对值得记上一笔。要知道,国际空间站从1998年第一个舱段升空,到2011年基本建成,前后花了十多年时间。而且它是由美国、俄罗斯、欧洲、日本、加拿大等十多个国家和地区共同参与,累计投入超过一千五百亿美元才搞出来的“巨无霸”。单纯比规模、比历史投资,咱们的空间站确实和国际空间站有差距,毕竟后者是几十个国家攒了二十多年家底堆出来的产物。但问题是,比较的意义在哪里?航天事业从来不是“比大小”的游戏,关键是看它能干什么、干成了什么。更值得关注的是时间窗口。美国已经正式宣布,现有的国际空间站计划在2030年左右退役,到时候它会受控坠入南太平洋的“航天器坟场”。这意味着什么?意味着从2030年开始,在相当长一段时间内,地球轨道上可能长期运行、可供大规模开展科学实验的载人空间站,很可能就只剩下中国空间站了。这个前景,国际航天界看得清清楚楚。欧洲航天局(ESA)早就多次表达过与中国在载人航天领域合作的意愿,一批来自欧洲的航天员甚至已经学了好几年中文,为将来可能进驻中国空间站做准备。瑞士、波兰、德国、意大利等国的科学实验项目,也已经通过遴选,将在中国空间站上实施。为什么?因为科学家们需要的是一个稳定、可靠、长期的微重力实验平台,他们的研究等不起“空窗期”。中国空间站的设计寿命在10年以上,通过维护和升级还可能进一步延长,它恰恰能提供这种持续性。所以,那种“没人提”的论调根本站不住脚。不是不提,是关注点变了。以前大家追着看的是发射、对接、航天员出舱这些充满视觉冲击力的“大动作”。现在,中国空间站进入了常态化运营阶段。神舟飞船定期往返,像公交车一样接送航天员乘组轮换;天舟货运飞船定时补给,好比是太空版的“快递小哥”。航天员们常驻在站内,工作生活节奏井然有序。他们的任务重心,已经从搭“房子”,转到了在“房子”里搞生产、做研究。那他们具体在研究什么呢?这些才是真正体现空间站价值的部分,只不过这些科研成果的专业性较强,不像发射直播那样容易“出圈”。目前,中国空间站里的科学实验涵盖了很多前沿领域。比如微重力材料科学,在太空几乎没有对流和沉降的环境里,可以制备出地面无法合成的高纯度、特殊结构的材料,这对半导体、新型合金等行业可能有革命性影响。再比如空间燃烧学,研究火焰在微重力下的传播和行为,不仅能深化基础科学认知,还对改进航天器防火安全至关重要。还有空间生命科学和生物技术,在太空辐射和微重力环境下,研究细胞、蛋白质、植物的变化,为未来长期深空探测、甚至太空农业打下基础。航天员们还会进行人体生理学实验,持续监测长期太空生活对人体的影响,这些数据对于保障航天员健康、谋划未来的月球或火星基地都无比珍贵。除此之外,中国空间站并非停滞不前,它还在规划升级扩展。未来可能增加新的舱段,或者与其他航天器共轨飞行,形成更强大的空间研究综合体。这种“建好即用、边用边升”的思路,更灵活,也更符合可持续发展的理念。相比之下,国际空间站固然庞大,但很多设备已经老化,维护成本高昂,升级改造的余地相对有限。说到这里,事情就很明白了。中国空间站的“声音”变小,是一种从“前台亮相”转入“后台深耕”的自然状态。航天工程有其自身的规律和节奏,不可能永远处于聚光灯下的高光时刻。真正的实力,往往体现在那些不被广泛报道的、日复一日的稳定运行和科研产出中。这就像一艘巨轮,下水仪式万人空巷,但当它开始远航,承载货物与乘客,平稳地穿梭于各大港口之间时,它本身就不再是新闻,它运载的财富和连接的世界才是价值所在。信息来源:中国载人航天工程发展日新月异,引起国际舆论广泛关注——央视网

太空小鼠两周“超长加班”吃的啥?航天员的豆浆给了它们

神二十返回“改签”,当时中国空间站的食品够吃吗?航天员系统副总设计师吴大蔚介绍,中国...不过,4只实验小鼠经历了两周“超长加班”,“后来启用了航天员的食品和水,把航天员的豆浆也喂给了它们。小老鼠回来时是非常健康的。