11月中旬,商务部、工信部、公安部与海关总署联合发布新规,要求0公里二手车在出口前必须由车辆企业出具《售后维修服务确认书》,确认出口目的地能够提供基本的售后保障,否则商务主管部门将不会发放出口许可。新规会从2026年1月起正式实施,并给予行业半年的过渡期。换句话说,中国并没有禁止0公里二手车出口,但未来想要继续走这条“特殊通道”,必须先补齐长期缺失的售后与责任链条。

0公里二手车之所以迅速成长,是因为它恰好满足了两个需求:车企需要去库存,而海外消费者想以更低价格买到“几乎全新”的中国汽车。过去几年,出口数量从2021年的1.5万辆暴涨到2024年预计的43.6万辆,2025年更有可能突破50万。它已经不是一个边角生意,而是足以影响外贸与产业形象的业务。然而,正是这股扩张速度太快,让外界对其风险逐渐产生疑虑。

在国内,0公里二手车被视为量产体系溢出的产物,是车企冲销量、完成KPI的副产品。车辆通常在经销商端完成上牌,但并未真正交付使用,只是为了让账面数字更好看。之后,这些“指标车”被压入出口渠道,以一种近乎“钱货两清”的方式卖到海外市场。由于缺乏厂家背书或正式保修体系,许多海外买家在购买时无法获得透明的售后信息,车辆出了问题,只能自行解决。

这种情况在国际市场引发了明显的不安。许多国家并不反对中国汽车入场,不过当“大量看似新车、却被贴上‘二手’标签”的车辆涌入时,本地产业会感到压力。对于车价敏感的发展中国家而言,本地经销商、整车代理及零部件产业链往往难与这类“半价新车”竞争,一旦市场结构被压缩,政府自然会采取防御性措施以维持产业平衡。

除了价格干扰之外,最让海外监管者感到风险的部分,其实是售后空白。0公里二手车未必完全符合当地的安全或排放标准,也未必有充足的零件供应。如果车辆进入市场后大规模出现维修问题,最终需要承担后果的几乎从来不是出口商,而是当地消费者与监管机构。这种“不完整的商品责任链”,让许多国家认为0公里二手车存在监管漏洞。

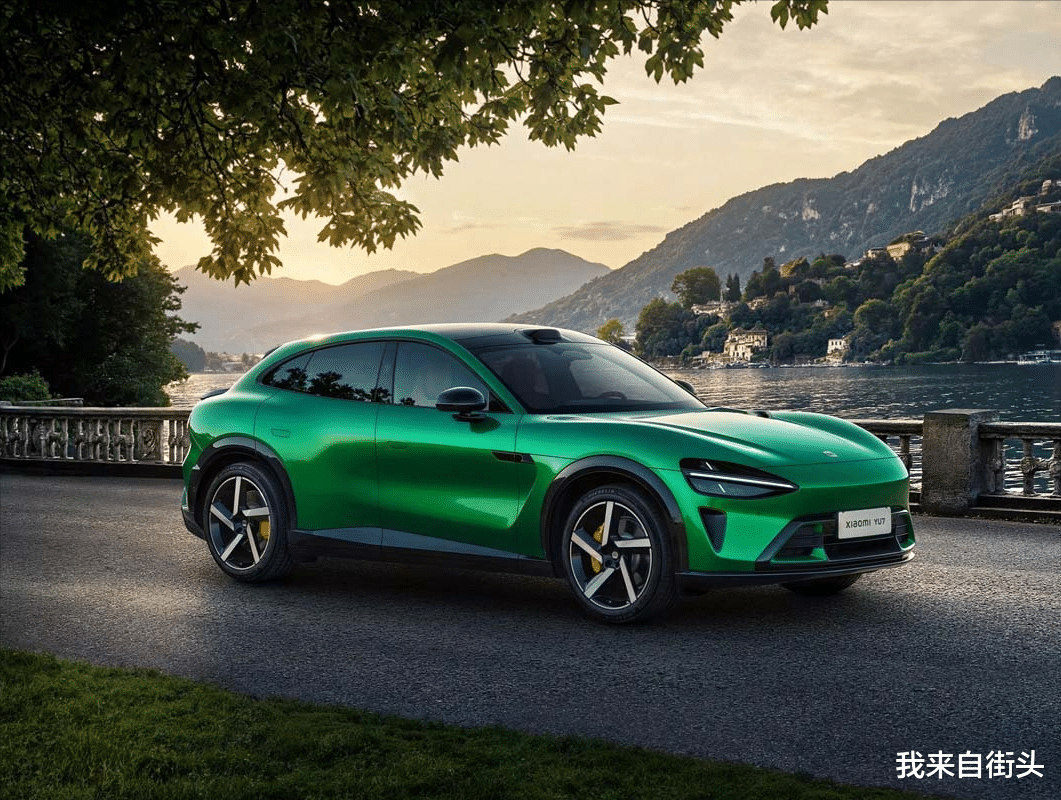

此外,中国车企在全球品牌力正在上升,0公里二手车若持续以“库存消化品”的形式大量流出,也可能损害中国汽车在海外建立的品质形象。对于正准备认真深耕海外市场的中国车厂来说,这种短期冲量方式未必是良性循环。

从这个角度来看,中国政府的态度并非“封杀”,而是希望把这条灰色产业链改造成一个能长期存在、可追责、可监管的出口模式。毕竟,中国汽车出口已成为国际贸易的重要板块,而品牌全球化需要更长期、更稳健的机制来支撑。新规的核心并不是阻止市场交易,而是要求出口企业必须对售后、服务与产品责任负责,避免“买卖结束、责任消失”的情况继续扩大。

随着监管逐渐强化,0公里二手车未来仍会存在,但它将从一条“模糊快速通道”,转向更标准化、更透明的商业模式。对于行业而言,这是一次转型;对于海外市场,这是修复信心的必要步骤;对于中国汽车品牌来说,这更像是一道必须完成的品牌成长课题。