一件令人心惊的研究结果摆在了桌面上。哈佛大学对500名胃癌死者进行了解剖分析,发现一个共同点:这些人,身上竟然都有类似的7个特征。不是基因突变,不是罕见病,而是许多我们每天都可能接触的生活习惯和身体信号。这个发现,让不少人出了一身冷汗。

胃癌不是瞬间降临的“杀手”,它像一只躲在暗处的狼,等你掉以轻心时才扑上来。但问题来了:这些特征到底是什么?我们身上有吗?又该如何预防?答案,并不像表面看上去那么简单。

胃癌的“种子”,往往在几十年前就已经埋下。在那些被确诊的患者中,不少人在年轻时就已经出现了某些“苗头”。常年的胃胀、反酸、饭后疲乏无力、排便异常……这些信号也许我们早已习以为常,但在解剖台上,它们变得格外刺眼。

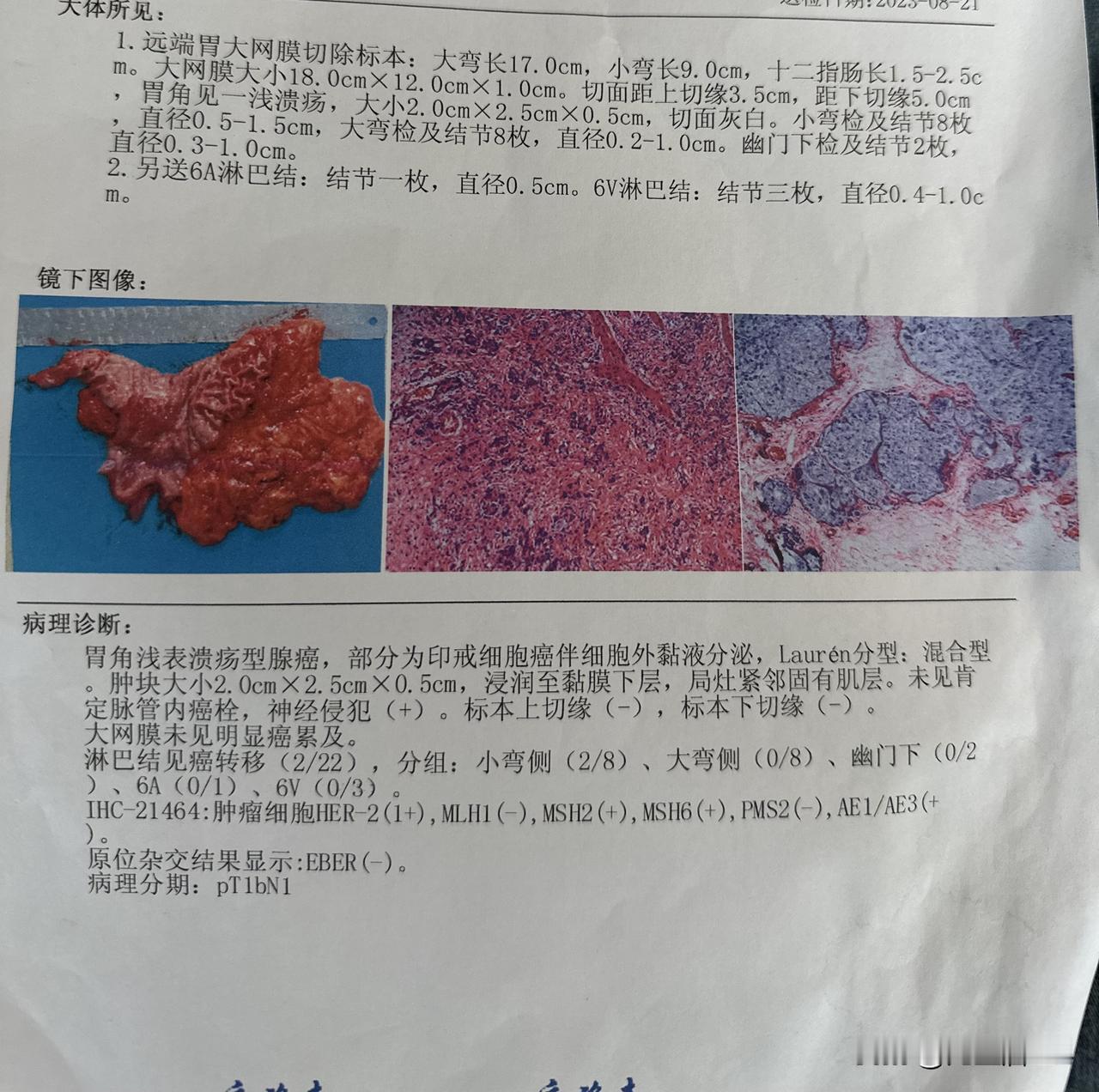

在这500名死者的胃部组织中,高频出现的是一种叫“肠化生”的病理改变。

这是一种胃黏膜反复受刺激后自我保护性的转化过程,但长期存在,反而变成了癌变的温床。研究人员发现,超过八成的死者都曾出现过这类病变,却在早期被忽视了。

其中一位中年男性的案例引起了关注。他年轻时在一家工厂工作,三餐不定,经常吃泡面、腌菜、剩饭。三十岁后开始频繁反酸、腹痛,但一直靠胃药硬扛。四十五岁查出胃癌时,已是晚期。他的胃壁上,布满了溃疡和癌变组织,胃体几乎被侵蚀殆尽。

这个故事不是个例。在那500个被解剖的胃体中,90%以上都存在明显的炎症、糜烂、甚至溃疡性结构改变。而这些病灶,很多都和饮食、作息、情绪密切相关。

第一个高频特征是:长年高盐饮食。泡菜、咸鱼、腌肉、酱油拌饭,是不少人餐桌上的“标配”。但盐分过高,会破坏胃黏膜的保护层,使胃更加容易被胃酸侵蚀。长期下去,就为癌变创造了条件。

第二个特征是:幽门螺杆菌感染。这是一种在胃里“安家”的细菌,如果不清除,它会不断刺激胃壁,引发慢性炎症,甚至导致胃黏膜萎缩。有数据指出,约70%的胃癌患者曾感染该菌。

第三个特征是:反复胃病但从不检查。

不少人胃疼就吃点止痛药,反酸就买点胃舒平,症状缓解了就不管。但胃癌并不是一天形成的,而是胃炎—萎缩—肠化生—异型增生—癌变的逐级演化过程。

第四个特征是:爱吃烫食与烟熏食物。火锅、烧烤、炖汤端上桌就入口,不仅烫伤口腔,胃也跟着“受难”。烫食会反复刺激胃黏膜,使其“应激性”增生。而烟熏食物中常含有致癌物亚硝胺类物质,这是胃癌的“元凶”之一。

第五个特征是:情绪压抑、压力大。很多人不理解情绪和胃癌有什么关系。

长期焦虑、恐惧、抑郁,会导致胃酸分泌紊乱、胃黏膜血流减少,影响修复能力。胃部长期处于“高压”环境,容易出问题。

第六个特征是:长期熬夜、不规律饮食。夜班、通宵、晚睡,打乱了胃的“作息”。胃液分泌紊乱,消化节律混乱,慢性胃炎就容易反复发作。而长期炎症,是胃癌的前奏。

第七个特征是:有胃癌家族史却不重视。有遗传倾向的人,本就风险更高。如果再叠加不良生活习惯,等于给胃癌“开绿灯”。很多人明知家中有病史,却不做胃镜、不体检,也不注意饮食,结果错失了预防的机会。

这七个特征,你身上有几个?这并不是恐吓,而是一个医学事实的提醒。胃癌的发生,绝非偶然,而是长期积累的结果。

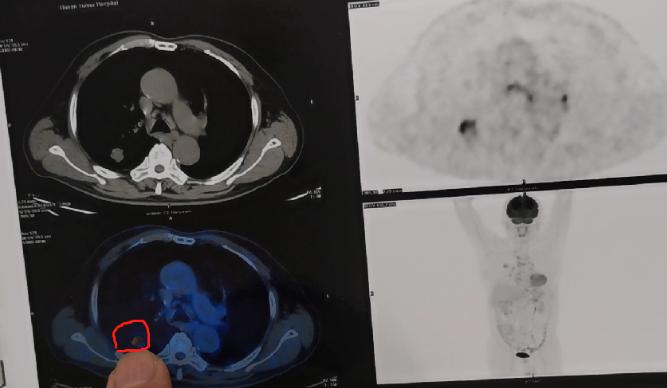

除了这些特征,研究还发现,这些患者在确诊前普遍存在一个共性:症状轻微,却持续存在。比如饭后饱胀、食欲下降、体重减轻、黑便等。这些信号看似普通,但正是胃在“求救”。

问题是,为什么这么多人忽视了这些信号?一方面,胃癌早期的确很“沉默”,症状不典型;另一方面,人们对胃镜的畏惧心理太重。很多人认为“太痛苦”“太麻烦”,结果错过了最佳发现时机。

胃癌并不是无法预防,但它需要时间和意识。这个“意识”,并不是人人都有。很多人觉得自己年轻、身体好,不可能得癌症。

可在那500个胃癌死者中,有不少是四十岁不到的人群,他们的共同点只有一个:忽视了胃的信号。

防胃癌,不是等到胃疼了才开始,而是从你改变生活方式的那一天起。比如少吃腌制食品、定期检查幽门螺杆菌、规律作息、不要暴饮暴食、适度运动、保持情绪稳定。这些看似简单的改变,才是真正的“防癌盾牌”。

胃癌的可怕不在于它本身,而在于我们对它缺乏了解与警惕。你以为只是胃不舒服,其实可能是胃已经走到了危险的边缘。对自己负责,不止是看病时出钱,更是平时如何生活。

生活不是单选题,健康也不是赌运气。你今天对胃的每一分善待,都会在未来某一天回报你。那位中年工人如果早点重视,请胃镜、戒掉腌制食品,也许结局会完全不同。

最应该做的,不是等,而是动。不是拖延,而是改变。不是怕胃镜,而是怕结果晚了一步。胃癌这件事,不是某个人的噩梦,而可能是千万人正在走向的路。区别只在于谁先“醒来”。

参考文献:[1]丁小伟,李娜,张建国,等.胃癌发生的危险因素分析研究[J].中国肿瘤临床与康复,2023,30(04):412-416.[2]王红,赵俊文,刘海涛.幽门螺杆菌感染与胃癌关系研究进展[J].中华消化杂志,2024,44(08):513-517.[3]吴婷婷,陈志刚,刘晶.高盐饮食对胃癌发生机制的影响研究[J].中华预防医学杂志,2025,59(06):726-730.

声明:本文为健康知识科普,结合权威资料和个人观点撰写,部分情节为方便表达和阅读理解进行了适当虚构与润色,内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。