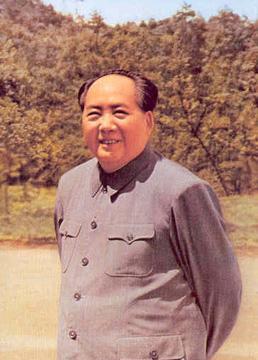

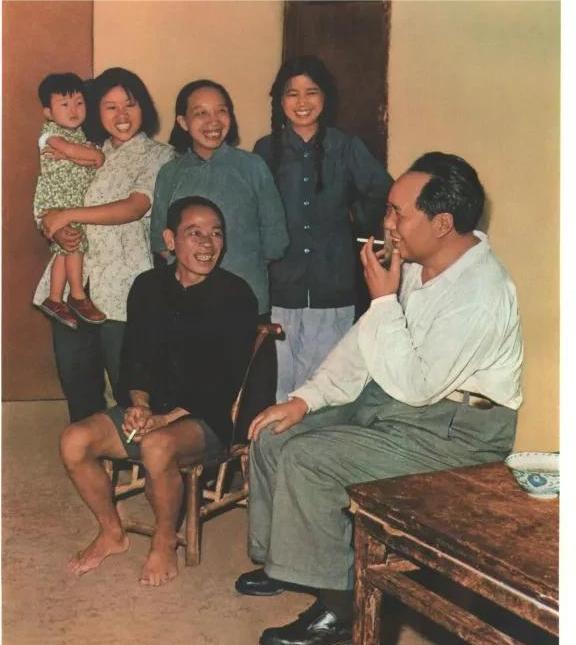

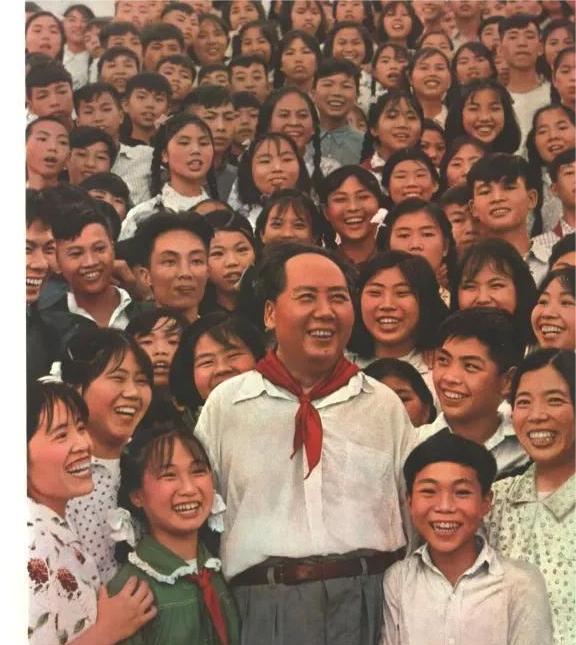

杨尚昆晚年说:“在那个特殊的时期,我也吃了很多苦头。但我从没动摇过相信毛主席的心,对于评价毛主席的问题,决不能感情用事、意气用事。我们只能从整个党和国家的根本利害、从人民的根本利害出发,从怎样做才有利于我们的子孙后代、有利于社会主义革命事业出发来考虑问题。别人也都当过头、掌过舵,但都不行。只有毛主席,把我们这些人拢起来,干成了建立新中国并开始建设社会主义这件大事情。” 在评价毛主席这一重大问题上,杨尚昆展现出了一位老革命家的深邃洞察力与宽广胸怀。他深知,不能被个人感情所左右,不能意气用事。因为这绝非个人层面的问题,而是关系到党和国家的根本命运,关系到人民的根本利益,更关系到社会主义革命事业的长远发展以及子孙后代的福祉。 回顾历史,在中国革命的漫漫长路上,诸多仁人志士都曾尝试引领国家走向光明,担当起领导革命、掌舵国家前行方向的重任。但残酷的现实证明,他们都未能成功引领中国走出困境。直到毛主席登上历史舞台,凭借其非凡的智慧、坚定的信念与卓越的组织能力,将分散的革命力量汇聚起来,形成了一股强大的洪流。 毛主席带领中国人民历经无数艰难险阻,进行了艰苦卓绝的斗争,最终推翻了压在人民头上的 “三座大山”,建立了新中国,使中国人民从此站了起来,开启了中华民族发展的新纪元。建国之后,在一穷二白的基础上,毛主席又带领全国人民积极探索社会主义建设道路,开展大规模经济建设、社会改造与文化革新,为国家的长远发展奠定了坚实基础。尽管在探索过程中遭遇了一些挫折,但这些挫折无法掩盖毛主席对中国革命和建设事业所作出的不可磨灭的巨大贡献。 毛主席从一个普普通通农民家庭的孩子,一路成长为坚定的马克思主义者、伟大的共产主义战士,成为带领中国人民走向新生的伟大领袖,成为在东方乃至世界都极具影响力的巨人,这背后有着诸多深刻的原因,绝不是靠所谓的偶然因素或者天生就具备这样的能力。就像周恩来同志曾经深刻指出过的那样:“毛主席是在中国的土壤中生长出来的巨大人物”“我们领袖是从人民当中生长出来的,是跟中国人民血肉相联的,是跟中国的大地、中国的社会密切相关的,是从中国近百年来和‘五四’以来的革命运动、多少年革命历史的经验中产生的人民领袖。”当 当然,毛主席之所以能够成为毛主席,除了时代赋予的机遇之外,还与他自身独特的个性以及坚定不移的人生追求有着密不可分的关系。毛主席身上有着诸多令人钦佩的特质,他博学多才,无论是历史、哲学、文学还是军事等领域,都有着深厚的造诣;他幽默风趣,总能在紧张的氛围中用恰到好处的幽默化解尴尬,拉近与他人的距离;他雄辩滔滔,在各种场合都能凭借着清晰的逻辑和有力的言辞阐述自己的观点;他敏锐洞察,能够迅速捕捉到事物发展的关键和趋势;他坚韧不拔,面对重重困难和挫折从不轻易放弃;他朴实无华,始终保持着劳动人民的本色;他沉着冷静,在危急时刻总能保持清醒的头脑,做出正确的决策。正是凭借着这些非凡的才能和独特的个性,毛主席紧紧依靠人民,立足于实践,一步一个脚印地把中国革命引向了胜利,彻底改变了中国的历史命运。 毛主席对理想的自觉主要体现在两个方面。一方面是政治意识的萌动。毛主席所处的时代,是一个内忧外患、风雨飘摇的时代。列强的侵略、封建王朝的腐朽统治,让中国人民生活在水深火热之中。从小目睹了这些苦难,毛主席心中就萌生出了强烈的忧患意识,他立志要救国救民,改变国家和人民的命运。他倔强的性格又赋予了他反抗意识和反抗精神,面对不公平、不合理的现象,他敢于挺身而出,这种政治意识成为他走上革命道路的充分条件。在毛主席的认知里,革命就是一种伟大的理想,是他实现政治觉悟的具体体现。他深知,只有通过革命,才能打破旧的世界,建立一个崭新的、公平正义的社会。 另一方面是对伟大理想的执着追求。毛主席走出韶山冲,这一步标志着他追求理想世界的开始。他满怀着对未来的憧憬和热忱,全身心地投入到学习之中。在湖南第一师范读书时,他就强调“要立一理想,此后一言一行,皆期合此理想”。他有着“自信人生二百年,会当击水三千里”的豪迈气概,正是这种浩大的志向,推动着他“立志出乡关”,踏上了一条上下求索的道路,不断寻找着救国救民的现实途径。他阅读了大量的书籍,接触了各种思想流派,最终找到了马克思主义,认定了社会主义才是拯救中国的正确道路。