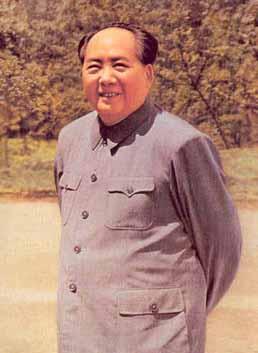

毛主席晚年鲜少露面,离世前破例致信湖南政府:我实在是年老了 “1975年11月的一个深夜,灯光昏黄,毛主席抬起手臂,虚虚地拉住身旁护士的袖口:‘我想回趟韶山,你们帮我安排行不?’”这句带着浓重乡音的低语,在勤务人员心里久久回荡。彼时的他,呼吸已显吃力,却依旧惦记着那片湘潭小山冲的稻香与亲人。 进入七十年代后,毛主席的公开活动骤减,外界只能从新华社简短通稿里捕捉到他偶尔的身影。身体状况的每一次微小波动,都牵动着党和国家的神经。这一年,他考虑再三,破例给湖南省委写信,请他们多照顾九弟毛泽连,“我年事已高,心有余而力不足”——短短十几个字,没有领袖的豪迈,却有兄长的柔情。 很多人好奇,主席为何对这位堂弟如此牵挂。故事得从半个世纪前说起。1913年,毛泽连出生在韶山冲的农家,刚睁眼看世界,二十岁的毛润之已离家去长沙求学。年幼的泽连跟在三哥身后学认字、学唱民谣,还偷偷记下三哥讲的“改天换地”的道理。那时谁也没想到,两人此后会被时代洪流推向截然不同的位置。 1925年春,毛主席带着杨开慧回韶山发动农民运动。深夜,赵恒哲的枪兵摸黑包围村口,12岁的毛泽连在稻田边放哨,突然察觉动静,高举马灯狂咳几声作为暗号。毛主席听到提示迅速转移,逃过一劫。此后泽连左眼在一次雨夜摔伤,久治无果失明,未能再上前线,却始终在家耕田护亲、为地下党递消息。有人笑他“半瞎子当什么革命”,他挠挠后脑勺回一句:“瞎一只眼,还能剩一只盯着反动派呢。” 1949年9月,北京香山的菊香书屋迎来久别重逢。堂弟踏进门槛的那刻,毛主席放下文件快步上前,三兄弟的手紧握,屋里响起“润发九弟”的唤声。一旁的工作人员惊讶地发现,神采奕奕的主席,忽然成了亲切的“毛三哥”。当晚,泽连提出想留京干点活,主席摇头:“共产党给特权,那还叫什么共产党?回韶山,多种粮,粮食就是支前。”说完哈哈一笑,堂弟也笑,露出几颗被乡间烟火熏黑的牙。 毛主席言出必行。1950年起,他每年从稿费里拿出两百块,让秘书捎回老家贴补九弟生活。这点钱不算多,却凝着兄弟情。一次周总理打趣:“主席,您对亲戚的标准够严格。”主席放下茶杯,只回答两个字:“应当。”不得不说,这份克制,在那个亲情与公事易纠缠的年代尤显难得。 1959年夏,66岁的毛主席终于重返阔别三十多年的韶山。乡亲们涌到山道两侧,夹道从村口一直排到滴水桥。主席一边走一边数人头,吩咐工作人员:“烈属、老党员,该招待的都招待。”当天傍晚,他把泽连夫妇接到招待所,挨个询问庄稼收成、孩子读书。临别前,泽连攥着哥哥的手不肯松,半天只说一句:“三哥,等您回家。” 1966年夏天,主席第二次回韶山,低调到只住滴水洞几天就离去,许多乡亲后来才知道他来过。那时国内局势复杂,他更难抽身。回京后病情渐重,医生劝他静养,他却常常掀开被子,指尖在床沿轻敲:“韶山……滴水洞……还去得了吗?” 1976年春,病情明显恶化。一次会议间隙,他让工作人员拿过纸笔,蹒跚写下致湖南省委的信,字迹颤抖:“望关照泽连及家乡亲民,我实在年老了。”短短一行,却像把整个湖南捧在掌心。信送达长沙,省委迅速布置:给韶山公社补齐口粮、修好自来水、安排医生定期巡诊。张平化接电时鼻头一酸:“领袖惦记的,还是家里那点事。” 9月8日深夜,韶山滴水洞管理员廖时禹接到电话,说省领导次日要来查看接待准备。几个小时后,他又接到取消通知,心里隐约不安。凌晨,广播里传来噩耗:毛主席逝世于北京。世人震动,韶山山雨欲来,毛泽连老泪纵横,蹲在堂屋门口喃喃:“三哥,这次真回不来了。” 主席走了,但指示被一条条落实。湖南省在韶山建起医院、扩修公路,泽连一家衣食无忧。1978年春,毛岸青、邵华带着孩子毛新宇回韶山,看望泽连。堂弟抚着小新宇的肩头笑道:“瞧,小家伙虎头虎脑,像你爷爷。”毛岸青没说话,只是紧紧握住堂叔粗糙的双手。 1995年,毛泽连安然离世,享年82岁。走前他叮嘱儿孙:“记住,咱们家受国家太多恩情,别给先辈丢脸。”如今走进韶山冲,毛家老屋静静立在青山环抱间。堂屋墙上,那封“我实在是年老了”的亲笔信静静悬挂,字迹模糊却依旧有力。有人站在门口自言自语:“伟人也是常人,他惦记的从来是血脉,是乡土。”说完,风吹过禾苗,一阵稻香扑面而来。