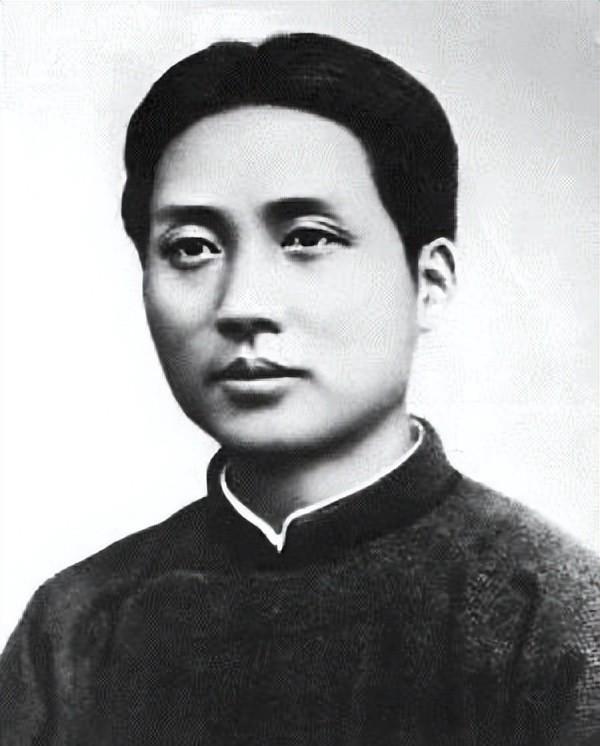

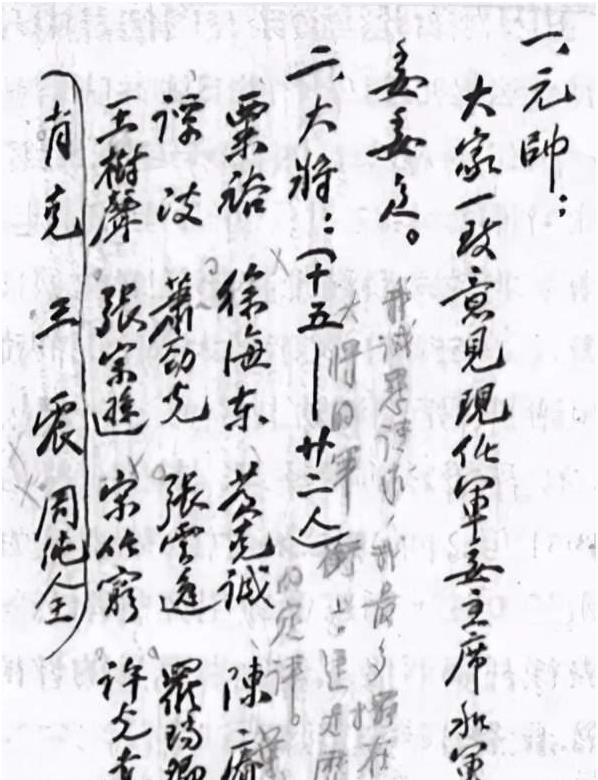

1930年,姚楚忠给杨开慧补上最后一枪,40年后毛主席才得知真相 1970年12月21日深夜,中南海的门廊里传出一句低沉的叹息:“原来识字岭那两枪竟没让她当场离去?”毛主席合上厚厚的卷宗,眼角泛红。 那是一份湖南省公安厅新送来的供词副本,署名姚楚忠。密封袋被拆开的瞬间,他似乎听见旧时长沙的北风又刮过院墙,尘土打着旋儿。 卷宗翻到第三页,笔迹歪斜:1930年11月14日,长沙识字岭,执行人帅宝云,两枪;中午十二点,发现“尚有呼吸”,命我补射——姚楚忠把“补射”两字画了两道重线。 记忆仿佛脱缰而出。那天清晨,警铃、皮靴、锁链声交织,押解队伍拐过南正街。杨开慧只穿着青色薄衫,步伐稳得让看客心里发紧。 行刑官拔枪,两点火光闪过,她倒在枯草上,尘土扬起遮了众人的视线。队伍便散了,谁也没去确认脉搏。 午后,姚楚忠被喊了回去。草丛里,她胸口微微起伏,眼神仍带亮色。 姚楚忠沉默片刻,抬枪,一声闷响,血迹迅速晕开——补枪完成,真相就此被尘封四十年。 要弄明白这枚子弹的来历,还得把时钟拨回到更早。1915年的长沙府中学堂,17岁的杨开慧第一次听父亲杨昌济提到“那个爱争辩的毛同学”。 同是湘乡人,毛泽东常到杨府与杨昌济激辩《天演论》。木窗外,小姑娘背着手偷听,对那位瘦高青年升起崇敬与好奇。 三年后,北京西四胡同银装素裹。毛泽东在北大图书馆做助理员,杨开慧陪父亲租住胡同深处。夜里灯火微暗,青年们围坐炭盆旁谈救国,情愫就在不经意间生根发芽。 1920年冬,两人以《民国日报》背面写下誓言——“革命路上,共担风雨”——婚礼不到半小时,见证人也只有三位同学。杨开慧把那张旧报纸折了又折,塞进衣兜。 婚后,她并未“退居二线”。长沙文化书社的账目、报纸发行、秘密联络,都由她扛着。毛泽东打趣:“一天抄十封信,你不嫌累?”她扬眉笑道:“我信得过算盘,也信得过自己。” 1927年春,大革命受挫,湖南陷入白色恐怖。组织决定切断与井冈山的联系,杨开慧带着三个孩子回板仓。表面种田,暗里串联,她一年发展骨干十八人。 1930年10月,特务余连珊摸到线索。杨开慧深夜焚毁文件,只剩一页没来得及烧——那是写给毛泽东的:“倘若再见,莫怪我瘦。” 被捕后,湖南省主席何健亲自下令劝降。记者探监,她抬头淡淡一句:“革命不是罪,恐惧才是。”求情电报堆满何健办公桌,仍救不回她的自由。 识字岭行刑当日,城里谣言四起,有说要砍头,有说要示众。真正的细节,被姚楚忠的沉默紧紧锁住。 直到1969年,他在华容农场向公安干警低声道出补枪经过。 誊录件层层核实,1970年冬夜送到中南海。毛主席读毕,放下卷宗,对卫士轻声说:“开慧如今不冷了。” 1974年7月,姚楚忠在醴陵被判处死刑并立即执行。执刑那天,天空阴沉如四十四年前的识字岭。有人说,那是子弹的回响;有人说,那是历史的回声。无论如何,它终于把真相送到了应该知道的人手里。