在全球能源转型步入“深水区”的当下,一场关于核能技术的“小型化”竞赛正在悄然改变游戏规则。长期以来,核电站被视为工业时代的巨型图腾——庞大、昂贵且远离城市。然而,随着气候变化与能源安全的双重压力逼近,传统的集中式供能模式正面临挑战。在这个关键节点,代号为“玲龙一号”的中国自主研发小型模块化反应堆(SMR),正以一种更灵活、更普惠的姿态,试图打破核能应用的物理与经济边界。这不仅是技术的迭代,更是一场能源供给逻辑的重构。

01 硬核突围:从“跟跑”到“领跑”的十年跨越

在国际核能竞技场上,标准的制定权往往意味着市场的主导权。“玲龙一号”最引人注目的标签,并非仅仅是其“小巧”的体积,而是其在全球核安全标准体系中的突围。早在2016年,它便成为全球首个通过国际原子能机构(IAEA)通用安全审查的小型堆技术。这一里程碑式的事件,意味着中国并未沿袭西方既有的技术路线,而是拿出了一套被国际权威机构认可的“中国蓝本”。

这项技术的背后,是长达十年的研发长跑与全产业链的协同攻关。与传统核电站依赖进口核心部件不同,“玲龙一号”展现了极高的技术独立性。数据显示,其国产化率已超过90%,拥有340多项专利。这种“一体化”反应堆设计,将蒸汽发生器等关键设备集成在压力容器内部,不仅从物理设计上消除了主管道断裂的风险,更大幅降低了建造难度。这种从设计源头到制造终端的自主可控,为中国在未来的全球核能贸易中赢得了关键的议价权。

02 场景革命:能源不再是“巨人的游戏”

如果说“华龙一号”是支撑国家电网大动脉的“举重冠军”,那么“玲龙一号”则更像是灵活机动的“特种兵”。传统核电站因对地质、水源和安全距离的严苛要求,往往只能部署在沿海偏远地区。而“玲龙一号”的出现,正在发起一场核能应用的“场景革命”。

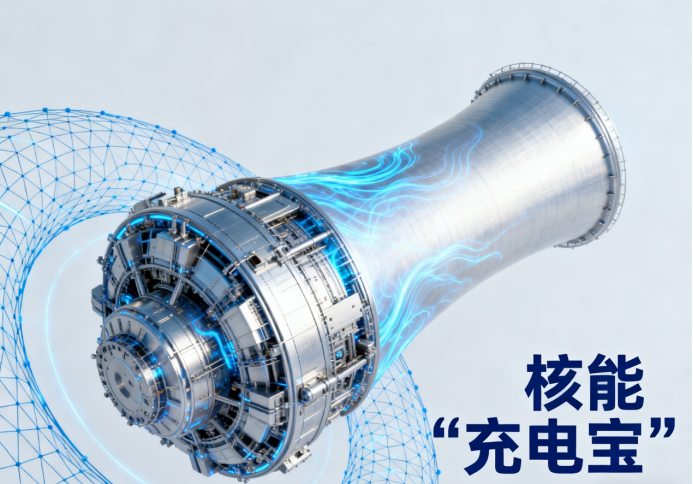

被称为核能“移动充电宝”的它,最大的革新在于“解耦”了核能与单一发电的强绑定关系。由于采用了更高的非能动安全设计,它能够更靠近用户负荷中心部署。这意味着,它不仅能为中型城市供电,还能深入工业园区提供高品质蒸汽,甚至为海岛提供海水淡化服务。这种灵活性彻底改变了能源的配送逻辑:不再是让用户去找能源,而是让能源去适应用户。对于那些电网难以覆盖的偏远地区、高耗能企业以及淡水资源匮乏的海岛,这种“即插即用”式的能源解决方案,提供了一种在大规模火电和不稳定新能源之外的第三种选择。

03 碳中和的“中国方案”:当清洁能源变得触手可及

在碳中和的全球叙事中,如何平衡减排与发展是所有发展中国家面临的难题。“玲龙一号”的战略价值,在于它提供了一种可量化的低碳替代方案。据测算,一台机组每年可减少二氧化碳排放88万吨,相当于种植750万棵树。对于极度依赖燃煤供热的北方城市或依赖柴油发电的发展中国家而言,这不仅仅是一个环保数据,更是一笔可观的经济账。

更为关键的是,作为一种模块化制造的产品,“玲龙一号”具备了工业化批量生产的潜质。这使其能够以更低的门槛进入全球市场,成为中国向世界提供的一种普惠性公共产品。它打破了核能“高不可攀”的刻板印象,让更安全、更清洁的能源变得触手可及。这不仅是中国履行碳中和承诺的具体实践,也为全球能源治理提供了一份兼顾安全与发展的实操样本。

从单纯追求单机容量的“大”,到追求灵活高效的“小”,中国核电技术的进阶之路,折射出的是对未来能源形态的深刻洞察。“玲龙一号”的建设与推广,标志着核能正在从单一的电力生产工具,转化为支撑社会经济发展的综合能源平台。虽然大规模商业化部署仍面临成本控制与公众认知的挑战,但这枚“玲龙”棋子的落定,无疑为全球能源的这盘大棋,开启了关于未来的无限“可能”。