“你肝不好,不能吃辣。”这句话,很多人从小听到大,甚至成了不少家庭的“饮食铁律”。但作为一名常年在临床一线跑的医生,我得坦白说一句:这句话,其实问题不小。

辣椒,真有那么大的“杀伤力”?答案可能会颠覆你对“肝”的认知。肝脏真正怕的,并不是辣,而是你每天不经意中反复做的三件事。而这三件事,远比吃顿麻辣烫要伤肝得多。

话说回来,很多人“谈辣色变”,却对真正的“肝杀手”熟视无睹。今天,我们就撕开这个误区的外衣,看看肝到底怕的是什么。

吃辣真会伤肝?别让“辣”背锅了

在门诊上,我见过太多患者一脸严肃地告诉我:“医生,我已经几个月不碰辣椒了,就怕伤肝。”但问题是,他们每天熬夜、酗酒、乱吃保健品,照样不落下。

这就像一个人穿着雨衣走在艳阳天,却赤脚踩着泥水。辣椒的辣味主要来自辣椒素,这种成分的确刺激性强,但它并不会直接对肝细胞造成损伤。

相反,有研究发现,适量摄入辣椒素可能对肝脏有一定的代谢调节作用,还能促进血液循环,帮助脂肪代谢。

当然,这不是说可以放开肚皮猛吃辣。重口味的油辣、反复炸制的辣椒油、加了大量盐的火锅底料,这些才是真正肝脏的“敌人”。所以说,辣椒本身不是“坏人”,坏的是你怎么吃它。

真正让肝脏崩溃的,是这三样熬夜:肝脏最怕你“白天不懂夜的黑”很多人有个误区,以为肝脏工作是“24小时运转”的,不需要休息。可实际上,肝脏的解毒功能在夜间特别活跃,尤其是晚上11点到凌晨3点,这是它“加班”的时间。

如果你这时候还在刷手机、追剧、打游戏,肝脏就像一个被拖延症上司压榨的小职员,累得喘不过气来。

我曾遇到一个年轻人,工作压力大,连续熬夜两三年,常年靠咖啡续命。体检时发现转氨酶飙升,脂肪肝明显,吓得他立马“断网断夜生活”。肝不是铁打的,它也有“罢工”的时候。

酒精:酒桌上来回碰杯,肝细胞在默默牺牲

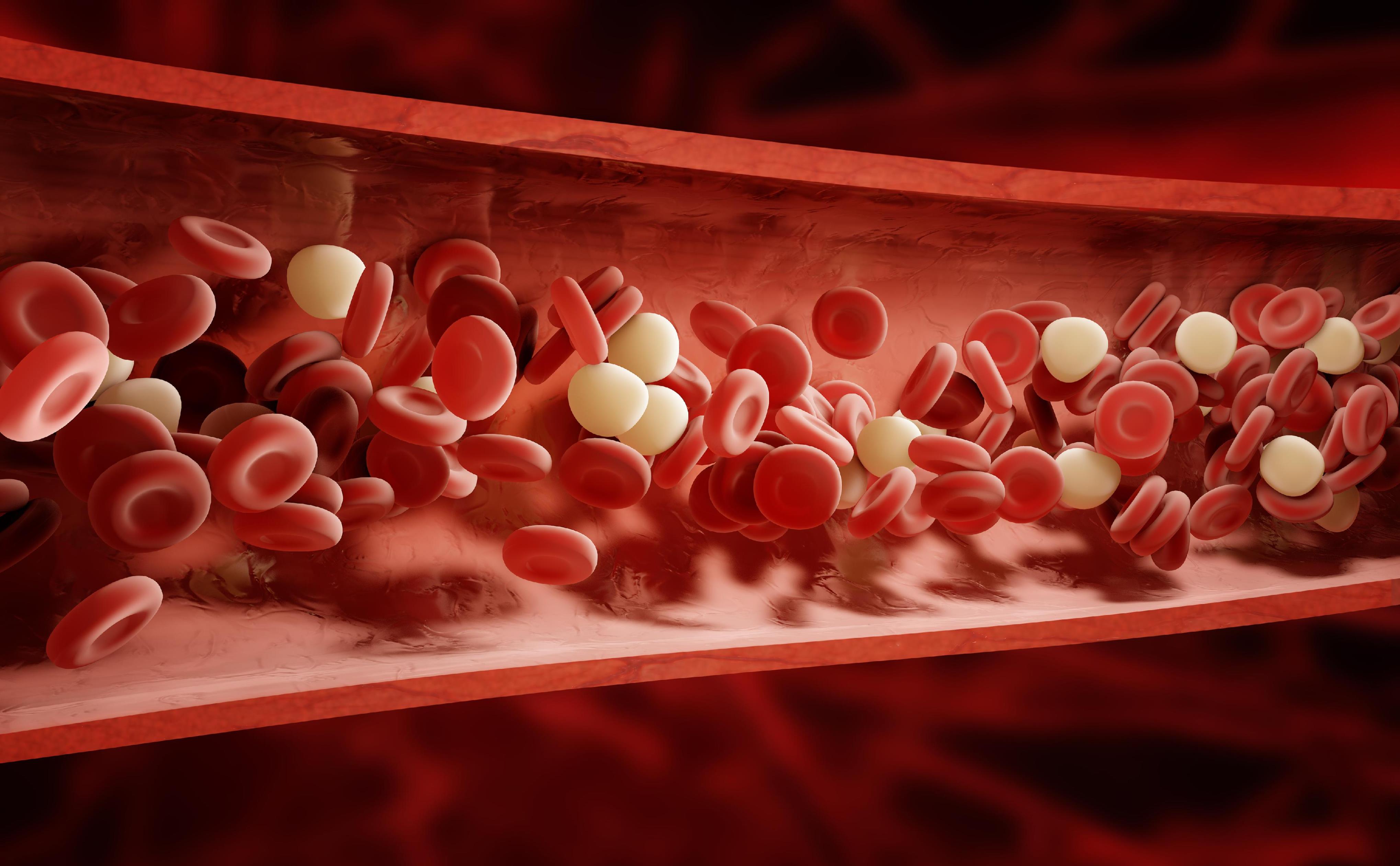

这个就不用多说了。酒精是肝脏代谢的头号负担。每次你喝下的那一口酒,肝细胞都要加班加点地分解乙醇。

长期饮酒,哪怕是“适量”,也会让肝脏慢慢变“油”,再慢慢纤维化,最终走向肝硬化。

更可怕的是,很多人并不知道自己已经酒精性脂肪肝了。等到检查报告出来,才开始后悔。肝脏是个“哑巴器官”,它不喊痛,一喊痛就晚了。

乱吃保健品:肝脏不是“垃圾站”,别拿它当实验室

乱吃保健品:肝脏不是“垃圾站”,别拿它当实验室朋友圈里、短视频上,各种“保肝片”“排毒茶”“清肝丸”满天飞。很多人一看广告词就心动:“天然植物成分、不含激素、排毒养颜……”听着像仙丹,实际上是“毒药”。

说句实话,肝脏是药物代谢的主力军,它负责清除你体内的各种外来物质,包括药物成分。你吃的每一粒保健品,肝都得过一遍“筛查”。

但问题是,很多保健品根本没经过严格审批,成分复杂,质量参差不齐。

临床上因为保健品导致肝损伤的病例不少,最常见的就是所谓的“排毒产品”。你以为它在帮你“清肝”,实际上是在让肝脏“中毒”。

“养肝”这事儿,别靠玄学,靠生活细节很多人想“补肝”“护肝”,但方法全靠道听途说。其实,最好的养肝方式从来不复杂,就是三件事:早睡觉、少喝酒、戒虚补。

饮食上也有讲究。苦瓜、西兰花、南瓜这类富含抗氧化物质的蔬菜,对肝脏有保护作用。适当摄入蛋白质,比如豆制品、鸡蛋、鱼肉,也有助于肝细胞修复。

还有一点必须要说:别盲目节食。很多人为了减肥不吃主食,不摄入脂肪,结果反而营养不良,肝细胞“饿瘦了”,从而导致脂肪肝的发生。肝脏怕的是极端,而不是食物本身。

那辣椒能不能吃?看这几点再决定如果你本身肝功能正常、没有胆囊问题,也不属于消化系统脆弱的人群,适量吃点辣椒没问题。甚至,对于一些怕冷、脾胃虚弱的人,适量食辣还能帮助阳气升腾,增强代谢。

但如果你吃辣后经常腹泻、胃疼,甚至口舌生疮,那就要考虑是不是体质不适合。这个时候戒辣不是为了“护肝”,而是为了“护胃”。

所以说,“辣”不是敌人,是你对身体了解不够。别让它背了那么多年的锅。

写在最后:肝脏沉默,但它很“记仇”肝脏不是一个会“发脾气”的器官,它往往在你完全没有感觉的时候,默默承受着生活的风霜。它不喊疼、不闹情绪,看起来“很坚强”,但一旦它撑不住了,往往就是“塌方式”出问题。

别再把注意力全放在“不能吃辣”这种表面功夫上了。真正的护肝,从来不是忌口一味,而是生活的每一个细节。熬夜少一点、酒精远一点、保健品慎一点,你的肝,才有机会活得久一点。

别再让肝为你的生活方式买单。

参考文献:

[1]李传霞,王志强. 保健食品相关性肝损伤研究进展[J]. 中国食品卫生杂志,2023,35(04):418-422.

[2]张建军,赵欣欣. 辣椒素的药理作用及其对代谢性疾病的影响[J]. 中华实验和临床病毒学杂志,2022,36(01):104-108.

[3]刘玉红,朱文兵. 现代生活方式对肝脏健康的影响研究[J]. 中国临床保健,2024,27(02):233-237.

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识,文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!