大批日本专家跑到中国来“赚钱”,年薪动不动就是上百万,不少中国人感到无比眼红,掏这么多钱给他们到底为何。

不少人也在担忧,要是给了他们钱,他们不好好干活又该怎么办,其实大家完全不需要担心,因为这些人有着别的目的。

为什么中国要接纳日本专家?这些人有着什么不为人知的秘密?

有数据统计,现在长期扎根中国发展的日本高端人才,已经多达5.7万人。

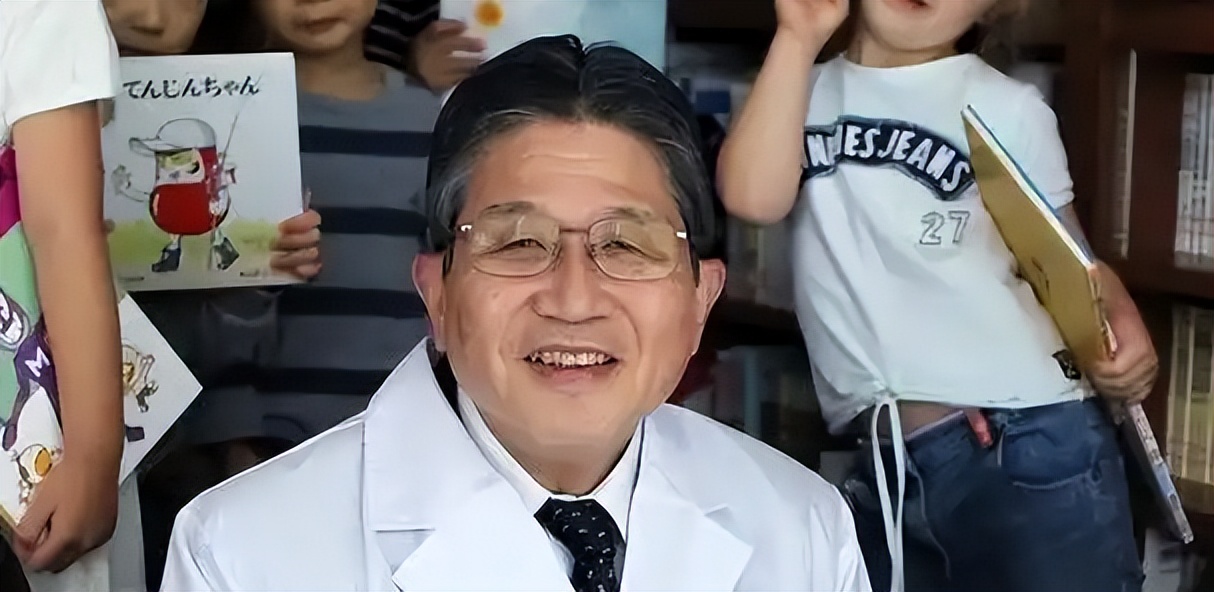

而且这些人才还有个很突出的共同点,他们大多是七老八十的老年人,可以称一句“银发专家”。

像79岁的“光催化之父”藤岛昭、76岁的脑神经专家御子柴克彦,还有67岁的土木工程专家上田多门,都是这批“银发专家”里的代表人物。

这些人大都出生在上世纪五六十年代,正值日本战后的黄金年代,经济以年均近10%的速度飙升。

科研投入也跟着水涨船高,京都大学、东京大学等高校培养出了一大批顶尖人才。

他们中的许多人,比如“光催化之父”藤岛昭,1967年与导师共同发现的“本多-藤岛效应”,为光催化技术奠定了理论基础,也让他成为诺贝尔化学奖的常年热门候选人。

那个年代成长起来的科学家,既拥有扎实的理论功底,为当时的日本制造业出了不少力。

然而,到了上世纪九十年代,日本的经济泡沫破裂。

此后30年,亚洲金融危机、东日本大地震、新冠疫情等接连冲击,日本经济一下子陷入了长期停滞,科研领域更是肉眼可见走了下坡路。

2023年的数据显示,日本现在的科研支出,比二十年前只增长了10%。

经费紧缩之下,国立大学每年的研发拨款每年都在减少。

不少研究做着做着就断了资金,只能中途停下。

而且,上世纪五六十年代正值青壮年、支撑起日本科研腾飞的科学家们,现在都成了六七十岁甚至八旬的老人,都到了该领养老金的年纪。

可当下日本65岁以上人口占比都快到30%了,超级老龄化让养老金体系不堪重负。

2024年日本政府的养老支出就高达22.6万亿日元,约合人民币1.07万亿元,占了社会保障支出的六成。

这就导致养老金稀薄的可怜,一个月也就2700元人民币。

在东京,这点养老钱钱连房租都不够付。

曾经的顶尖人才,如今要么因为没经费不得不离开实验室,要么去出租车公司打零工,要么就去餐馆后厨刷盘子,只为混口饭吃。

这些科学家就陷入了“穷尽一生研究的东西,突然被世界抛弃”的存在主义危机。

就在这个时候,中国向他们递出了诚意满满的橄榄枝。

2024年中日职场薪酬报告里写着,这些日本高端专家来中国后,平均年薪能到100-200万元人民币。

而在日本本土,同级别的科研人员一年也就挣40-50万元。

像藤岛昭这样的院士级人才,除了150万元的基础年薪,还有项目分红和科研奖励,算下来一年能拿到400万左右。

除了核心薪资,上海、深圳等城市还为他们提供每月8000-15000元的住房补贴,部分高校更配套人才公寓,解决居住难题。

而且人老了身体总会有点病痛,更让老专家们动心的就是中国完善的医疗保障。

社区养老服务站24小时都有人回应,他们去三甲医院还有绿色通道,不用排长队,比在日本方便多了。

他们的孩子还能进国际化学校,这些保障加起来,比在日本本土强太多了。

而且,中国还专门为他们搭建了许多继续发光发热的舞台。

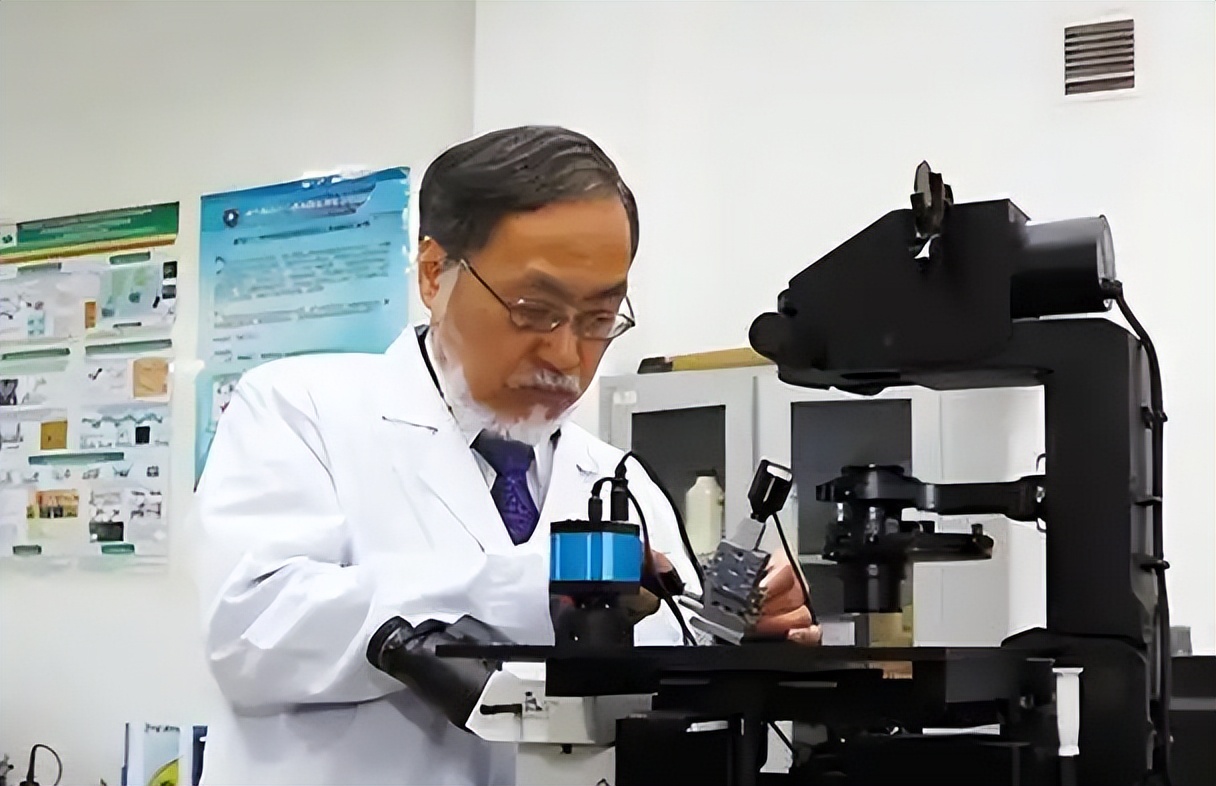

就比如上海理工大学,专门给藤岛昭团队建了专属研究院,还拨了数十亿日元的研究经费。

深圳的企业也给半导体前辈坂本幸雄搭建好了供应链优化平台。

一下子,他们就从日本的“无用之人”就变成了中国的“核心智囊”,这种身份的转变,让老专家们干劲满满。

藤岛昭团队带来的光催化技术,让中国相关研究跳过了“从零摸索”的阶段。

2024年,中科院就靠着他的理论,在郑州建成了大型光催化制氢示范线,把析氢效率提到了6mmol/h·g,生产成本压到了12元每公斤。

福田敏男研发的微米级人工血管,配上3D打印技术,已经进入临床试验,给心血管病人带来了新希望。

坂本幸雄帮合作企业优化芯片设计流程,研发效率一下提了40%。

还有御子柴克彦,他在上海做的阿尔茨海默病研究,成果也已经用在了临床护理上。

这么多有本事的科学家来中国,日本就不着急吗?

其实他们还真不咋急。

首先,日本社会现在深陷老龄化困扰,每有一位银发专家来中国,都意味着日本政府能减少一份养老财政支出,倒是给日本减负了。

再者,日本科研界还有个“论资排辈”的传统,之前年轻学者一直难有出头之日,老专家一走,正好给年轻人腾出了晋升空间。

与其让这些银发科学家默默无闻的老去,倒不如让他们去中国继续发光发热。

要知道科学无国界,他们在中国做出的成果,最终也能反哺日本。

现在,这股“银发东渡”的热潮还在升温。

2021年到现在,光上海理工大学、南方科技大学这几所高校,就引进了23位日本院士级专家。

其中70岁以上的占了七成多,还带动了近300名核心团队成员来华。

这种人才流动,既说明中国科研环境越来越有吸引力,也是全球科技资源优化配置的必然结果。

日本积累多年的科研经验,加上中国蓬勃的发展活力,不光让老科学家们实现了人生价值,也为中日两国的科技合作打开了新路子。

评论列表