前言:从企业采购到个人选择

在过去的很长一段时间里,提到商用本,大多数人脑海里的印象都是——灰色外壳、方方正正、性能一般、但很稳。而今天,越来越多个人消费者开始重新审视这个品类。从设计师、程序员,到视频剪辑师、数据分析师,大家都在问同一个问题:为什么越来越多企业采购和个人用户开始主动选择商用本?

为什么你也该考虑商用本?

如果说消费级笔电追求的是体验的好看和够快,那商用本关注的则是能不能一直好用。它是那种能陪你连续开机10个小时、在会议室不断切换文档和远程桌面、还能保持静音的机器。对于个人用户来说,商用本的核心吸引力并不是身份感,而是可靠性——一种能信任的稳定输出。商用本的测试标准远比消费机严格。它们往往经过跌落、震动、温度循环等企业级耐久测试。BIOS和驱动的长期维护周期更长,更新节奏受控,不会因为一次系统更新就出现兼容性灾难。更重要的是,它们在键盘手感、噪音控制、散热结构上都是围绕长时间办公去设计的。过去这些配置听起来似乎平平无奇,但当笔记本成了你的饭碗工具后,你就会发现它们的意义:稳定,才是生产力。

AMD商用本,到底是什么档次?

提到商用本,在企业采购的老印象里,商用就该选Intel,这话在十年前对,但现在有点过时了。

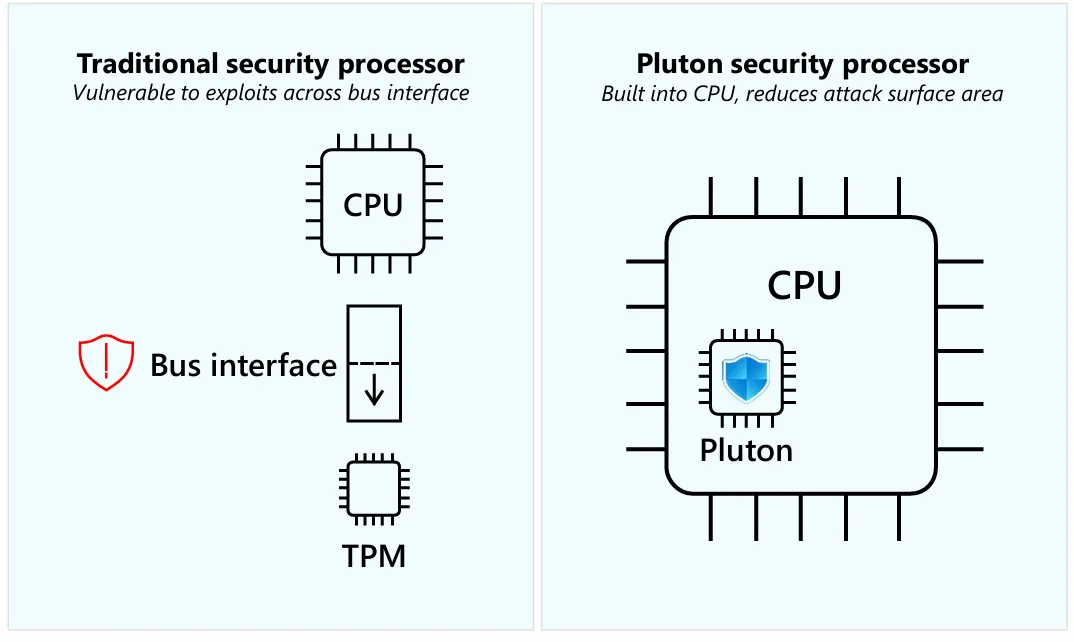

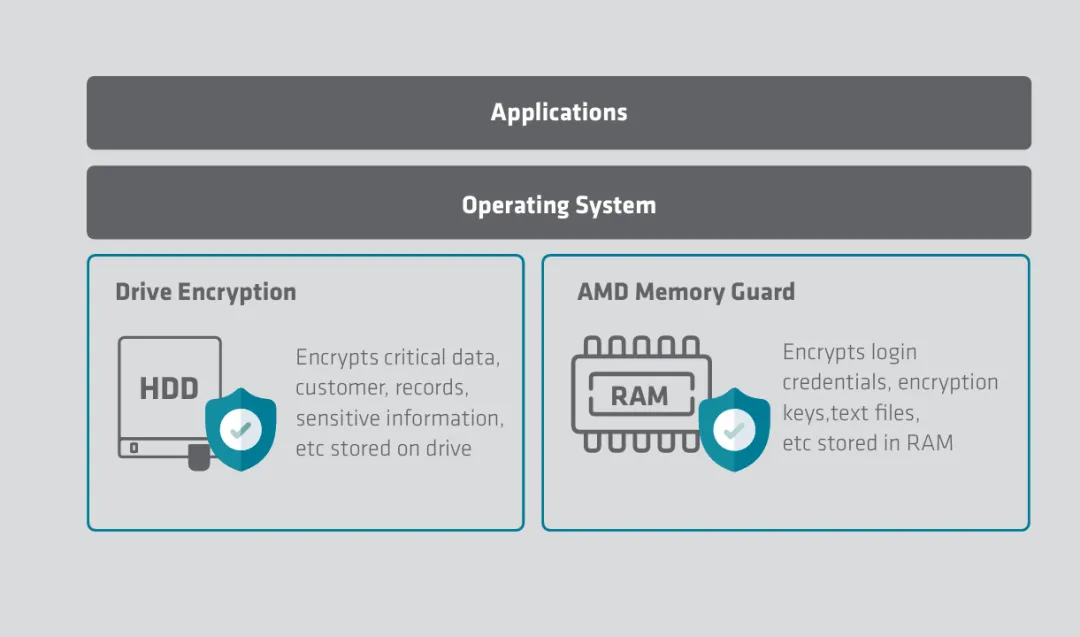

AMD的PRO平台是一个完整的企业级生态方案:从底层安全到远程管理,再到长期稳定支持。例如,它在硬件中集成了Microsoft Pluton安全处理器,可以独立于主系统运行,保护加密密钥免受固件攻击。

同时,Memory Guard还能提供全内存加密防护,即便设备被强制取出内存芯片,数据仍无法读取。

在管理层面,AMD PRO兼容DASH和WS-MAN标准协议,可以直接对接企业现有的SCCM、VMware Workspace ONE等系统,不需要额外的后台软件。这些能力,早已让AMD PRO具备了强大且安全、稳定的企业级水准。更关键的是,它们正以更高的性能、更现代的架构设计,挑战商用市场的旧秩序。

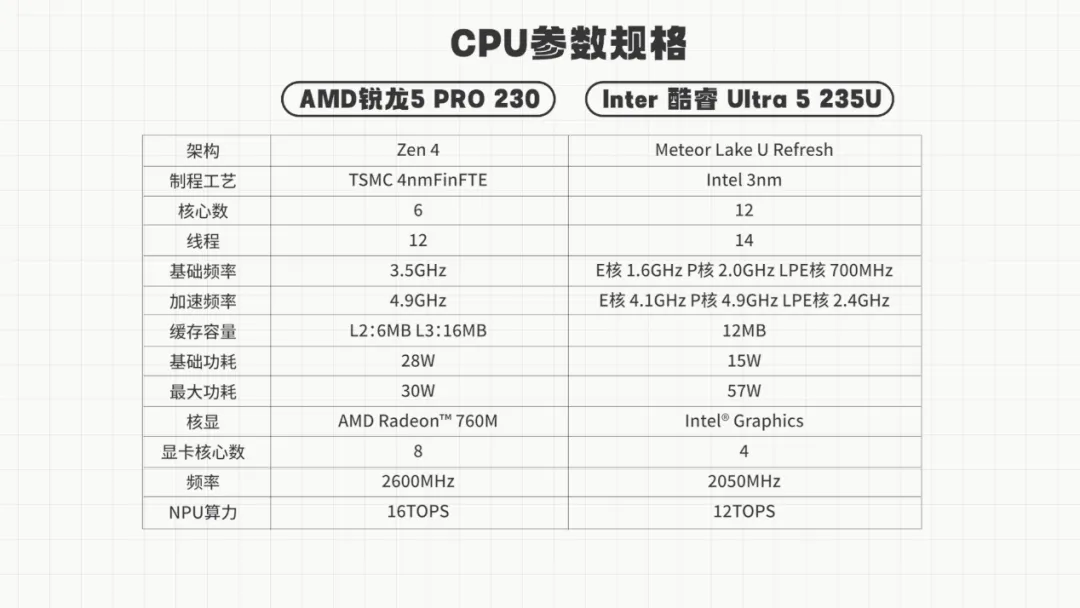

于是,我们选择了一个最具代表性的对比:戴尔Pro 14平台,分别搭载AMD锐龙5 PRO 230与Intel酷睿Ultra 5 235U。同样的模具、同样的散热、同样的BIOS调校——这是一场真正意义上的公平对决。

架构理念:简洁与复杂的对撞

Intel酷睿Ultra 5 235U采用Meteor Lake混合架构,通过性能核、能效核和低功耗核的组合来平衡性能与能效。理论上,这种架构能根据负载动态分配任务,让高性能核心处理重负载,低功耗核心承担后台任务。

然而,这种架构的效率在很大程度上取决于操作系统的调度机制。当你在视频会议、文档编辑、数据处理与网页浏览之间频繁切换时,线程调度器必须实时判断任务优先级并合理分配核心。如果调度判断出现延迟或频繁迁移,就可能带来性能波动和能耗损失。

相较之下,AMD锐龙5 PRO 230采用的Zen 4全大核架构就显得更加直接。六个性能核心设计完全一致,无需复杂的负载分类或线程迁移。这种架构的优势在于性能响应更一致,调度开销更低,也更容易实现稳定的功耗控制。对于需要长时间运行多个虚拟机或多任务处理的用户,全大核设计可以为每个虚拟环境分配完整性能核心,从而避免混合架构下资源调度不均带来的性能不稳定。

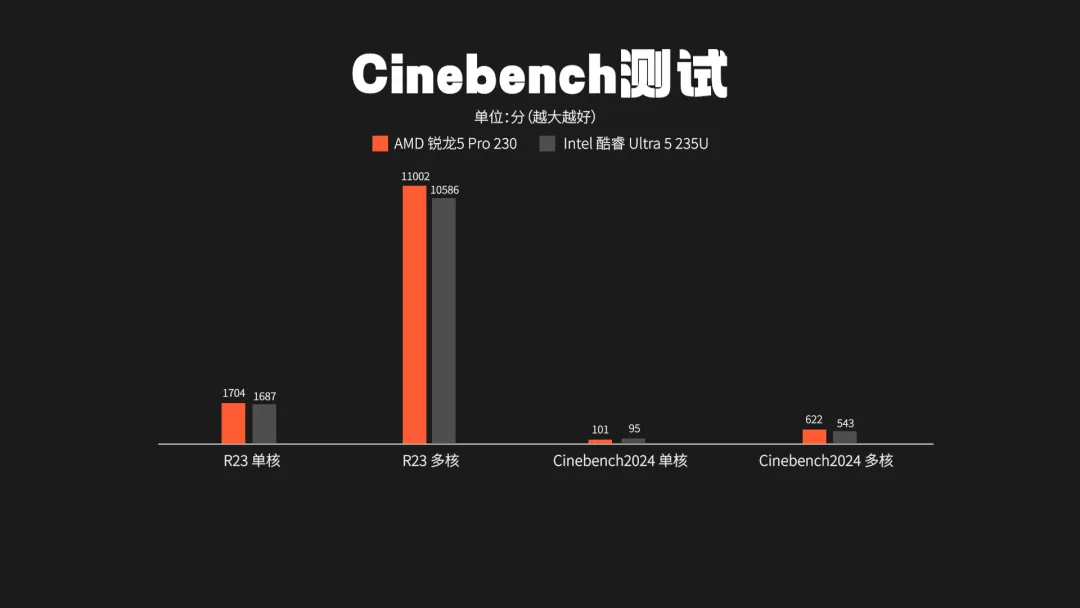

性能测试:从跑分到真实体验

Cinebench测试揭示了两款处理器在不同负载下的表现差异。R23多核测试中,AMD略领先4%,而在更新的Cinebench 2024版本中,优势则扩大到接近15%。这说明Zen 4架构在新指令集利用与现代编译优化方面的适配更成熟,更能反映当下主流应用的性能需求。

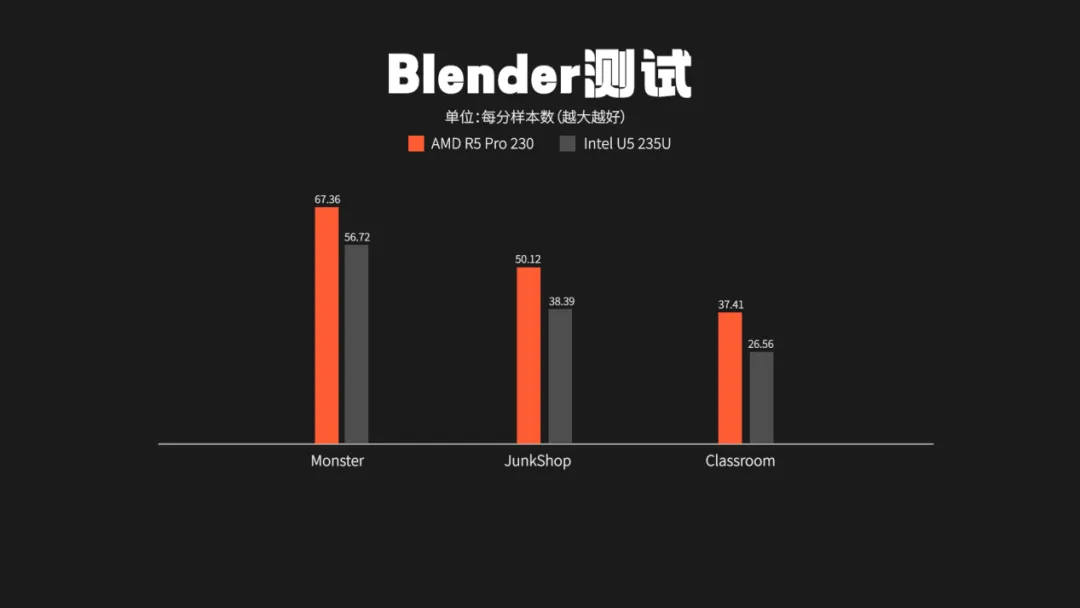

在Blender渲染测试中,AMD仍保有一定优势,三个场景下的渲染速度均高于Intel。但需要注意的是,虽然这种差距主要出现在纯渲染场景中,但在更复杂的内容创作流程中——例如边预览边导出、边渲染边调整素材的混合负载下,AMD的表现也仍会更为平衡。

这得益于其稳定的多核响应与较低的功耗波动,能够持续输出接近峰值的性能。

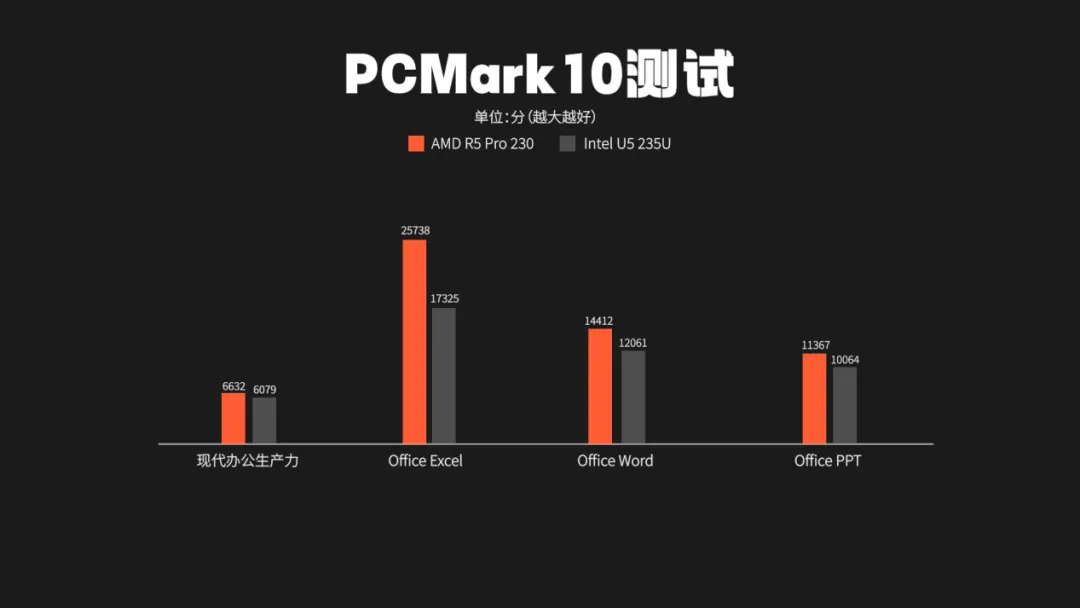

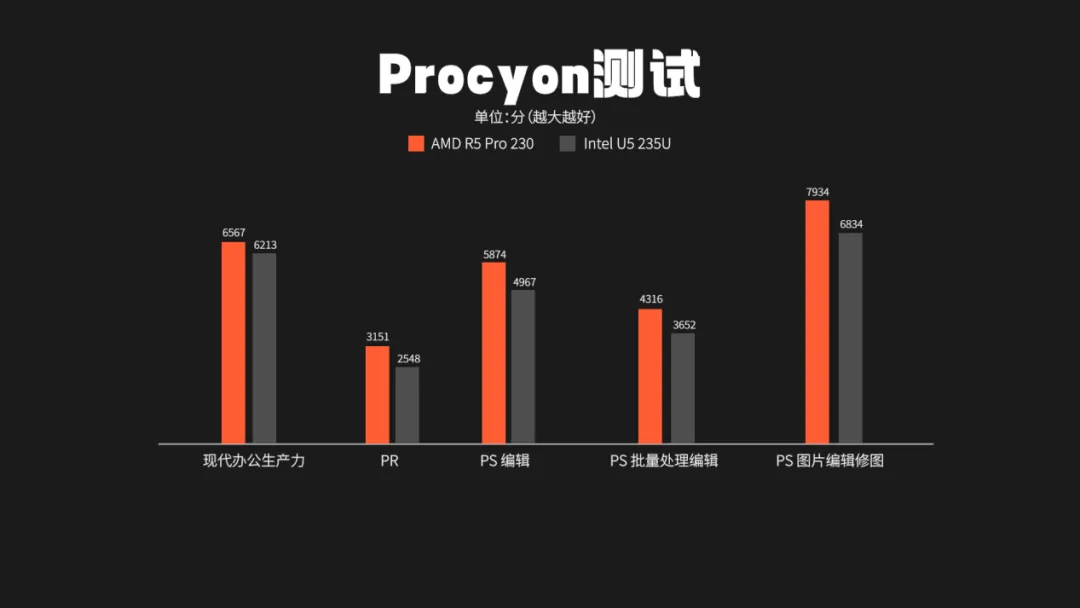

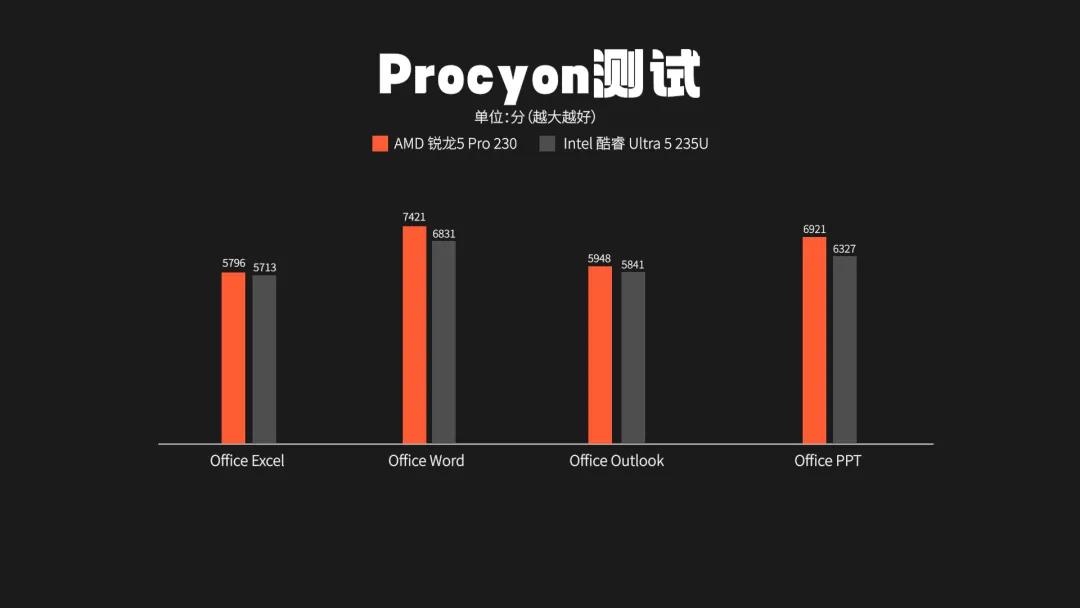

在PCMark10与Procyon办公场景模拟中,AMD的表现极为亮眼,各项成绩都有不小的领先。这些差距,在数据上看似几十个点,在体验上却是完全不同的使用节奏。没有频繁的加载中,没有那种会议现场切PPT时的微卡顿才是生产力设备的根本意义。

在Adobe套件中,AMD平台同样有优势。Photoshop批处理分数领先约18%,Premiere测试分数更是领先24%左右。这意味着在多任务环境中,即便后台有同步、压缩或AI工具在运行,前台操作依然流畅。

对于内容创作型用户来说,这种一致的流畅感往往比单次峰值性能更重要。

图形与扩展:被低估的Radeon 760M

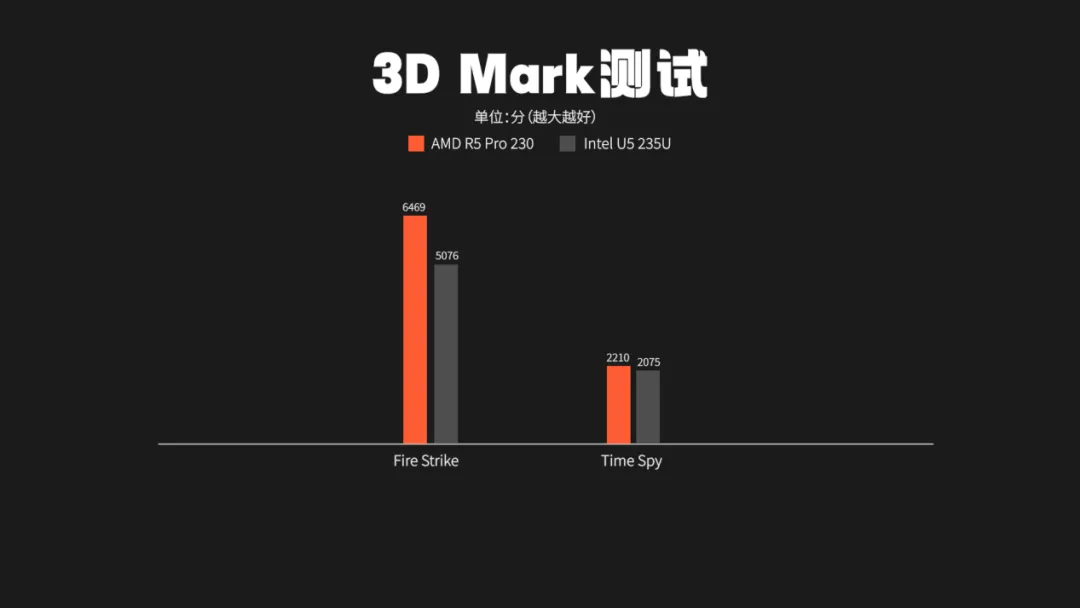

虽然都是集显平台,但AMD Radeon 760M在3DMark Fire Strike 中领先27%。这带来了更流畅的高分辨率输出与多显示器支持,对于使用CAD、视频会议分屏或轻度剪辑的专业用户而言,这种额外图形余量能有效延长笔电的实用寿命。

本地AI:从概念到效率工具

AI正在成为办公软件的底层加速引擎。无论是会议转录、语音摘要,还是文档总结与智能检索,这些功能越来越依赖设备的本地推理性能。

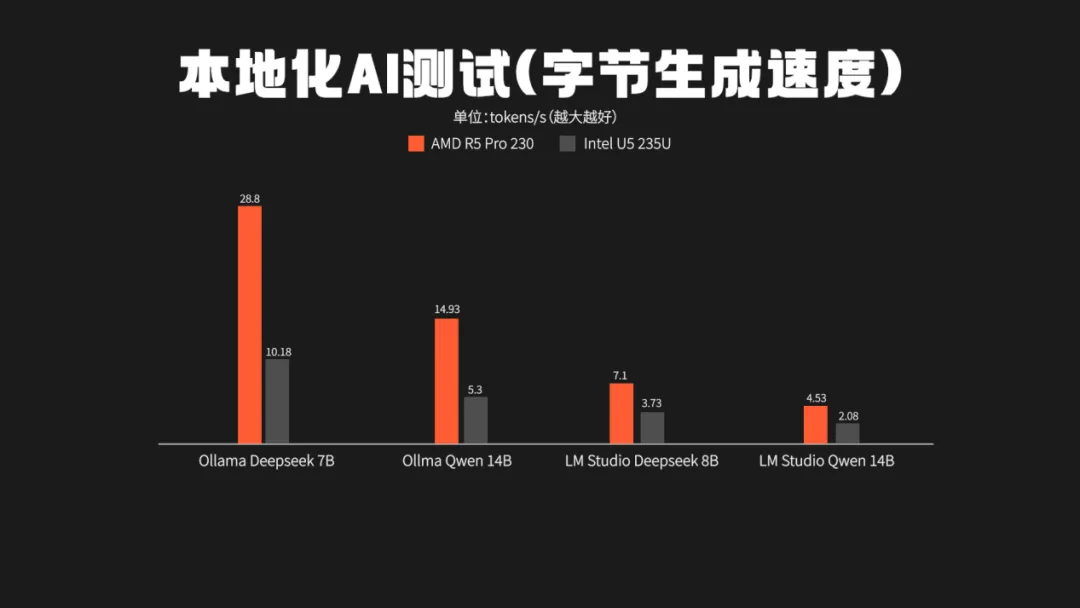

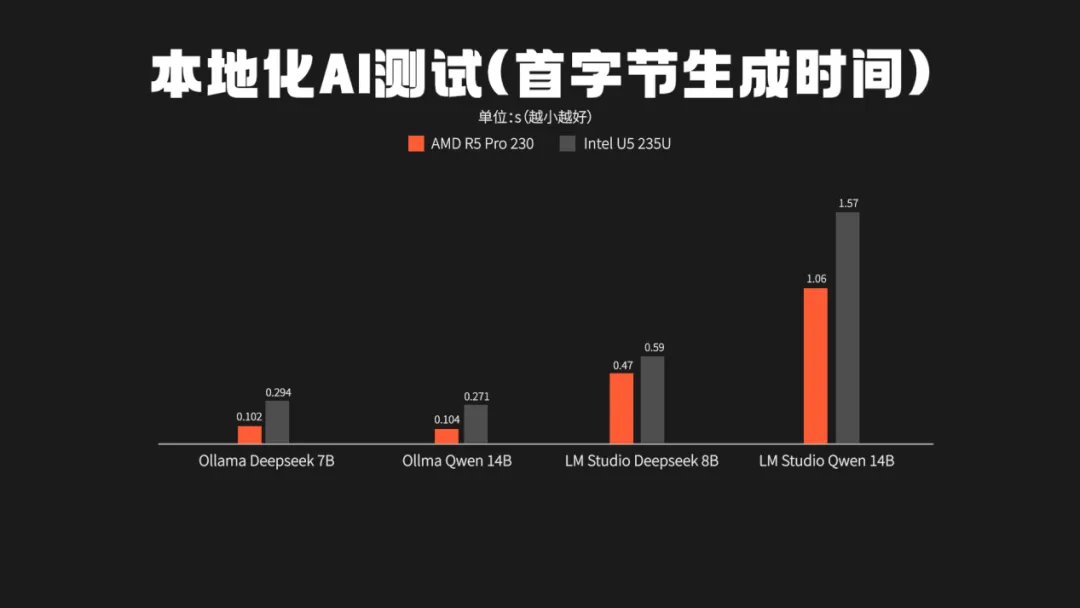

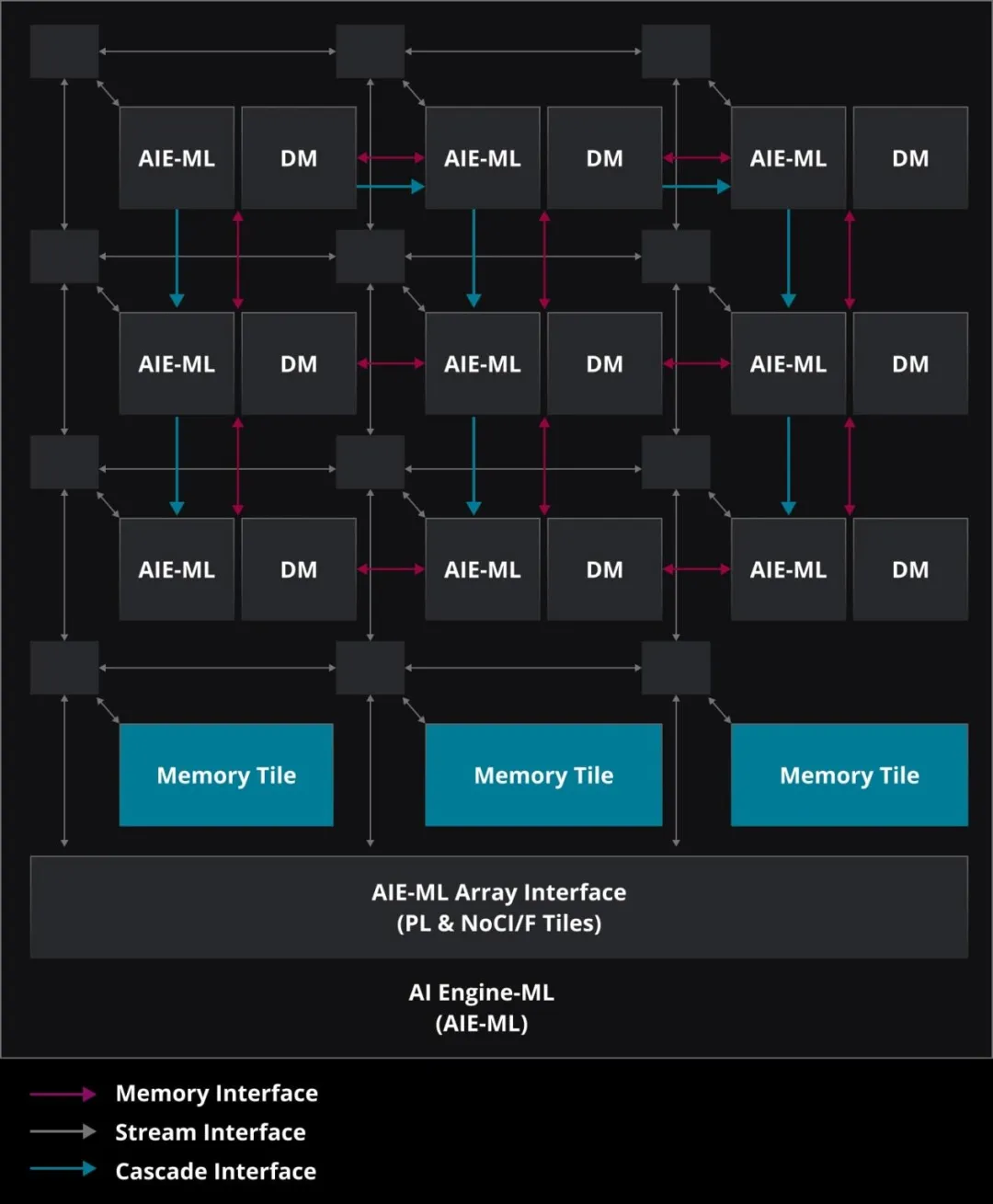

在这部分,AMD的XDNA架构展现出了强大的潜力。在本地模型测试中,AMD的token生成速度普遍为Intel的两到三倍,首字节延迟也往往减少一半以上。

这得益于其数据流式AI Engine设计,能够在计算单元之间直接传递数据,避免了频繁访问系统内存的延迟损耗。结果是,AI功能不再是点一下等三秒,而是几乎即时响应。当你在Word中生成会议纪要,或总结一份长报告时,这种AI加速能让人立刻感受到生产节奏的提升。同时,本地AI计算也意味着数据无需上传云端,企业用户的隐私安全得到更强保障。

能效与稳定:低调的胜负手

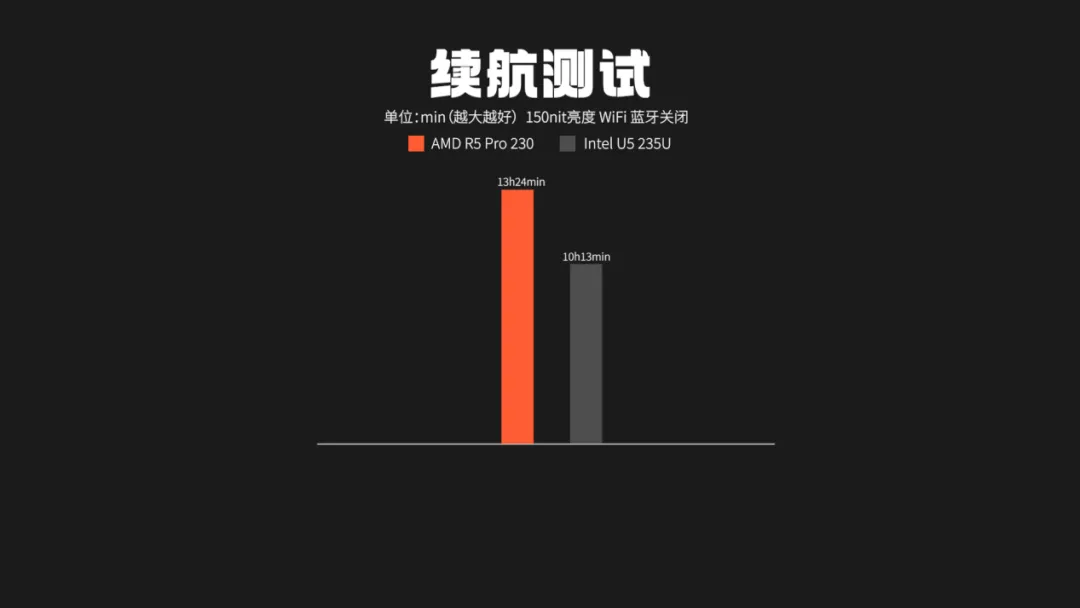

对商务用户而言,稳定不仅是性能,还包括发热与续航。

在相同测试条件下,AMD机型电池容量即使减少10Wh,其续航仍能多出45分钟。这是架构效率差异的直观体现。混合架构在频繁任务切换时调度开销大,而全大核设计路径更直接。

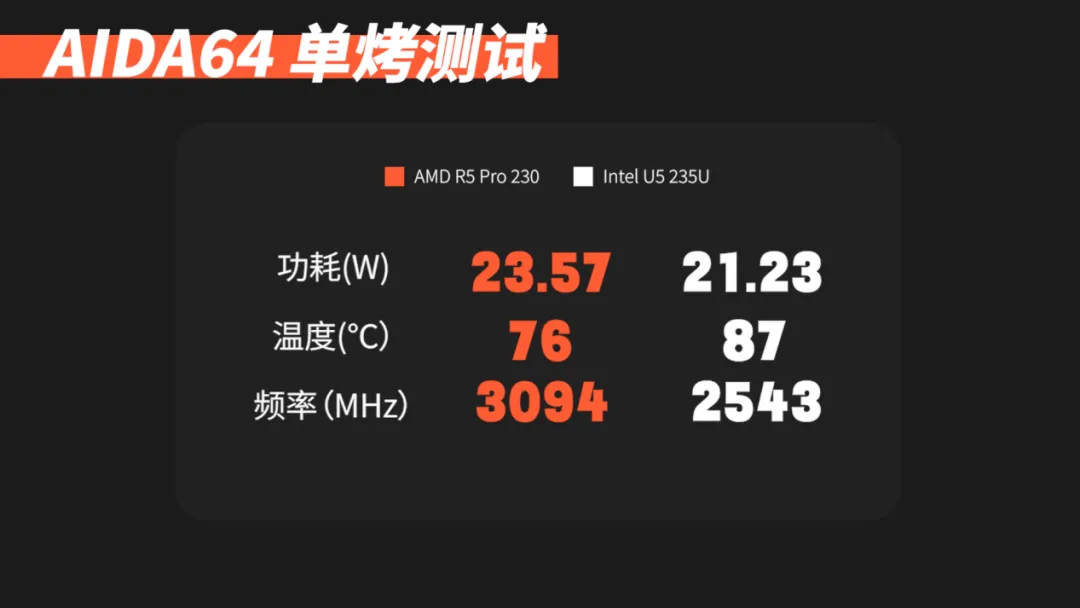

AIDA64压力测试显示,AMD在23.6W功耗下温度为76℃,频率维持3.1GHz;Intel在21.2W时温度已升至87℃,频率降至2.5GHz。

低温意味着少降频,少降频就意味着性能更稳定。对于需要连续运行大规模表格计算或后台渲染的工作场景,这样的差距在时间维度上会被无限放大。

EF点评:

这场对决的结果并不只是数据的胜负。虽然Intel依旧在生态兼容与部分应用优化上保持优势,但AMD以更稳的架构、更高的能效、更强的AI性能,证明了自己在商用领域不仅“够格”,甚至已经“领跑”。如果你是一位注重稳定、隐私和效率的个人用户,或者是一家追求成本效益与长期一致性的中小企业,AMD 锐龙PRO平台值得被认真考虑。它不是为跑分而生,而是为长久可靠的工作体验而存在。在这个越来越智能化、碎片化的办公时代,真正的生产力,不是追求瞬间的高光,而是让一整天都稳如常态。而在这场属于新一代商用笔电的较量中,AMD已经用实力给出了答案。