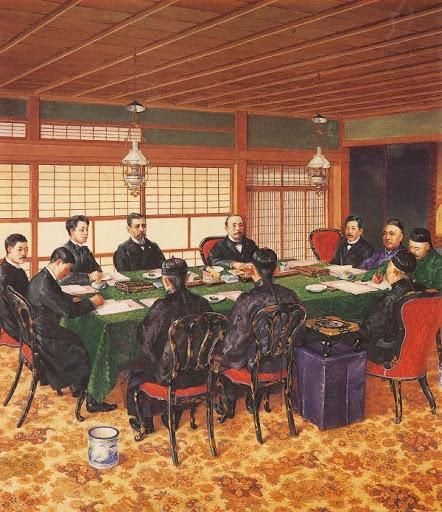

为什么日本不怕,甚至期待再次跟中国发生战争?因为日本设想的是中日发生战争后的战场要么在中国境内,要么在朝鲜半岛,不是在日本本土,一千多年来都是如此。 日本执着于将战场限定在大陆,根源藏在其先天的地理短板里。日本四岛总面积不过37万平方公里,且多山地少平原,工业和人口几乎全挤在东京、大阪、神户这些沿海狭长地带,随便几轮轰炸就能打断整个国家的生产命脉。这种先天的脆弱性,从根上决定了它不敢让战火烧到本土。 元军两次跨海而来的冲击,让日本第一次真切感受到本土防御的脆弱。1274年和1281年,忽必烈的舰队两度逼近九州,虽最终因台风溃败,但日军在元军的集团战术和火器面前已然溃散的景象,成了刻在武士阶层骨子里的警示。 那场被神化的“神风”与其说是庇佑,不如说是让日本看清了:大海既是屏障也是陷阱,一旦防线被突破,本土根本无险可守。从那时起,将潜在战场推到大陆一侧,就成了日本潜意识里的自保策略。 这种思路在倭寇时代变得更加具体。那些驾着小战船劫掠朝鲜半岛和中国东南沿海的武士与浪人,从来都是“出海抢、归岛藏”,从不敢将冲突引向本土。他们很清楚,只要把厮杀限制在大陆沿岸,自家的渔村和聚落就能安然无恙,抢来的物资还能顺着海路源源不断运回岛内。这种“以大陆为劫掠场”的模式,渐渐演变成一种战略惯性。 到了近代,这种惯性升级成明确的“大陆政策”。1894年甲午战争,日军刻意将主战场选在朝鲜半岛和中国辽东,即便黄海海战打得激烈,也从没想过攻击中国沿海城市来换家。因为他们需要保住本土的兵工厂和造船厂,毕竟制造炮弹和军舰的钢铁,大多要靠从中国掠夺的矿石冶炼。1904年日俄战争更直接,两国在东北大打出手,争夺的却是朝鲜和辽东的控制权,日本本土反倒成了安稳的后方补给基地,工厂日夜赶造军火,丝毫不受战火影响。 这种选择背后还有更实际的利益算计。日本本土矿产稀缺,石油、煤炭、铁矿几乎全靠进口,而中国大陆和朝鲜半岛的资源恰好能填补空白。把战场设在大陆,既能直接控制抚顺的煤矿、鞍山的铁矿,又能以战养战,用掠夺的资源支撑战争机器运转。1931年“九一八事变”后,东北每年向日本输送的煤炭占其消耗总量的60%,这种“大陆供血”让日本更不敢轻易挪动战场重心。 二战时的教训更是强化了这一逻辑。1944年美军开始轰炸日本本土,东京、名古屋等工业城市接连被毁,短短一年就毁掉了日本60%的军工产能。1945年广岛、长崎的核打击,更是让日本彻底尝到了本土遭袭的毁灭性后果。这场惨痛经历让日本军部更加坚信:本土一旦成为主战场,无论胜负都是灭顶之灾,唯有将防线推到大陆纵深,才能给本土留出缓冲空间。 从元军征日的惊涛骇浪到二战的核阴影,一千多年的历史反复强化着日本的战略认知:四岛的先天局限注定了它输不起本土战争。将战场限定在大陆,既是为了保护脆弱的本土工业,也是为了掠夺生存必需的资源,更是为了构筑一道远离本岛的安全屏障。这种刻在骨子里的战略惯性,即便历经战败重组,也从未真正消失。