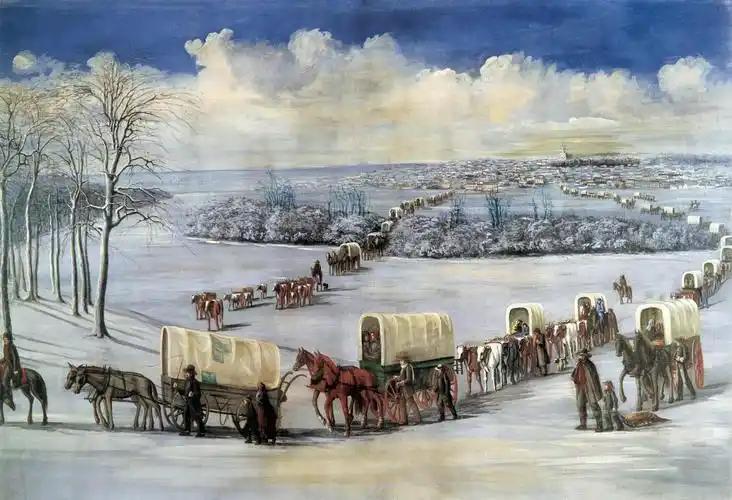

想象一下,1860年的春天,密苏里州圣约瑟小镇的广场上人群熙攘,一匹矮种马焦躁地踏着蹄子。 骑手“比利大叔”轻装上身,体重严格控制在57公斤以内,他接过一个特制的邮包,里面塞满了关乎财富与生死的信件。 随着一声令下,他策马向西奔去,开启了一场长达3100公里、连接美国东西海岸的史诗级传递。这就是“驿马快信”,一个虽然只存在了短短一年半,却永远刻入美国传奇的通信方式。 驿马快信的奇迹,建立在马匹和人的极限之上。为了追求极致的速度,它的创始人亚历山大·梅吉尔斯设计了一套精密的接力系统。 沿途设置了184个站点,分为轮转站、换马站和休息站。骑手们每人每次任务需狂奔约160公里,平均时速要达到20公里,每到一个站点就换上一匹精力充沛的马继续冲刺。 这些骑手不仅是飞毛腿,更是荒野求生专家。他们要体重轻盈,以便为信件留出负重空间;要勇敢无畏,能够应对潜在的原住民袭扰和野兽威胁;还要枪法精准,以保护自己和邮件的安全。 他们的报酬是每天3美元,远高于东部工厂工人70美分的日薪,这是用风险换来的回报。 在所有骑手中,最闪耀的名字无疑是“水牛比尔”——威廉·科迪。他十五岁便加入驿马快信,因其卓越的骑术和胆识被委以重任。 他曾在洛基山深处创下了一项令人瞠目的纪录:为救援一名遇袭骑手,他单枪匹马在21小时40分钟内奔袭了518公里,途中更换了20匹马。这个纪录后来成了无数骑马爱好者无法逾越的高峰。 水牛比尔的传奇,后来被他自己搬上舞台,巡演全美乃至欧洲,让“西部牛仔”的形象深入人心。有趣的是,他曾与之作战的苏族领袖“坐牛”,后来甚至出演过他的剧目。驿马快信之路,也因此被誉为西部牛仔的舞台。 然而,就在驿马快信如火如荼地进行时,另一场更为深刻的运输革命正在上演,那就是贯穿大陆的“有篷马车”大迁徙。 从1843年到1860年代末,大约有50万拓荒者驾驶着他们的篷车,从东部出发,沿着著名的俄勒冈小径等路线,走向遥远的西部寻找新生活。 为什么是篷车?因为对于拖家带口的移民来说,两轮车无法安家,驮队不适合妇孺长途骑行,唯有篷车是一个可以移动的家。它虽然缓慢笨重,每天只能行进25-30公里,但能装载所有家当,为病人提供庇护,在遭遇危险时还能围成临时堡垒。 一辆典型的篷车承载着一个家庭的希望与重负。车床是一个长约3米的木箱,顶部罩着用亚麻籽油处理过的防水帆布,被称为“草原帆船”。 最大的挑战是控制重量,载重不能超过1200公斤,否则拉车的牲口会不堪重负。移民们需要为长达4到6个月的旅程备足食物。 拉车的动力主要来自牛。尽管骡子更快,但牛更便宜、更有耐力,且关键时候还能作为食物来源。一个车队往往拥有数倍于人口数量的牛,它们中的许多会倒在路上,成为狼群的食物,它们的尸骨甚至成了路标。这场迁徙并非浪漫的远征,而是与自然和命运的残酷博弈。 就在驿马快信的骑手们在马背上创造速度奇迹,篷车队在旷野中艰难前行时,他们谁也没想到,自己的命运将被一条铁轨彻底改变。 1861年,横跨北美大陆的电报线路建成,信息传递的速度从“天”跃升到“秒”。曾经需要十天才能送到的紧急信件,瞬间变得毫无竞争力。 驿马快信在运营仅18个月后,于1861年10月黯然落幕。而更致命的打击来自铁路的延伸。火车不仅比马车快了一个数量级——它将每日的移动距离单位从“公里”提升到了“每小时公里”,其运输能力更是篷车队无法比拟的。 铁路的诞生宣告了一个旧时代的终结。曾经不可或缺的马匹和马车夫们,面临着“失业”的危机。在纽约、伦敦这样的大城市,数十万与马车行业相关的人员需要寻找新出路。 不过,这个过程并非一蹴而就。汽车刚出现时,曾因噪音和黑烟被贵族们鄙夷,甚至法律规定汽车在市区限速2英里/小时,且需有人持红旗在前方开路,以防惊马。 真正的替代发生在公路网络铺开之后。马匹的淡出是一个相对自然的过程,它们逐渐转向那些铁路和公路尚未触达的偏远地区,或者被出口到墨西哥、俄罗斯等仍有大量需求的国家。 回看这段历史,马匹的角色充满了史诗般的张力。它们是驿马快信骑手创造“十日传奇”的无声伙伴,是拉动篷车、承载一个家庭西进梦想的耐劳耕牛,最终,又成了停在铁轨旁,目送蒸汽机车轰鸣而过的背影。 它们见证了一个时代如何走向顶峰,又如何被新的技术力量温柔而又无情地覆盖。当水牛比尔在舞台上演绎那些精彩的西部故事时,他怀念的不仅是那段个人传奇,更是一个由马蹄声定义的时代背影。