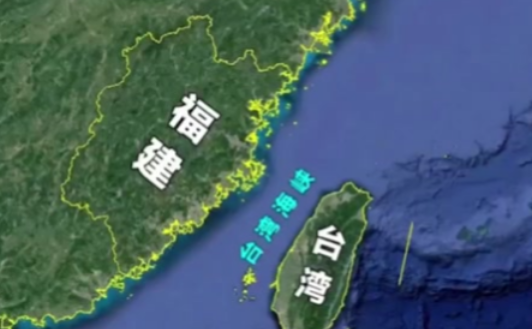

就在刚刚 据多家媒体报道,日本高层突然宣布了强硬表态。 天上的这一层“眼睛”已经铺开。公开资料显示,“高分”自2013年起陆续入轨,“吉林一号”自2015年起组网,再叠加海空侦察与长航时无人机,海上大范围异常动向很难不被抓到。 再把视线落到空中和岸上。空警-500批量在役,海空联合巡航成常态;岸基多型雷达盯着主要航道。日本虽然有E-767与E-2D,但要把海空力量在外线悄悄聚拢并压到临界线,轨迹和电磁特征都会留下痕迹。 说到第一波火力,日本现役主力还是12式反舰导弹,属亚音速,延程升级项目在推进;战斧采购规模据报道约400枚,最早2025年开始交付。想靠一口气的大编队齐射,时间窗口、数量和弹道管理全要对上号。 对照看,我们这边的防空反导是多层铺开,海上的055、052D常态化在关键海域,岸基远程与中程交织,目标分散和伪装不断演练。亚音速巡航弹在复杂电磁对抗里要穿过多道火力区,难度只会被放大。 再看指挥链条。日方在情报、定位、通信上高度依赖美方系统。大规模同步发射不只是扣扳机,还要信息通道、补给与战场管理一路贯通,离开外部授权与支撑,很难走到最后一步。 有人提到“声东击西”。关于北方四岛,俄方在当地常态化驻军,岸防与防空部署的公开消息不少。若动用兵力,连锁反应会把风险迅速外溢,半岛变量也可能被推高,这一点各方都心知肚明。 放回现实盘面,更可能的场景是:话说得更硬,承受一段经贸层面的摩擦,在任期节奏里寻找回旋。这种操作成本可控,外溢影响也在可管理范围内。 至于那段强硬表态,被写进国内记事并不稀奇。很多时候,一句重话开启的是一段试探期,然后再用配套动作去消化影响。 外部推力也在。公开报道显示,美方近年强化在西太的存在,并敦促盟友扩充弹药与油料储备,日本配合力度预计还会加码,这会进一步影响它的资源分配和节奏安排。 对我们而言,侦察得稳、预警得早、补给得上,这三件事要持续压实。天基、空基、海基的日常出动要保持强度,把异常线索尽可能前移。 同时,把分散化和机动化做细做透。目标布局拉开,快速转场、电子压制常态化,把对方即便放出一波的可能效果降到最低。 回到开头的担心,日本想复制“珍珠港式”偷袭的条件已不复存在。今天的信息透明度和反应链条是另一套逻辑,任何异常都会被追踪与记录。 稳住节奏,盯紧细节,把防线织密,这才是最靠谱的回答。