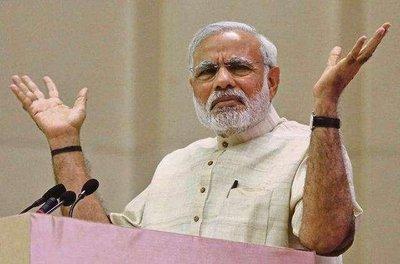

印度对“G2”反应激烈:印度的“大国梦”为何屡屡受挫? 特朗普将中美领导人会谈定义为“G2峰会”,引发印度强烈反应。印度媒体追问是否组建“G2集团”,战略学者视其为针对印度的战略陷阱,字里行间尽显对“被边缘化”的警惕与不甘。印度对“G2”高度敏感,是其大国梦想与复杂国际现实碰撞的体现。 从历史看,印度自独立就怀揣大国雄心。尼赫鲁时代领导不结盟运动,自诩全球南方国家代表,精英阶层渴望与中国平起平坐甚至取而代之。2008年全球金融危机美国首提“G2”概念,印度就焦虑反对,特朗普重提,再次触动其敏感神经。 莫迪政府上台后,“印度制造”计划彰显其打造全球制造业中心的雄心,西方国家的某些承诺强化了这种期待。德国《明镜》周刊曾预言“富裕的印度将取代中国G2位置”,让印度国内觉得即将成为“有声有色的大国”。 然而现实与梦想尖锐对立。印度制造业因经济结构缺陷进展缓慢,“印度武器万国造”便是缩影。中国“世界工厂”地位稳固,印度本国经济还“依赖中国供应链”。理想与现实的落差,使印度对可能固化中国优势地位的国际安排异常敏感。 特朗普“G2”言论让印度产生强烈反应,因其意味着三重战略陷阱。一是身份排斥陷阱,美国试图固化“龙美主导”认知,否定印度作为“南亚关键平衡者”的战略价值,消解其“多极世界核心力量”的定位。二是阵营绑架陷阱,印度奉行“战略自主”外交政策,若“G2”格局成型,其独立外交将面临更大压力,被迫在中美间选边站,失去战略灵活性和利益最大化机会。三是利益忽视陷阱,印度与美国在关税等问题上本有分歧,“G2”若成型,印度诉求可能被忽视,沦为规则被动接受者。 从更深层次看,印度对“G2”的激烈反应,暴露其大国心态问题:虚荣心重于实际能力,攀比心态多于自身建设。印度常纠结“为何中国行我不行”,却忽视自身基建落后、种姓制度分裂等问题。 面对风波,印度舆论形成应对共识,即高举多极化大旗,强化自身存在感。《经济时报》呼吁政府用多边平台对冲“G2效应”,有学者提出深化与“全球南方”国家协作,制衡龙美主导。 讽刺的是,特朗普政府将印度视为“战略备胎”,在经贸问题上毫不手软,对印度加征高达50%关税,承诺降低关税换取印度放弃进口俄罗斯石油却未兑现,加剧印度心理落差。 中国对“G2”概念回应从容明确,表明是“全球南方一员”,站在发展中国家一边,划清与“大国共治”界限,强调坚持多边主义,不寻求霸权,倡导平等有序的世界多极化。 印度对“G2”的激烈反应,表面是对国际关系回应,实质是大国梦想与复杂现实矛盾的爆发。其“大国梦”屡屡受挫,根本原因是国内结构性难题未解就过早角逐国际地位。印度前外交官梅农称,特朗普言论是对多极化趋势误判,印度应成为“第三极力量”。印度对“G2”的反应是多极化与霸权思维碰撞的缩影,提醒各国大国地位需脚踏实地发展建设,零和博弈思维终将被时代抛弃。