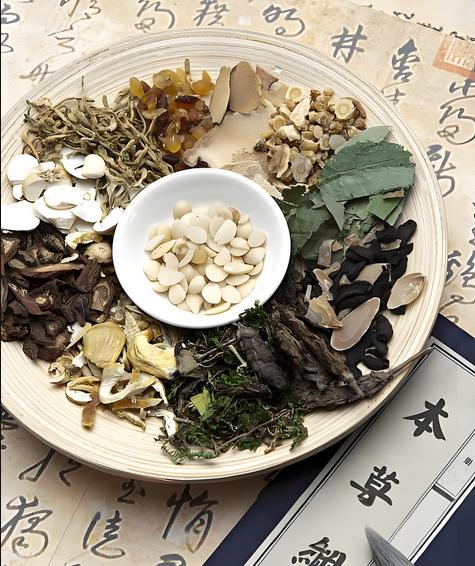

肾囊肿之人,患在肾府,根在瘀滞! 在临床摸爬滚打多年,接触过众多肾囊肿患者,也渐渐参透了这病症的深层本质。不少人觉得肾囊肿就是肾脏里长了“水泡”,要么对偶尔的腰部隐痛不以为意,要么一听说要手术就满心担忧,却没能洞察“囊肿”背后隐藏的核心问题。从现代医学角度,它或许是一系列检查与手术操作的对象,但在中医视野里,它不过是一个“象”——肾气亏虚、痰瘀互结、水湿停滞的外在体现。 老师常教导,治疗肾囊肿,切不可被“囊肿”的表象所迷惑。千头万绪归结起来,关键在于三个字:通、化、补。 通什么呢? 通,就是要打通肾脏的气机通道,疏通经络,让肾脏的气血运行顺畅,防止痰瘀水湿进一步积聚。 化什么呢? 化,就是化解痰浊、瘀血这些有形之邪,让它们逐渐消散,减轻肾脏的负担,避免囊肿进一步增大。 补什么呢? 补,就是补益肾气,增强肾脏的功能,肾气充足则能更好地推动水液代谢,从根源上减少痰瘀水湿的产生,让身体自主调节和修复。 这三个字如同循序渐进的阶梯,缺一不可。只注重通而不补,气机刚通畅可能因肾气不足再次阻滞;只强调补而不通,补益的药物反而会加重瘀堵。必须疏通肾脏经络与补益肾气同时进行,才能达到标本兼治的效果。 老师对肾囊肿有着独到的见解:“别把囊肿当成‘死水泡’,那是痰、瘀、水相互纠缠形成的活结。” 倘若只一味地使用攻伐之药强行消除囊肿,或许能暂时让囊肿缩小,但会过度损耗肾气,痰瘀水湿依旧会在体内滋生,囊肿很快就会复发甚至变得更加严重,这无疑是治标不治本。真正的治疗方法应该是补益肾气、化解痰瘀水湿,让身体自身具备化解和代谢瘀滞的能力,这正是“肾气足则水液畅,瘀散则囊肿消”。 前不久,一位五十岁左右的男士前来就诊。他自述左侧腰部时常隐隐作痛,劳累、久坐后疼痛加剧,还伴有腰部酸胀感,疼痛有时会放射至腹股沟。他面色晦暗,舌苔白腻、脉沉细,自感身体乏力、精神不振,下肢略有水肿,小便偶尔不畅,检查发现左肾有一个直径约 3 厘米的囊肿。 观察这些症状便可知,这是典型的肾气亏虚、痰瘀互结、水湿停滞,兼有脾虚之象。为他开具的方子,核心就是“通、化、补”三者有机结合: 熟地黄:滋补肾阴、填精益髓,为肾脏补充充足的精气,是“补”肾的核心药物,肾气充足才能推动水液代谢正常运行; 山药:健脾益胃、滋肾益精,既能辅助熟地黄补益肾气,又能增强脾胃的运化功能,防止水湿内生,是“补”与“通”的桥梁; 茯苓:利水渗湿、健脾宁心,将体内多余的水湿通过小便排出体外,减轻肾脏的负担,为痰瘀水湿的排出打开通道,是“通”利水道的关键; 丹参:活血祛瘀、通经止痛,促进血液循环,化解肾脏内的瘀血,让气血能够顺畅地滋养肾脏,是“化”瘀的主力; 浙贝母:清热化痰、散结消肿,化解肾脏内的痰浊之邪,使痰瘀互结的状态得到改善,是“化”痰的重点; 泽泻:利水消肿、渗湿泄热,增强茯苓的利水作用,让水湿之邪更快地排出体外,进一步“通”利水道。 这个方子没有使用过于峻猛的药物强行消除囊肿,而是紧紧围绕核心思路:以熟地黄、山药补益肾气为根本动力,丹参、浙贝母化解痰瘀,茯苓、泽泻疏通水道,让瘀滞的邪气得以排出。 临证加减也有其独特的讲究: 1、疼痛较为明显者,加杜仲、续断,补肾强腰、活血止痛,缓解腰部疼痛不适; 2、囊肿较大、瘀阻较重者,加三棱、莪术,破血行气、消积止痛,软化顽固的囊肿组织; 3、脾虚明显、大便溏稀、身体困重者,加炒薏苡仁、白术,健脾祛湿、增强运化,改善脾虚湿盛的症状; 4、水湿偏重、下肢水肿明显者,加猪苓、车前子,增强利水消肿的作用,加快水湿的排出。 这位男士按照这个思路调理了四个多月,复诊时左侧腰部疼痛基本消失,劳累后也无明显不适,下肢水肿消退,精神状态明显好转。复查显示左肾囊肿从 3 厘米缩小到 1.5 厘米,整个人容光焕发,他感慨地说:“感觉身体里那股沉甸甸的‘浊气’,被一点点地清理掉了,身体轻松多了。” 其实,肾囊肿未必非要“强行切除”。它就像堵在肾脏通道的“瘀滞团块”,不必非要用外力强行挖走,只需调理肾气、化解痰瘀、疏通水道,让身体自身的“修复力”将瘀滞化解并排出体外。