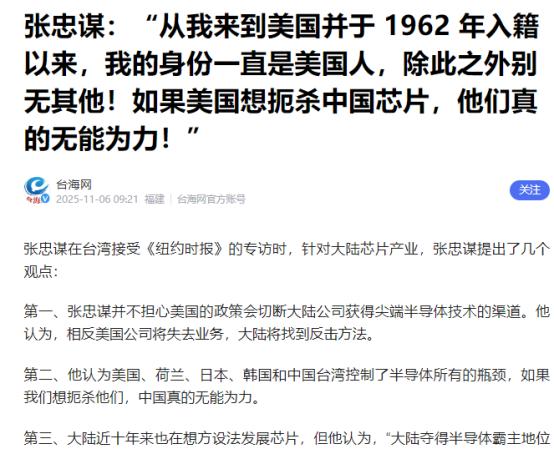

台积电创始人张忠谋,受访时再次语出惊人:“我真的认为,我的国家——美国,仍然是世界的希望,仍然是世界上光辉的典范!”他还强调:“自从我来到美国并于1962年入籍以来,我的身份一直是美国人,除此之外别无其他!” 这话听着够直白,也够坚定,一点没给外界留琢磨的余地。1962年入籍那会,他正在德州仪器干活,正好赶上全球半导体产业刚冒头的日子,等于从行业起跑线就扎进了美国体系里,这份身份认同倒也不是凭空来的。 张忠谋1962年入籍美国的时候,还在德州仪器上班呢。那时候的德州仪器,1959年才刚推出全球第一款芯片,整个公司正处在往芯片行业里扎深根、扩规模的关键阶段。 巧的是,他入籍那年,德州仪器刚好给“民兵”导弹的制导系统供了22套芯片——这可是芯片第一次用到导弹制导上,也是美国把半导体技术和军事需求绑到一起的重要节点。 其实那时候美国政府对半导体产业的扶持,力度大到没法说。1958年芯片刚发明出来,美国政府就直接拨了400万美元给研发项目,后来还追加了900万美元的订单合同,就是要帮这个新产业站稳脚。 从芯片发明到之后六年里,政府给芯片项目的资助加起来有3200万美元,这里面70%都是空军给的钱。 整个50年代中期到60年代初,美国半导体企业差不多80%的研发经费都来自政府的采购合同,到了60年代,美国市面上80%的芯片,还是国防部包圆了买走的。 张忠谋就是在这样的行业环境里一点点扎根,从最基层的工程师做起,亲眼看着美国靠政府的力量,把半导体产业从刚冒头的小领域,一步步推成了有规模的行业。 在这种环境里待久了,他对自己美国人的身份认同,自然就有了实打实的根基。他在德州仪器一待就是快三十年,从普通工程师慢慢做到集团副总裁,还是这家公司有史以来第一个华人高管。 他在那上班的那些年,正好赶上全球半导体产业从刚发芽到慢慢热闹起来的整个过程,还亲自参与了美国搭建半导体技术体系的核心阶段。 那时候美国为了帮半导体行业发展,还专门出了《小企业投资公司法》《信贷担保法》这些规矩,鼓励大家搞风险投资,又搞了个“第二供货商”政策防止一家独大垄断行业,这些事张忠谋都看在眼里、记在心里,比谁都清楚美国是怎么把这个行业做起来的。 而且美国半导体产业的技术优势,还有整个行业生态的完整性,也让他更认准了这种模式。 后来到了1987年,张忠谋自己创办了台积电,其实也带着很深的美国体系的影子。 台积电刚成立的时候,技术比英特尔那些大公司差不少,最要紧的就是让国际上的企业认可自己。1988年,他靠美国企业家葛洛夫的推荐,才搭上了英特尔的线,到第二年终于拿到了英特尔的品质认证——有了这个认证,台积电才算真正拿到了给国际大厂做代工的入场券。 到了1996年,台积电干脆直接去美国华盛顿投资,开了家做晶圆技术的公司,把业务又拉回了自己最熟悉的美国产业圈子里。 台积电后来的发展,也一直跟美国的市场、技术绑得特别紧。1997年,台积电去美国纽交所上市,成了中国台湾地区第一家在纽交所挂牌的企业,就是靠美国的资本市场,才把规模快速做大。 2024年,台积电在美国亚利桑那州的工厂正式投产,专门给英伟达生产Blackwell芯片的晶圆,这事在当时被说成是美国重新搭建高端芯片供应链的关键一步。 这座工厂还拿了美国政府66亿美元的补助金,计划要生产3纳米、4纳米这些先进制程的芯片,完全跟着美国“把制造业拉回本土”的战略走。 就算后来自己创办了台积电,张忠谋对自己美国人身份的认定也没半点松动。2023年8月,92岁的他接受《纽约时报》采访时,就已经说过自己是美国国籍,没别的身份。 那次采访里,他还明着支持美国和盟友在半导体领域限制中国大陆发展,说“美国、荷兰、日本、韩国还有台湾控制着关键环节,要是真决定卡脖子,中国大陆的企业没辙”。 这次说的话,跟上次的核心想法一模一样,都是因为他打心底里信任美国的半导体体系。 这种信任背后,是他对美国半导体产业历史的真切了解。他看着美国从政府牵头搞研发,慢慢过渡到培育市场竞争,看着私人资本一点点代替政府资金,成了行业里的主力,也看着硅谷从一个搞科研的聚集地,长成了全球都盯着的创新中心。 这些他亲身经历的事,让“美国是世界榜样”的想法在他心里扎得特别深,不是随便听人说的。 现在台积电的全球布局,更能看出这种对美国体系的依赖。台积电在美国主要做3纳米、4纳米这些先进制程,还有军用晶片的研发,把最核心的2纳米制程技术留在中国台湾地区——这种安排本身,就是在适配美国的技术标准和市场需求。

评论列表