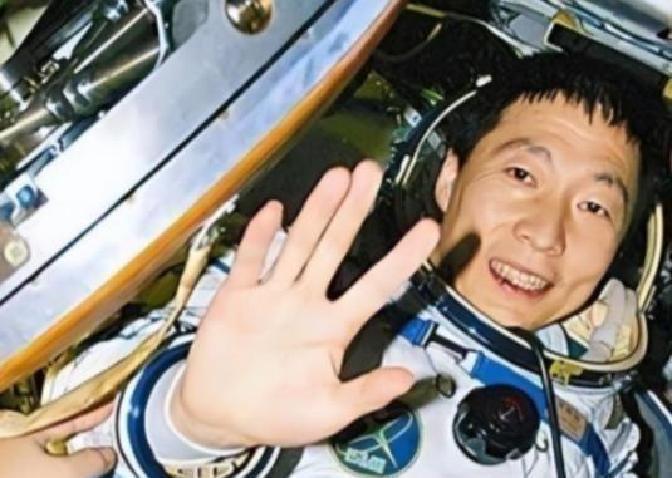

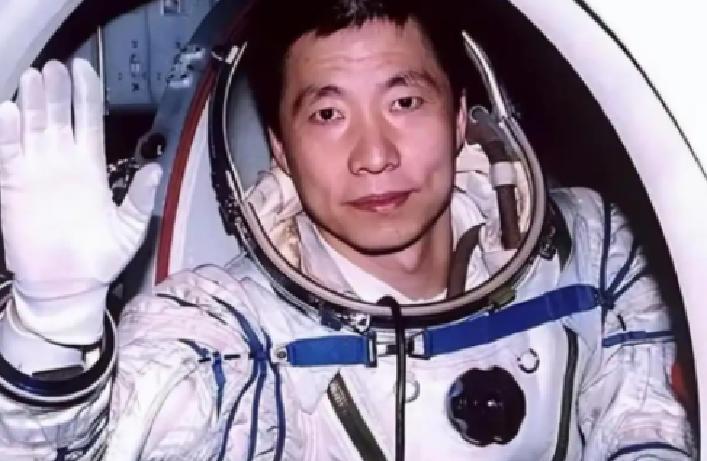

果不其然。 中国航天员杨利伟宣布了,不再登天,把精力投向选训与任务筹备。 从他那次飞行的真实细节说起,态度已经很明确:这是把命探路的首飞,后续把机会留给后辈,是冷静而合情理的选择。 2003年10月15日,神舟五号从酒泉升空,次日返回着陆,整个任务在国内没有可直接照搬的流程。他在约30公里高度遭遇了持续26秒的横向强振,直观感受是呼吸、视线都受到影响。这类上升段异常后来被系统性排查和优化,国内把经历变成改进点,核心立场很清楚:首飞完成使命,后续更需要他把经验转化为方法。 进入轨道后,舱外偶发“敲击”声,这个现象直到现在也只有多种分析版本,常见解释是结构在温差环境下产生微小形变的声源。当时他独自值守,保持程序化处置并按预案监控参数。这份处置能力,更适合在训练场传递给成批的年轻航天员,才能形成稳定的任务能力。 返回阶段,他报告舷窗外层防护玻璃出现裂纹,内层承压玻璃参数正常,飞行继续按程序完成。后续型号在材料与检测环节都做了加强,国内把这类真实故障样本纳入数据库,任务风险随之降低。主题仍然回到那句:首飞的价值不只是一次任务,更是把问题都摆在台面上。 把这条线拉长看,神舟六号开始双人飞行,神舟七号实现出舱活动,后续与空间站对接成为常态任务。载人航天进入持续运行阶段,更依赖体系化的队伍和稳定流程。杨利伟把角色转换到选拔与训练,对整个队伍更有贡献。 拿国外对照,尤里·加加林在1961年完成东方一号任务后没有再入轨,后来从事训练与保障;约翰·格伦在上世纪90年代重返航天飞机,是在成熟体系下的特别安排。两种路径都指向一个事实:首飞人物承担的是开路任务,后续重复飞行不是唯一选项。 再看身体与年龄门槛,载人飞行对心肺、前庭、反应时都有硬指标,年龄增长会影响选拔边界。国内现有梯队不断补充,年轻人更适合承担高强度飞行。把岗位调整到训练与筹备,是让资源投入到最需要的地方。 他把个人经历固化成教材:上升段振动的识别与忍耐阈值、孤立环境的心理管理、突发征候的报告与确认,这些在模拟训练里都能展开细化。整个队伍的飞行质量因此提升,风险因此收敛。 从工程节奏看,空间站长期驻留、交会对接、出舱作业,任务密度比早期高得多。一名资深航天员留在地面,把关键经验放进训练和流程,比单人再次飞行更能提高整体能力。 这不是退,是换位。首飞创造起点,后续把舞台交给更多人,是让事业运转得更稳。 杨利伟那次把所有未知风险都变成了已知条目。后来的人少走弯路,飞船更安全,流程更清晰,这就是首飞的意义。 把握这条主线看,他不再登天,是在为更多可靠的登天铺路。结论很简单:任务完成,经验落地,队伍成长。这样走,才更稳。