珠峰扫地僧品牌营销笔记——

●一盒40克售价3元的调料,利润仅8分钱,却能每年卖出数十亿包,创造超过30亿元的销售额——王守义十三香用三十多年的时间,演绎了一段中国传统企业稳健发展的传奇。

1984年,年逾六旬的王守义在河南驻马店凭100元起家,成立了家庭作坊式的“十三香”调味品厂。谁也没想到,这个小摊贩最终发展成为年入超30亿元、纳税超4亿元的调味品巨头。

更令人惊讶的是,这家企业坚持“不上市、不融资、不多元化”的经营原则,在浮躁的商界环境中走出了一条独具特色的发展道路。

01草根起家:100元到30亿的蜕变

王守义十三香的渊源可追溯到1959年。那年,祖居开封通许县的王守义迫于生计,根据祖传秘方,采用20多种纯天然中药材香料,配制出一种新的调味品,并取名为“十三香”。

为取得信誉,王守义在每包调料上盖上了“十三香”的四方印章。

然而,好景不长,随着“割资本主义尾巴”运动的展开,十三香的生产被迫中断。直到1984年,随子女到驻马店定居的王守义在儿子王银良的劝说下重拾旧业。

父子俩申领了营业执照,以100元起家,成立了十三香调味品厂。

创业初期,无论严寒酷暑,王守义每天早晨4点起床出摊,坚持薄利多销的经营方式。那时的他也许没有想到,眼前的“十三香”竟开创了未来调味品的新潮流。

02质量基石:苛刻原料选择与工艺创新

王守义十三香成功的核心秘诀之一是对产品质量的极致追求。

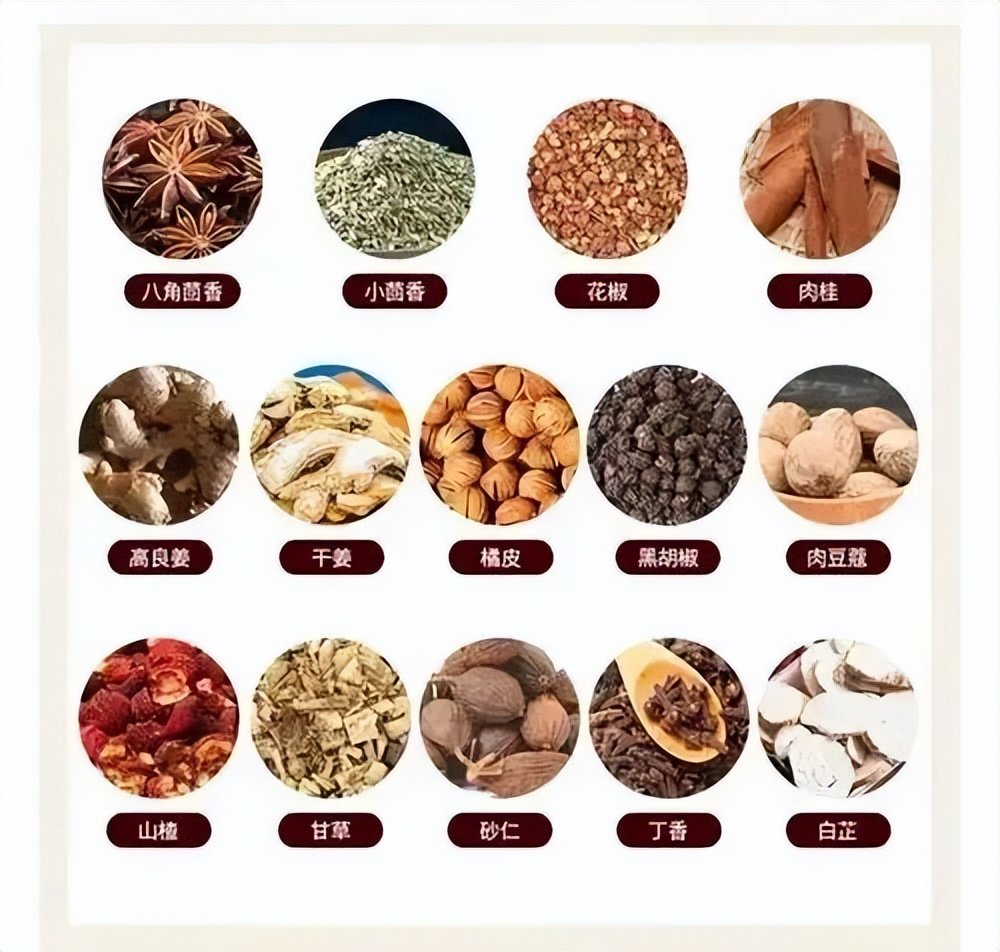

在原料选择上,王守义十三香汇聚九州方圆之香料:花椒来自四川,白芷来自浙江,胡椒来自海南,草果来自云南,大茴、桂皮来自广西,砂仁、山奈来自广东,小茴来自甘肃。

一位供货商透露:“厂家对提供的原料要求很苛刻,对供货商采取‘分承包方评定制度’,每年考核评审,只要不达标,就坚决取消供货资格。”

在生产工艺上,王守义十三香集团在继承传统调味文化的同时,对传统工艺流程进行了重新整合,将传统炮制加工方式与科学加工工艺相结合。

2016年5月,由专业医药设计院按医药工业洁净厂房和GMP标准设计,建筑面积达8万余平方米的十三香集团新生产车间正式投入使用。

新车间全面落实了成品料密闭自动循环供料、包装材料自动循环输送、生产过程自动在线异物无损检测、自动检重,机器人自动码垛入库等自动化、高标准的生产流程。

03商标保卫战:守护品牌identity

随着王守义十三香知名度的提升,商标纠纷接踵而至。

1999年9月,王守义十三香集团公司申请注册“十三香”商标。这一举动引发了与山东定陶县永兴调味品厂长达四年的商标之争。

山东方面认为“十三香”是一种调味品的通用名称,不能将“十三香”作为商标注册。他们指出“十三香”是13种天然香料研磨而成。

“十三”表示原料和成分的组成和数量,“香”表示商品的性质和特点。

2003年,北京市一中院对此案作出判决,“十三香”可以作为商标注册,王守义调味品公司拥有该商标权。

法院审理认为:王守义集团公司长期生产、宣传、使用“王守义十三香”调味品,已经拥有较高的知名度,具备商标的显著性。

04保守与创新:独特的经营哲学

王守义十三香有一条代代相传的祖训:“不准公司多元化发展,也不上市,不玩资本运作,更不准家人做房地产生意,挣惯了快钱,就不会再安心做实业了。”

这一理念在当今追逐资本的热潮中显得尤为特立独行。

多年来,王守义十三香从未向外借过一分钱,所有运营资金完全依靠自有资金滚动发展。就连2015年投资现代化厂房和设备所需的8亿元资金也完全属于自筹。

甚至有多家银行上门拜访,想方设法求贷款,王家人都置之不理。

然而,保守不等于拒绝创新。在王守义十三香的发展历程中,创新始终是其生命线。

王银良曾说:“我们企业由一个生产十三香调料的小企业发展成为全国知名品牌,除了扎根稳,专注本业不盲目扩张,创新尤其重要。从销售方式上的创新到生产管理上的创新,再到人员管理上的创新,我们一直在不停思考、在琢磨、在实践。”

05传播变革:从央视到高铁再到“玩梗”

在品牌传播上,王守义十三香始终与时俱进。

早期,在渠道为王的年代,王守义十三香以电视广告的形式在消费者面前呈现。他们在央视经济频道大打广告,还在经济品牌的每天美食5分钟前滚动播出。

2017年,王守义十三香创新传播方式,大量冠名高铁列车线路,最大限度覆盖更广泛消费区域。

目前已冠名14组88条线路的高铁列车,途经150个重点城市200余个站点,覆盖了24个省份。

2020年,当苹果公司发布新品iPhone12系列时,王守义十三香却意外被送上热搜,网友纷纷调侃:“千万别买苹果12,因为王守义说十三香”。

王守义十三香官微迅速回应:“12香不香不知道,王守义十三香肯定香,你值得拥有。”

这种灵活的“梗营销”,帮助这个老字号品牌成功吸引了年轻消费者的关注。

06传承与挑战:家族企业的现代化之路

作为传统家族企业,传承和转型是王守义十三香绕不过的难题。

王守义十三香经历了三次痛苦的家族制改革。王银良首先让妻子与弟妹退出管理层,并聘请职业经理人重新打造现代企业管理模式。

随着第三代逐渐进入企业,新旧观念的冲突也开始显现。

王守义的长孙王太白曾自述,自己曾是挥霍富二代,英国留学期间,在曼彻斯特炒过房地产,亏了几千万。回国后,他看不惯父辈的保守。

他一提上市,父亲就说:“上市是圈钱。”-

2009年,十三香集团曾短期涉足餐饮业,宣布进军餐饮业,计划在全国开500家豆捞店。但仅仅两个月时间,新开的豆捞店被迫关门,企业投入的几百万元打了水漂。

这次失败让王守义十三香更加坚定了专注主业的决心。

如今,穿行在中国各大城市的高铁上,偶尔会看到冠名“王守义十三香”的列车飞驰而过。车身上那个熟悉的老人头像,与车厢内现代化的环境形成鲜明对比,却又浑然一体。

王守义十三香正如这些列车一样,在传统与创新之间找到了平衡点,既保留了对品质的执着坚守,又不断借助新技术、新渠道向前飞驰。

从摆地摊到高铁冠名,从盖印售货到玩转网络热梗,变的是传播方式和销售渠道,不变的是对产品质量的极致追求。

这或许就是这家老字号企业能够穿越周期、持续飘香的终极密码。

在商言商:商业追求“利益最大化”是无可厚非的,但做到“微利、薄利多销”的往往能成为“行业寡头”,能直接阻断了其他想进入该品类的对手。

![当代奢侈品三巨头面包刺客不知道大家听过吗太离谱[晕][晕]一个小小的](http://image.uczzd.cn/4874282786946795130.jpg?id=0)

评论列表