前言

在就业市场的角力场上,原部委直属高校往往如同带着“先天外挂”般突进。它们背后的行业背景,不是虚名,而是能直接左右毕业生的职业命运。金融类院校与工科类院校,就像两种截然不同的血脉——一条是掌控资本流向的“央行基因”,另一条是制造重器、握紧产业命脉的“机械血脉”。两者虽路径各异,却在就业竞争中呈现同样的压制力,令普通双非院校难以望其项背。冲突在于:一个能让学生走进银行核心部门,一个能让毕业生进入高门槛的国企制造业,这种差距不是努力的差距,而是资源、渠道与产业垄断性的差距。

正文

一、“央行基因”VS“机械血脉”:两类原部委高校如何“吊打”普通双非?

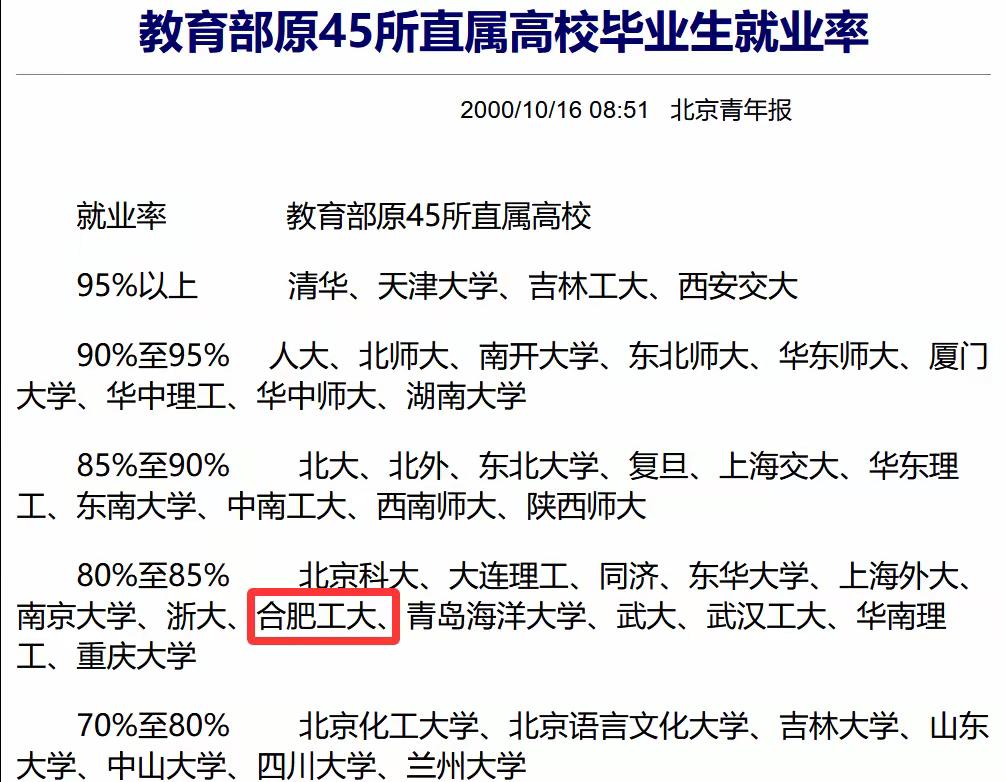

“央行基因”院校,典型如河北金融学院,依托央行系统的深厚资源,毕业生可以直接对接银行、保险、证券等核心金融机构,甚至部分专业有着半封闭式的“内推通道”。一些院系在毕业前就已收到定向录用通知,进入人行、政策性银行、头部商业银行的比例高到让外界难以置信。这种背景不是简单的校友网络,而是行业与学校深度绑定形成的利益链条,毕业生仿佛被带上了“准编制”的护身符。而机械血脉院校,如太原科技大学、兰州理工大学,则在制造业、电力行业中拥有强势地位,凭借与央企、地方龙头国企多年的项目合作,毕业生进入这些单位的比例常年高达35%-70%。这意味着他们掌握进入高薪稳定岗位的另一把“钥匙”,与市场上的普通竞争几乎没有交集。

两种基因,表面上是行业差异,实质上是镶嵌在学校骨骼中的隐形护城河。行业背景不仅决定了就业的终点,更决定了通往终点的道路是否平坦。普通双非院校的学生,即使凭实力走到面试桌前,也要面对背景与资源不对称的壁垒。

二、低分高就还是“隐形门槛”?揭秘5所原部委高校的录取分数线玄机

在外界眼中,这些原部委直属高校的工作去向往往能与一线 211 相媲美:毕业生轻松进入国企、央企甚至核心行业部门,起薪高、稳定性强。然而,当目光转向录取分数线,却发现另一个戏剧化的对比——不少省份的分数看似“亲民”,甚至比同省的一些普通“双非”还要低。这种现象让许多人产生幻觉:是不是只要分数线够,就可以直通高薪与编制?现实的答案远比表面复杂——低分只是表面现象,背后隐藏着不小的门槛。冲突在于,分数低可能“进得去”,但不一定“上得去”核心专业;而核心专业才是真正绑定行业资源的通道。

以吉林和贵州为例,某原部委金融类院校在吉林省录取最低分仅 511 分(比省控线高出不到 20 分),在贵州甚至只有 519 分。然而,这个分数对应的,大概率是学校中偏冷门或与行业核心脱节的专业,如信息管理、市场营销,甚至一些与金融沾边不多的应用类方向。真正能直通银行、证券或保险核心部门的热门金融学、经济学专业,在这些省份的录取分数往往高出最低分 30-50 分以上,且名额极少。对于报考者而言,“低分高就”更多是一种错觉——进入学校只是第一步,进入“核心专业”才是硬门槛。工科背景院校在录取上的分数分化同样明显。例如太原科技大学,在理工类考生中强调制造业、电力等强势专业,部分省份的录取线不高,但机械设计制造、材料成型等与央企合作密切的专业,分数线常常比整体提档分高出一截。对于文科生而言,这类院校的分数更低,甚至因为就业方向偏工业而被忽视,但这不意味着文科生能共享工科生的就业优势——岗位匹配是硬约束。

这种分数上的矛盾,本质是专业选择的资源割裂。学校的整体录取分数线只是覆盖了一个“壳”,而真正的就业优势集中在壳内部的少数核心专业。这就解释了为什么看似容易进入,却依然与行业核心位置相距甚远。尤其在金融类院校中,物理类考生的录取分数往往相对低,原因是金融、经济等主力专业面向历史类、文科类招生,而物理类的名额多分配给信息技术、管理等外围专业,行业绑定度下降,自然拉低了平均分。这种结构性分差,是低分与高就之间的隐形门槛——没有踩中核心资源点,再低的分数也只是进入了外圈。

由此得出的结论是:低分高就确实存在,但它更多是一种在专业和省份维度上的策略性机会,而非全盘通用的规则。外界只看分数忽视专业方向的做法,就像用一把尺子量完全不同的轨道,结果自然南辕北辙。真正掌握这些“分数玄机”的考生,往往会锁定那些行业绑定度高但报考热度相对低的省份和专业,从而逆袭就业高地。

三、“制裁名单”与“轴承专业”:原部委高校的“光环”与“局限”

原部委背景,曾经是许多院校的金字招牌——资源集中、行业绑定、校企关系紧密。但在今天的高教版图中,它却成了某种双面旗帜:一面闪着荣耀,一面刻着局限。它们在各自领域里如同顶尖刀具般锋利,却难以在综合排名中与综合性强校争锋。这种特殊定位造就了一个看似矛盾的现实——行业优势无可替代,却无法跻身新时代的重点大学名单。对于专注某一领域的学生,这是一片“精准热土”;但对于求全的考生,它们的高处反而“不胜寒”。

兰州理工大学,是这种矛盾最具象的范例。它在工科领域的科研与技术实力,强到引起国际关注——甚至被列入美国出口管制的“制裁名单”,其特定材料与制造工艺被视作关键技术,带着国防与高端装备的战略价值。然而,在国内综合排名中,它无法以这份工业战力换取全面的学科优势,大批文、法、经类学科相对薄弱,导致在综合竞争中失分。另一边,河南科技大学的“全国唯一轴承专业”,在制造业尤其是重工体系里拥有极高话语权——它培养的人才几乎可以无缝进入国内外的大型机械制造企业,成为生产线上的核心环节。然而,这种行业稀缺性,也意味着学科版图过于集中,一旦跨领域求发展,不如那些在多学科交叉上占优势的综合性名校灵活。

结语

行业特色专业的吸引力在这些院校里被最大化——它们是企业眼里的“香饽饽”,因为毕业生直接带着解决真实问题的能力进入岗位,几乎无需过渡期。但这种极致的行业匹配,同时也是“窄门”:报名者必须有极清晰的职业方向,一旦入学再改轨道,可能错过最强势的就业窗口。这样,原部委高校的光环更像是一道精准光束,照亮的是特定舞台,而非所有赛道。从上一节的“低分高就”的隐形门槛,到这一节的“高精专”的局限,逻辑链正在收束——真正掌握就业优势的,不只是分数技巧和热点专业选择,还必须理解行业资源如何在校内流动。