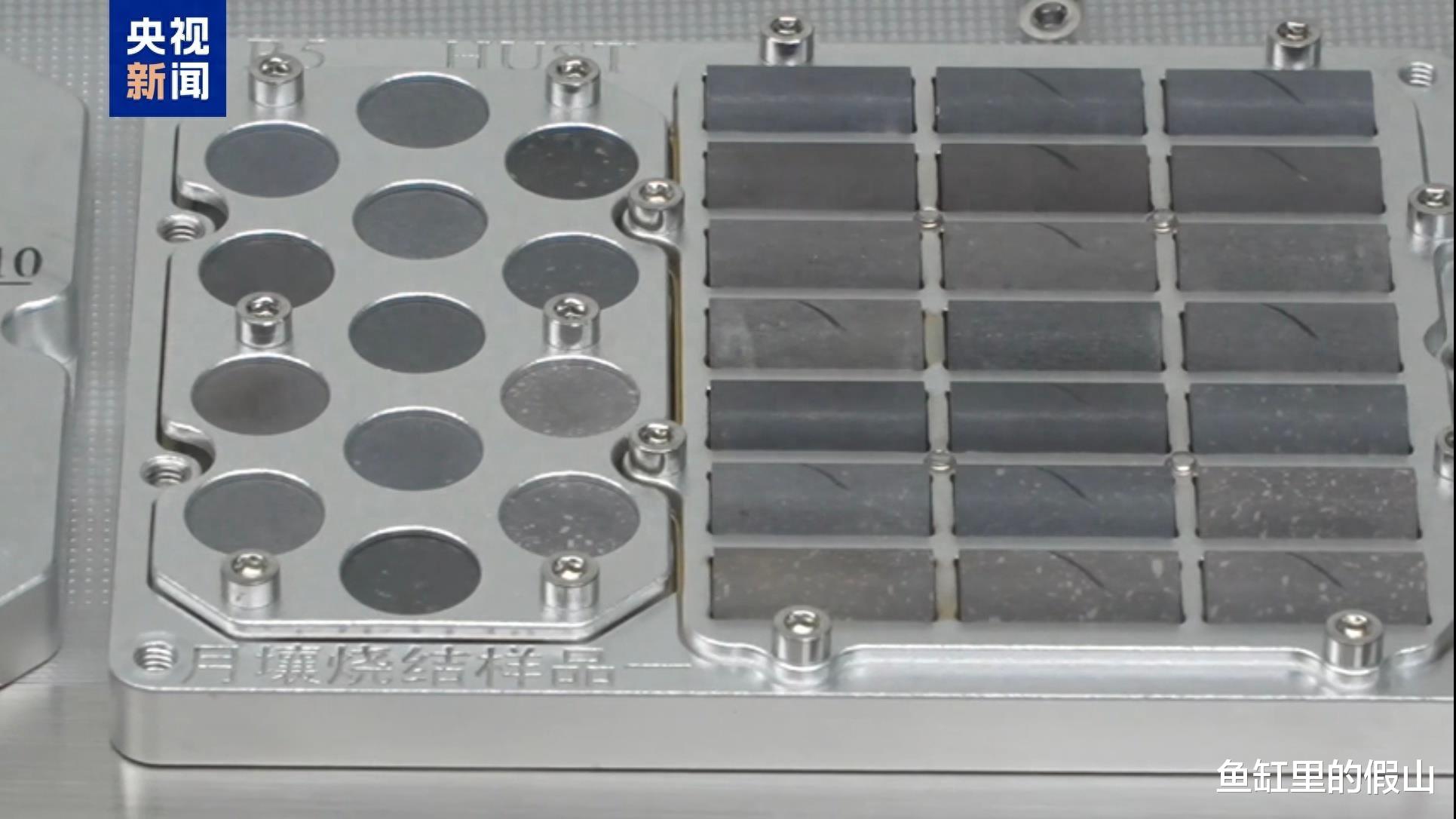

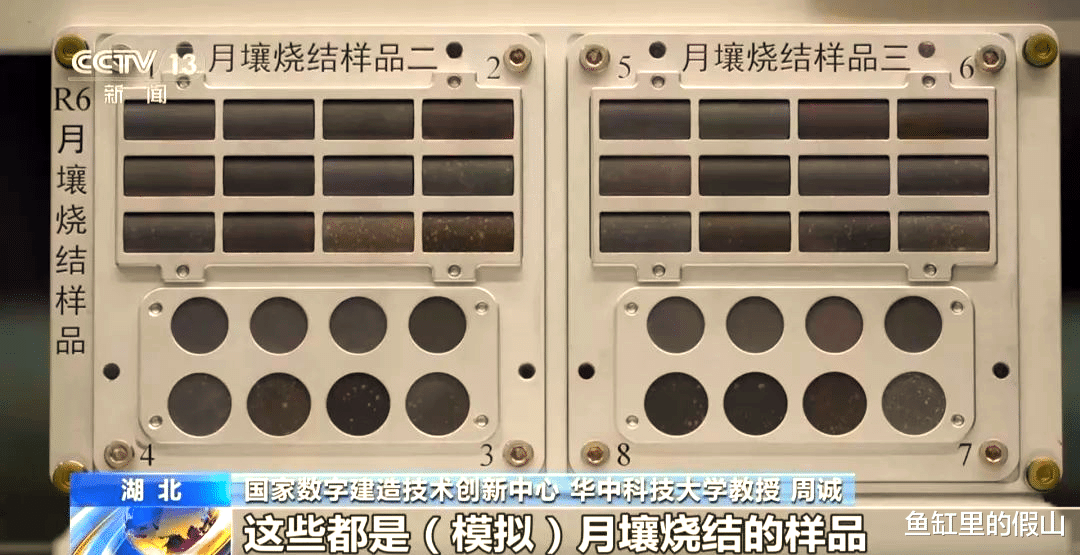

随着神舟二十一号顺利返回,其中最引人注目的,除了航天员,就是34块总重约100克的月壤砖。它们刚刚经历了长达一年的太空暴晒、辐射轰击和高低温循环折磨,却依旧状态良好。对中国航天来说,它将是未来几十年在月球建造永久基地的第一块基石。

是的,作为世界知名的基建狂魔,我们已经把“手”伸向月球了。

中国为什么要把砖送上太空?原因非常简单粗暴,只有在真实极端环境中验证过的材料,才能安安心心在月球盖房子。

这一批模拟月壤砖的“太空实习”,主要验证三大核心能力:

第一,能不能抗冲击?能不能抗月震?这关系到未来我们在月球的基地是否坚固。

第二,在月昼180℃、月夜-190℃,温差将近370℃的情况下,材料必须能在冷热之间“游刃有余”,不会轻易碎裂。

第三,月球没有大气,没有磁场保护,宇宙射线直射,微流星冲击,这些恶劣的情况砖也得扛住,否则基地盖好也是白费,根本没法住人。

这一年,它们在天宫空间站的实验舱进行了无数的实验,结果全部通过,且状态良好!

这意味着,中国第一次在地外建筑材料上迈出了真正意义上的工程级跨越。

那么,中国并没有多少月壤,这些“月壤砖”到底是怎么炼成的?

中国的嫦娥五号和嫦娥六号从月球返回后,给中国航天带回了一些月壤样本,以前我们只有老美给的1克月壤用来研究,实在不过瘾,现在终于够用了。于是研究团队通过模拟真实月壤成分,制作出大量的模拟月壤。然后将材料称重、压制、放入真空热压炉,在数百度高温下烧结成型。拿在手里,它的密度和砌墙砖差不多,但强度却是普通红砖甚至混凝土砖的三倍以上:1平方厘米承受1吨重量,堪比混凝土。

和地球不同,月球不能大规模运建筑材料。毕竟每运1公斤,都要付出巨额发射成本。因此“就地取材”是绝对刚需。中国科学家深知这一点,所以研发路线非常明确:在月面用月壤造建筑材料,实现真正意义的“靠山吃山,靠土用土”。

更硬核的是,中国已经造出了世界首台月壤打砖机,未来直接送到月球上,把月壤现场加工成砖,各种规格都能打印,房子像堆积木一样建。从这点看,中国建月球基地的速度,很可能比地球上某些开发商盖住宅小区还快。看到这里不少网友或许会想,我们学土木的,想上月球打灰是打不上了,砌墙也有机器人替代,是不是上月球没戏了?其实月球越自动化,越需要土木工程师。

其实不然,让机器人砌墙抹灰没问题,但它们不知道怎么规划一个城市,咱土木人知道,而且太阳能阵列要几十公顷,核能模块要深埋,氢氧储罐要低温隔热,电缆通道要埋设,这些大型基础设施工程都是土木人的主场。

那么问题来了:有了这34块月壤砖,现在能在月球盖房吗?当然不能。它们肩负的,是为未来几十年登月工程“探路”的角色。真正要盖房,还得解决两个问题:

一是月面的极端自然环境。温差、辐射、微陨石、月震,这些都会长期影响结构安全。现在的试验说明:材料在400公里高的太空中可以扛的住一年,但未来还需在月球表面实地测试,而且时间要比一年更长。

二是建造方式必须智能化、无人化。月球不能派大量工人去搬砖,只能依靠机器人、3D打印、自动部署等方式。而我们已经在这条路上深耕多年,从月球车到机械臂,从智能探测到远程操作,所有技术都是为了完成主线任务:在月球建设基地。

中国的“基建狂魔”文化,不仅在地球上看得见,在宇宙里也将要大放异彩。

未来的某一天,月球表面可能出现这样的画面:一台中国打造的月壤打砖机喷着光,一块块月壤砖整齐堆叠;几十台机器人挥舞着机械臂,将砖块像搭积木一样筑成堡垒;建筑旁边是太阳能阵列,地质实验室,深空通信天线,远处是中国航天员的居住舱,像极了科幻电影里的基地。

而这一切,都将从今天的这34块小小月壤砖开始。

评论列表