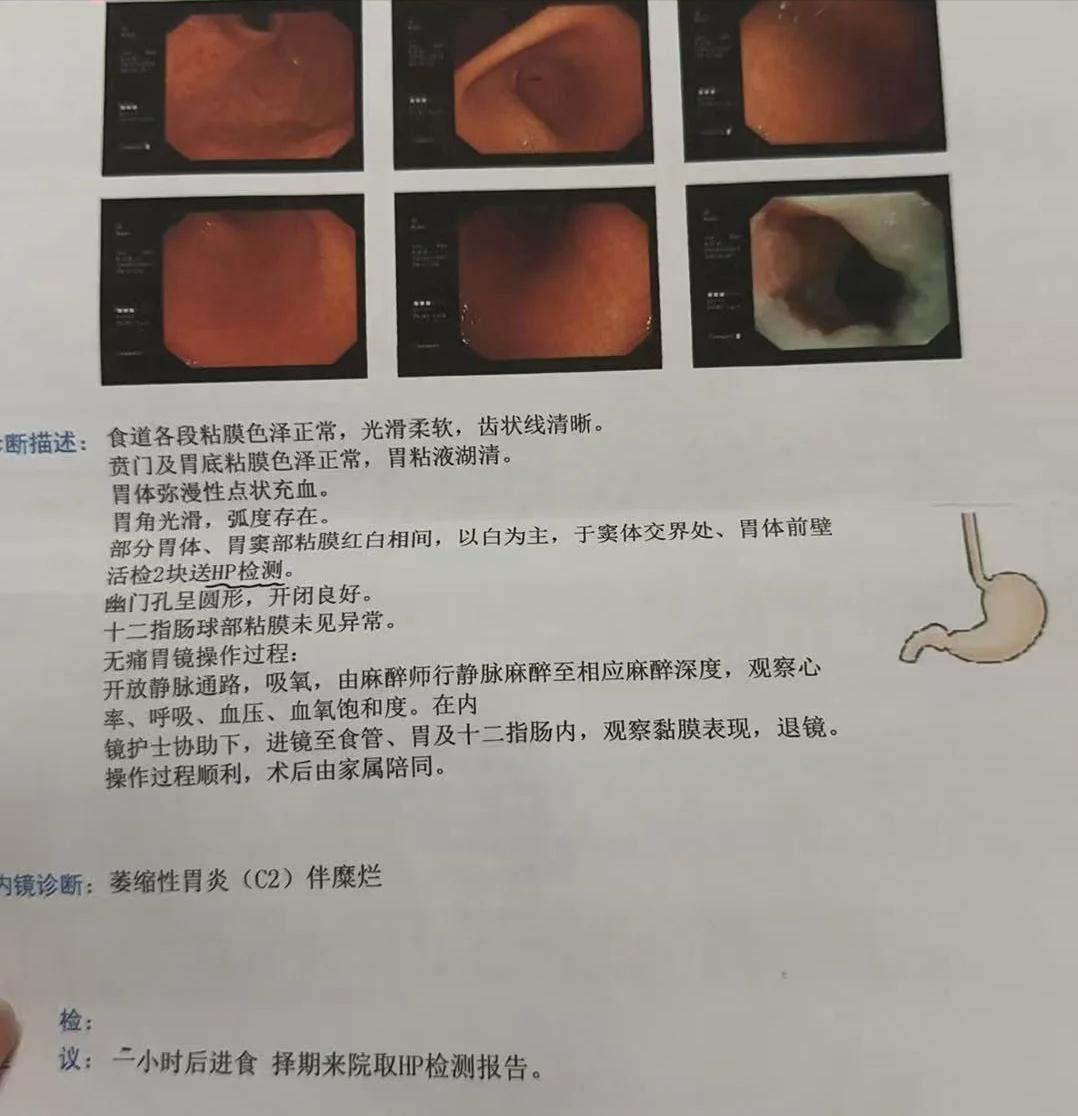

在门诊中,我常常遇到患者拿着胃镜报告焦急地询问:“宋主任,我平时没觉得胃有多大事,怎么一做胃镜,就直接是C2,甚至是C3了?”这种情况非常普遍,其背后并非疾病突然发生,而是一个长期积累、缓慢发展的过程。今天,我就从专业角度为大家分析其中缘由,并分享相应的中医辨证思路。

[心]点击 脾胃专家宋金玲 快速关注我[心]

说个题外话,科普内容可能没那么有趣,术业有专攻,如果我的科普内容能帮到你,请帮我点一个推荐[赞],这也是我能坚持科普的意义

一、为何一发现就已是C2、C3?

主要原因可归结为以下三点:

症状与内镜表现不完全平行:萎缩性胃炎是一个长达数年甚至数十年的慢性进展性疾病。在早期和中期,胃黏膜的萎缩程度与患者自我感受到的症状轻重并不完全一致。许多患者可能仅表现为偶尔的腹胀、嗳气或食欲不佳,并未引起足够重视,直到胃镜检查才揭示出真实的病理改变。忽视身体的“提示信号”:胃部的不适是一个重要的预警。然而,诸如饭后饱胀、食欲下降、大便不调等非特异性症状,很容易被归咎于“消化不良”或“偶尔不舒服”,未能及时进行胃镜检查,从而错过了在萎缩更早期(如C1)干预的机会。致病因素持续存在:幽门螺杆菌(Hp)感染:这是导致胃黏膜萎缩和肠化的最主要病因。如果感染长期存在而未根除,它会持续引发胃黏膜的慢性炎症,最终导向萎缩。不良习惯的长期累积:长期饮食不节(如偏好辛辣、油腻、生冷食物)、吸烟、饮酒、精神压力过大等,都会持续损伤脾胃功能。在中医看来,这相当于不断耗伤脾胃之气,日积月累,从功能性失调发展为器质性病变。总而言之,C2、C3的诊断结果,是慢性胃病在您未曾察觉的情况下长期发展的一个阶段性体现。

二、中医如何看待与治疗萎缩性胃炎?

在中医理论中,本病可归属于“胃痞”、“胃脘痛”等范畴。其核心病机在于 “本虚标实”——脾胃之气阴亏虚是发病的根本(本虚),而气滞、血瘀、湿热等病理产物则是致病的标象(标实)。

结合我的临床经验,萎缩性胃炎(C2、C3期)常见以下四种证型及应对策略:

证型一:脾胃虚弱证

主要表现:胃部隐痛,温热或按压后感觉舒适,食欲不振,精神疲惫,面色偏黄无华,大便稀溏。舌象多见舌质淡、边有齿痕。核心病机:脾胃阳气不足,运化水谷精微的功能减弱。治法:健脾益气,温中养胃。常用方剂:黄芪建中汤或香砂六君子汤加减。前方长于温中补虚,后方善于健脾行气,临床需根据患者具体情况化裁。

证型二:肝胃不和证

主要表现:胃脘胀满或痛及两胁,嗳气频作,或伴反酸,情绪波动时症状明显加重,常感烦躁。舌质多淡红。核心病机:情志不遂导致肝气郁结,进而横逆侵犯胃腑,使胃气通降失常。治法:疏肝解郁,理气和胃。常用方剂:柴胡疏肝散或逍遥散加减。此类方剂能调和肝脾,顺畅气机,从而缓解因情绪引发的胃部症状。证型三:胃阴不足证

主要表现:胃脘有隐隐的灼痛感,虽觉饥饿但不想进食,口干咽燥,大便偏于干结,形体可能消瘦。舌象典型为舌红少津、苔少或无苔。核心病机:胃中阴液耗伤,津液不足,无法濡养胃黏膜。治法:滋养胃阴,生津润燥。常用方剂:益胃汤或沙参麦冬汤加减。这类方剂由甘凉濡润之品组成,能有效补充胃阴,滋润胃络。

证型四:瘀血阻络证

主要表现:胃痛如针刺,痛处固定且拒按,病程长久,或有黑便史,面色晦暗。舌质紫暗,或可见瘀点、瘀斑。核心病机:病程迁延,“久病入络”,导致胃部络脉血行不畅,瘀血内停。治法:活血化瘀,通络止痛。常用方剂:失笑散合丹参饮,或膈下逐瘀汤加减。旨在通过活血散瘀,改善胃黏膜的微循环与气血灌注。

三、我们的治疗目标

对于已经诊断为C2、C3的萎缩性胃炎,我们的治疗策略是清晰的:首先,通过精准的辨证论治,快速缓解患者的临床症状,显著提升生活质量;其次,也是更关键的,是稳定甚至逆转病理改变,致力于延缓或阻断其向肠上皮化生、异型增生等更高级别癌前病变的进展。在临床上,我们确实观察到,部分患者经过系统、规范的中西医结合治疗后,病理分期得以改善。

希望以上的解读能帮助您更深入地认识萎缩性胃炎。如果您正受此病困扰,建议尽早就医,在专业医师的指导下制定个体化的治疗方案。