“老张啊,你这脖子上的包,是不是最近才长的?”“是啊,没啥感觉,也不疼,揉揉也没事,可能是上火了吧,过几天就消。”

这是门诊里常听到的一段对话。说实话,像老张这样的病人,不在少数。总觉得只要不疼、不痒、不碍事,那就不是事儿。

可偏偏,有些“不声不响”的东西,才最容易让人掉以轻心,结果等到发现问题,往往已经晚了。人这一辈子啊,身上磕磕碰碰、起点疙瘩、长些小东西,那都不稀奇。

但若是长了这两种东西,还真不能只当“火气大”或者“免疫力低”,得多长个心眼。别到时候,晚一步,悔得肠子都青了。

先说第一个,看着不起眼,却可能是大麻烦的“硬疙瘩”。有一位退休工人,平时身体倍棒,高血压也控制得不错。就是右侧脖子上,慢慢鼓起一个小包,按压不疼,也不红也不热。

他觉得是扛水泥时拉伤了,结果三个月后,这个包越长越大,后面检查才发现,竟然是鼻咽部的恶性肿瘤转移到了淋巴结上。

按理说,脖子上有淋巴结是正常的,感冒发烧的时候,它会肿一肿,等病好了又缩回去。

但要是这个疙瘩长时间不消,摸起来硬邦邦的,轮廓清晰、活动度差,甚至越长越大,那可就得小心了。

有研究显示,超过三厘米、持续两周以上的无痛淋巴结肿大,有可能是恶性肿瘤的早期信号。

尤其是在脖子、锁骨上方、腋窝这些地方出现的硬疙瘩,得格外注意——这些位置是身体“哨兵”,一旦有问题,往往不是小病小灾。

不能光靠“疼不疼”来判断,这就像贼进了家,别指望他敲锣打鼓告诉主人。恶性肿瘤的可怕之处就在于“悄无声息”地发展,而身体给的信号,常常被误会成“上火”“炎症”“年纪大了”。

再说第二种,皮肤上突然冒出来但不太听话的“黑痣”。有个中年人,以前手臂上就有一颗小黑痣,从小就有,他也没当回事。

可前段时间,黑痣颜色变深了,还开始不规则了,偶尔还出点血。他以为是不小心抓破了,过几天就好。结果一查,竟然是皮肤癌里最危险的一种:恶性黑色素瘤。

这病虽然在咱们国家不算高发,但一旦得了,发展速度极快,容易早期转移。

而且它的“门面”变化多端,不再是童年那颗圆圆的、边界清晰的老痣,反而是那种突然蹦出来的、不对称、边缘模糊、颜色发亮或者不均匀的“新朋友”。

有经验的皮肤科医生一看就知道:这种痣,得赶紧查,不查就糟了。尤其是那些突然长出来的、短时间内变大的、颜色奇怪的,或者开始痒、出血、溃烂的,更不能拖。

有人说,“我家里人也有痣,几十年了也没事。”是,谁身上没点痣?但问题不在于有没有,而在于它变没变、变得快不快、变得像不像“坏痣”。

有一个口诀很有用:“一大,二黑,三不对称,四边缘不整,五出血发痒”,这五样里要是占了两三样,十有八九得提防了。

一项权威研究指出,恶性黑色素瘤的五年生存率跟发现时间密切相关,早期发现能达到百分之九十以上,而晚期只有二十不到,差距可以说是天壤之别。

回头看,这两种东西——一个是“长在体内的硬包”,一个是“长在皮肤上的古怪痣”,它们的共同点就是:来得慢、没感觉、变化大、不听话。很多人就是因为“没感觉”,才掉以轻心。

但问题是,癌症最喜欢的,就是这类“没感觉”的伪装术。它不像普通疾病,发高烧、咳嗽、疼痛、出汗,它不吭声,等到真闹大了,已经是“晚期舞台”了。

那问题来了,怎么判断自己身上的这些“异物”是良性的,还是需要警惕的?最靠谱的一条:看它变不变。不变的,十年如一日的,基本上能放心;但变的,尤其是“变得快”的,要警觉。

比如一个月内,痣的颜色、大小、形状都变了,或者包块明显变硬、变大,甚至影响周围活动,那就不能再等了。

再有一点很关键:别轻信“自然消退”“火气大”“上火”这些说法。很多人喜欢自我安慰,尤其是老年人,不愿意去医院,一听“可能是肿瘤”,就觉得“医生吓唬人”。

其实医生最怕的不是病,而是“拖”。越拖,错过的不是时间,是机会。当然,也不是说身上起了个包、长了颗痣,就一定是癌。

生活中大多数的皮肤小问题、淋巴结肿大,都是良性的,可能是过敏、感染、脂肪瘤、色素沉着……但正因为良性的多,才更容易放松警惕。

这就像防火,哪家厨房没起过烟?可真烧起来的时候,往往都是从不在意的小火星开始的。

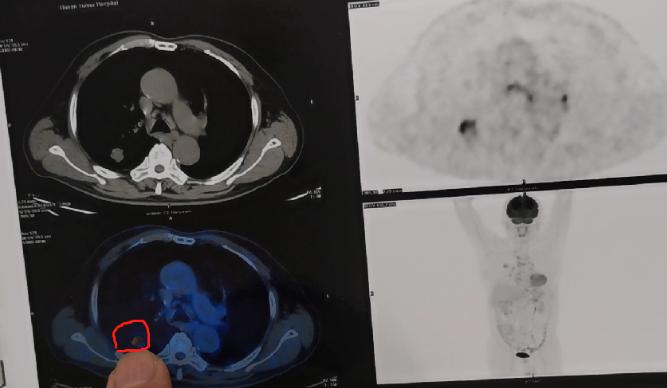

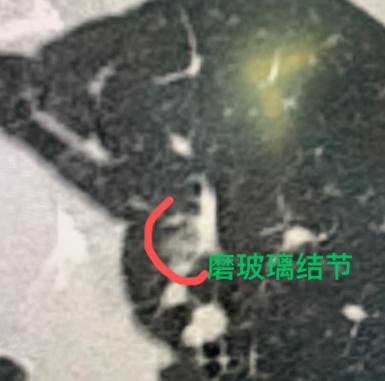

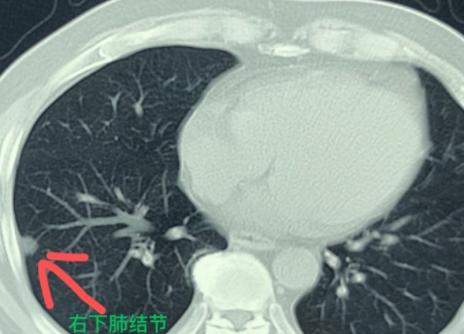

还有一种情况特别容易被忽视——身上莫名其妙疼,但查不出原因。比如背上、肩膀、骨头总是隐隐作痛,吃药也不好,拍片也没啥问题。

有人就说是风湿、老寒腿、腰椎病,结果过了一年才发现,是肺癌骨转移。

所以说,身体的异常信号,不是非得敲锣打鼓才算异常。那些“没道理”的变化,才最值得留神。医生最怕的不是病难治,而是病人“习惯了”。

还有一点很重要,癌症并不是“天降横祸”,而是“悄悄布局”。它不是一夜之间冒出来的,而是长期积累、慢慢演变的结果。早期发现,早期应对,才是最有力的武器。

这时候有些人要问了,那是不是应该定期全身检查?这个嘛,不能一概而论,更不能“焦虑性体检”。

与其每年做一堆项目,不如把注意力放在身体给出的信号上。什么信号最重要?就是那些“不该有的变化”。

比如痣的突变,包块的不退,莫名的消瘦,持续的咳嗽、吞咽困难、便血、声音嘶哑、伤口久不愈合……这些,才是身体在说话。要听懂它,不要忽视它。

有人说,“知道了也没用,癌症也不是说防就能防的。”这话有点道理,但也不完全对。癌症不是不能防,而是不能掉以轻心。

就像开车,不能保证不出事,但系好安全带、遵守交通规则,总归能把风险降到最低。身体是自己的,命也是自己的。医生能做的,就是提醒、引导、解释,剩下的选择,还是要靠人自己。

所以啊,身上要是突然冒出点“不听话”的玩意儿,别光想着“是不是上火了”,不妨多问一句:“它是不是在提醒我?”别拿侥幸当常态,别拿不疼当平安。癌症不怕早来,就怕晚发现。

参考文献:

[1]中国抗癌协会. 恶性肿瘤临床诊疗指南(2024年版)[M]. 人民卫生出版社, 2024.

[2]中华医学会皮肤性病学分会. 皮肤恶性黑色素瘤诊疗规范(2023年修订版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2023, 56(5): 321-328.

[3]国家癌症中心. 中国肿瘤登记年报(2024)[R]. 北京: 国家卫生健康委员会, 2024.

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识,文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!