台湾真的能撑一个月吗?这个问题最近在台湾政坛炸开了锅。一位退役少将抛出这个观点后,立马引来另一位前立委的犀利回怼,两人你来我往,火药味十足。更巧的是,台湾第一艘自造潜艇"海鲲号"刚出海测试,就被网友发现船身有"变形"疑云,这下好了,军事辩论直接变成了全民围观的热门话题。

说真的,我第一次听到于北辰这个"撑一个月论"时,也有点懵。这位桃园市议员以前是陆军装甲旅长,说话总带着军事分析的范儿。他在媒体上斩钉截铁地说,如果台海真打起来,台湾只要撑住一个月,大陆那边民众就会开始质疑为啥这么久还没拿下,内部压力一大,局势就可能变化。坦白讲,我听完第一反应是:这想法够大胆啊!但转念一想,这哥们儿毕竟是少将出身,应该不会随便胡说吧?

结果没过多久,郭正亮就坐不住了。这位前立委直接在同一个节目里怼回去,问于北辰哪个兵棋推演显示台湾能扛一个月。郭正亮觉得,作为少将退役,说话得有依据,不然就是瞎忽悠。这事儿一出,岛内媒体立马沸腾了,网友们更是分成两派吵得不可开交。我刷社交媒体时看到不少评论,有人支持于北辰,说他是鼓舞人心;也有人笑他是"神兵天将",完全脱离实际。

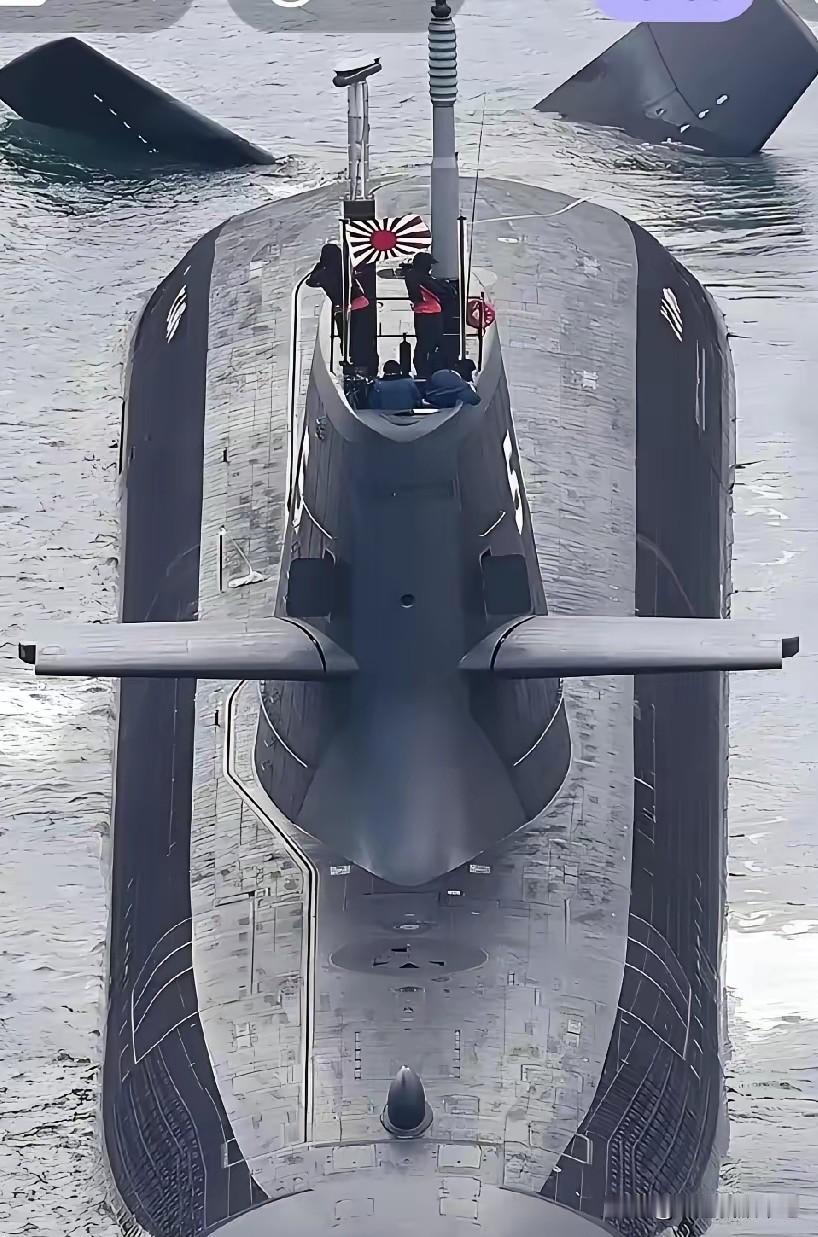

话说回来,正当两人争论不休时,海鲲号的海试照片传了出来。这艘台湾第一艘自造潜艇,2025年6月17日在高雄港外海开始首次海上测试,主要检查浮航性能和系统稳定性。测试前已经在泊港试了好几个月,但延期了好几次。网上流传的照片显示,潜艇舰艏左侧有个明显的凸起,侧身还有皱褶,看起来像是变形了。这下网友彻底炸锅了,纷纷质疑建造质量有问题。毕竟这个项目从2016年启动,已经烧了五百多亿新台币,结果搞出个"变形潜艇"?

台船公司赶紧出来澄清,说那个凸起是高精度电子声纳元件,用来探测目标的,不是船体结构出毛病。但说实话,看到照片时,我也忍不住皱眉——这哪像是精心打造的国防装备啊?倒像是随便拼凑出来的。不过,后来有退役海军人士出来背书,说现代潜艇设计就这样,声纳凸起反而能提升隐蔽性。潜艇长80米,排水量2500吨,装MK-48鱼雷和雄风导弹,本来计划9月完成全部测试,结果又因为零件烧坏事件推迟了。6月的测试只做了浮航部分,水下潜航还得等安全评估。到9月,海军参谋长邱俊荣说已经完成水密检查,但整体进度落后。

让我意外的是,于北辰的言论一出,立马就跟海鲲号的海试扯上了关系。有些评论直接说,台湾防御就靠这些本土武器,如果潜艇都变形了,怎么撑一个月?郭正亮在节目里强调,台湾弹药库存和补给线太弱,开战初期就可能崩盘。他引用美方智库的模拟,说台海冲突美军援助来得慢,台湾得先自保。于北辰则坚持,台湾地形复杂,加上导弹和无人机,能拖延时间,影响对岸士气。两人你来我往,让普通民众第一次如此直观地看到两岸军力差距的现实讨论。

海鲲号的海试疑云还没散,BBC中文网又报道说,这艘潜艇突破国际军售限制,靠多国技术拼凑而成。6月测试成功浮航,但潜航阶段推到下半年。台船总经理说安全第一,不能急。网友讽刺说,花这么多钱,结果变形照传开,这不是影响士气是什么?海军强调测试数据正常,声纳设计参考国际标准。但说实话,看照片时,我也有点怀疑——这真的是国际水准吗?

于北辰和郭正亮的争论越来越激烈,后来还延伸到了撤侨和美援的话题。美智库报告说,环太平洋军演需要练习撤侨,台湾初期得独扛。于北辰假设撑一个月,就是为了等美军到位。郭正亮直接摇头,说开战速度快,台湾空军海军难挡第一波。另一位退役少将栗正杰也补充说,能源短缺是关键,台湾天然气储备只够10天,一旦用完,社会秩序就乱了。两岸对比太明显了,大陆军机舰艇绕岛常态化,2025年上半年已经多轮,台湾每次都得出动战机应对,消耗太大了。

实话说,我本来想写篇文章简单分析一下台湾的防御能力,但越查资料越发现水太深。海鲲号项目从2016年启动,2023年下水,2025年才海试,本该是里程碑。但延期成了常态,测试一次又一次推迟。台船解释说那些皱褶是焊接痕迹或涂层正常现象,不是压力变形。但网友不买账,照片明摆着在那里。更麻烦的是,项目预算超支,技术封锁让依赖外援太多。民进党当局拿这搞"以武谋独",但延误不断暴露弱点。俄罗斯卫星通讯社直接指出,合约11月到期,系统整合还没完成,交舰肯定跳票。

于北辰这个人也挺有意思,他退役后从国民党跳到支持绿营,2022年公开挺绿营候选人,媒体曝光率高。但郭正亮等蓝营人士总拿他开涮,说退役少将别讲笑话。台海话题本来就敏感,这事儿还牵扯到日本介入。高市早苗去年就说台湾有事等于日本危机,中国外交部立马召见大使抗议,解放军也警告日本全国可能成战场。到2025年,日本军扩继续,但国内抗议声浪也没停。

最让我困惑的是,于北辰的言论到底想表达什么?是真心认为台湾能撑一个月,还是纯粹为了鼓舞士气?他作为退役少将,话确实有分量,但跳营的经历让蓝营不买账。类似观点在岛内反复出现,像栗正杰的"撑一星期论"就比于北辰的说法更接地气。台海冲突模拟很多,美方报告都强调初期打击会很猛,台湾需要拖延但难度极大。说实话,看到这些分析,我心里也没底——台湾真的有能力抵挡第一波攻击吗?

海鲲号事件反映的不仅是台湾军工水平,还有整个防御体系的脆弱性。本来想展示自力更生,结果问题不断。于北辰的"撑一个月论"和海鲲号的"变形疑云"放在一起,简直就是台湾防御困境的缩影。一边是过于乐观的估计,一边是技术能力的不足,两者形成鲜明对比。

郭正亮批评得有道理,没有数据支持的乐观就是空谈。两岸和平的关键在哪里?是军备竞赛,还是对话沟通?面对这样的现实,我们是否应该重新思考两岸关系的未来?