1937年,西路军政治部主任张琴秋被俘,马家军旅长问她:“你是不是张琴秋?”张琴秋沉思少许,摇头道:“不是,我只是一个伙夫。”

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

那年的祁连山寒风刺骨,西路军总政治部主任张琴秋裹着单薄的衣衫在雪地里艰难前行, 她的布鞋早已磨破,脚上结着血痂,每走一步都像踩在刀尖上。

这支曾经两千多人的队伍,如今只剩下她孤身一人,远处传来马家军的吆喝声,皮鞭抽打空气的脆响混着战马的嘶鸣,让本就紧绷的神经更加颤抖。

三天前突围时,张琴秋亲眼看见宣传队女战士小王被马家军骑兵追上,那个爱唱山歌的四川姑娘,被长矛挑起来甩出七八米远,鲜血在雪地上泼出刺目的红。

现在她怀里还揣着小王留下的半块青稞饼,冻得硬如石块,却舍不得吃。

作为西路军最高级别的女将领,她比谁都清楚被俘意味着什么,马家军对红军女俘虏的暴行,早在倪家营子战役时就传遍全军。

当五个马家军士兵端着步枪围住她时,张琴秋正靠着一棵枯胡杨树喘息,领头的络腮胡子用枪管挑起她的下巴,油污的羊皮袄散发着腥膻味。

"你是不是张琴秋?"旅长韩起功眯着眼打量这个瘦削的女人,她满脸冻疮,却有着不同于普通农妇的眼神。

张琴秋垂下眼帘,瞥见对方马靴上未干的血迹,那是种只有近距离劈砍才会溅上的喷溅状痕迹。

"不是,我只是个伙夫。"她哑着嗓子回答,故意让声音显得粗粝,这个回答让马家军士兵哄笑起来,有人用枪托捣她后背:"红军女官长都爱装烧火丫头!"

但张琴秋赌对了,西路军确实有支全部由女战士组成的炊事班,在梨园口阻击战中全部牺牲,她脏得看不出肤色的棉袄,被炊烟熏得发黑的指甲,还有腰间别着的火镰,都在佐证这个谎言。

被押往甘州的路上下雪了,张琴秋悄悄把党证埋进路边的冻土,指节被冰碴划出血痕。她想起三个月前在倪家营子,那个被马家军绑在炮烙柱上的女护士,至死都在喊"共产党万岁"。

马步芳的《剿匪纪实》里得意洋洋记载着"俘获女匪首一名",却不知道真正的西路军组织部长正混在二十多名女俘里。

这些被俘的红军女战士后来回忆,张琴秋教她们用锅灰涂脸,把血抹在裤子上,甚至故意学甘西方言骂人, 只要能降低被敌人注意的风险。

历史学者后来在青海档案馆发现1937年3月的《河西日报》,上面刊登着马步芳悬赏捉拿张琴秋的布告,赏格是两千大洋。

这份发黄的报纸边缘有铅笔写的阿拉伯数字,据考证是当时地下党在统计被俘人员名单, 张琴秋的机智不仅保全了自己,更为后来营救行动争取了时间。

被转押到西宁后,她借着被派去被服厂劳动的机会,偷偷记录下三百多名被俘战友的关押地点,这些情报最终通过阿訇马德涵送到了延安。

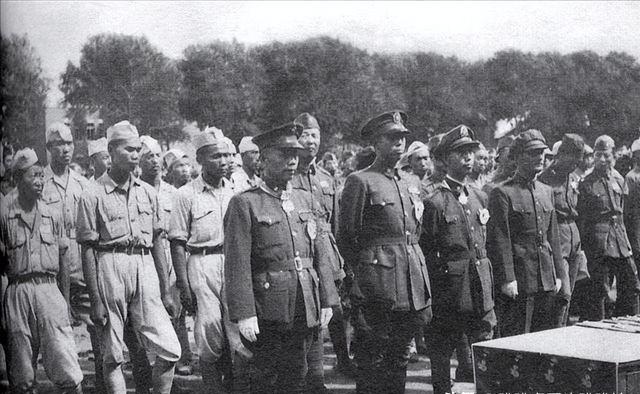

当我们在兰州战役纪念馆看到那张泛黄的照片时,很难想象这个戴着破毡帽的"伙夫",竟是莫斯科中山大学的高材生,红军时期唯一的女师长。

她藏在棉袄夹层里的钢笔后来被捐赠给军事博物馆,笔帽上还留着牙印,那是被审讯时咬住笔帽忍住惨叫留下的, 这种近乎本能的保护反应,折射出当时西路军女战士面临的残酷处境。

据马家军士兵解放后交代,他们根本不相信抓到的"丑婆子"是张琴秋,因为"共产党女官长都该穿皮靴挎手枪"。

张琴秋的脱险经历像一面镜子,照出西路军的悲壮与智慧,在被俘的八个月里,她组织女俘们用民歌传递消息,用绣花样子画地图,甚至教会文盲战士用针脚长短当密码。

这些藏在历史褶皱里的细节提醒我们,英雄主义从来不是简单的冲锋陷阵,而是在绝境中依然保持尊严与信念。

现在青海西宁的中国工农红军西路军纪念馆里,有面用四百多枚纽扣拼成的党旗,其中就有张琴秋从被服厂偷藏的红军军服纽扣,这些微不足道的物件,当年承载着比生命还重的信仰。