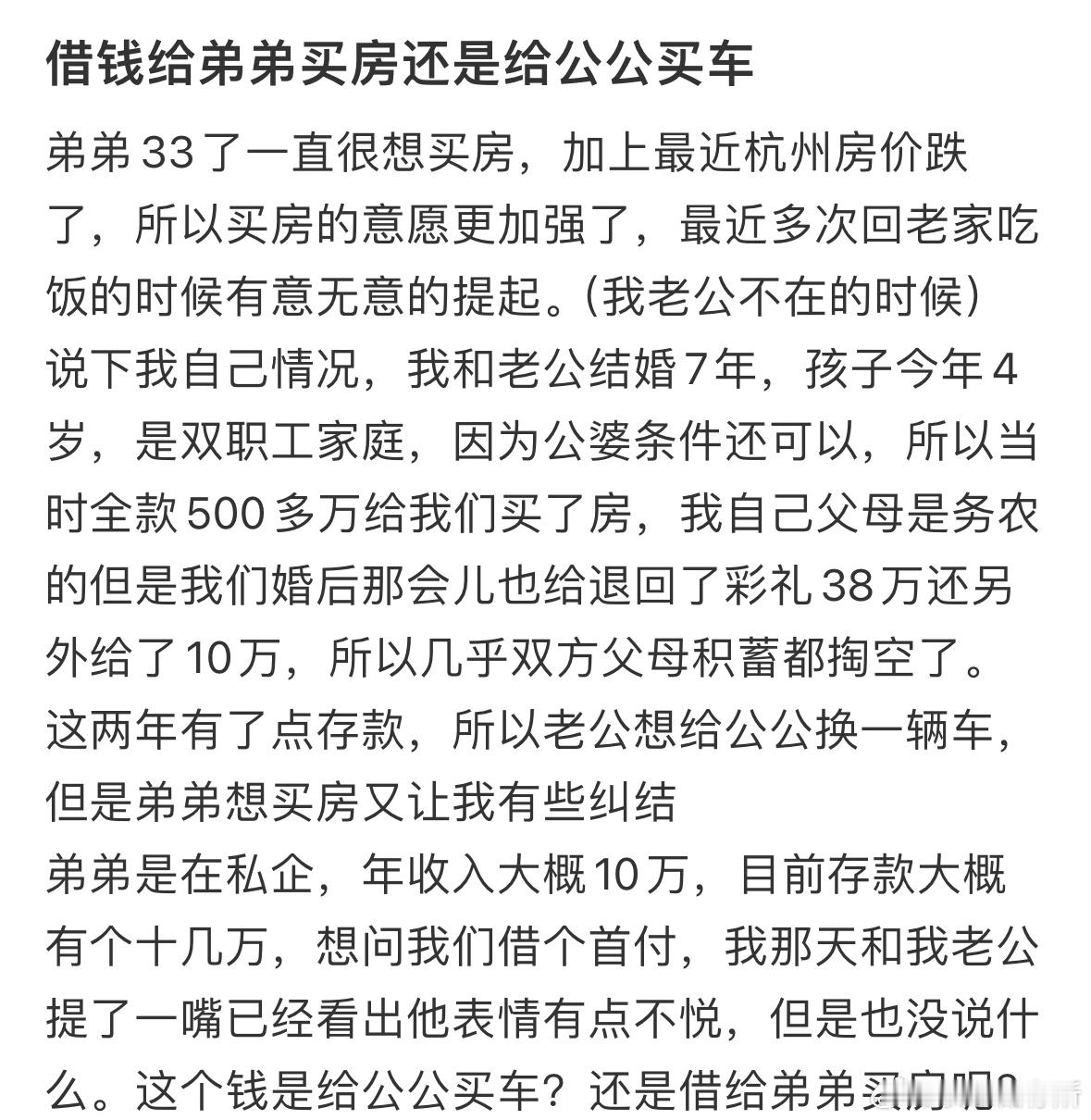

2001年,一位在上海市档案馆查资料的市方志办的女同志突然嚎啕大哭,吓坏了一众工作人员。她举着一摞信哭着说“这是我爸爸写的,我要带走”。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

这个突如其来的场景让在场的工作人员都愣住了,谁也没想到,这些沉睡半个多世纪的档案里,竟藏着一个女儿与素未谋面的父亲跨越时空的相遇。

王佩民手中紧握的是47封狱中家书,写信人是她的父亲王孝和, 那位24岁就牺牲在黎明前的年轻烈士。

时间倒回1948年4月,上海杨树浦发电厂的年轻技术员王孝和被叛徒出卖,国民党军警闯进总控制室将他逮捕时,他的大女儿佩琴刚满周岁,妻子忻玉英正怀着八个月身孕。

在提篮桥监狱的157天里,这个即将当第二次父亲的年轻人,用歪歪扭扭的字迹写下了平均每三天一封的家书,有叮嘱妻子"咸菜烧得油些"的生活琐碎,有询问弟弟学业成绩的兄长牵挂,更有对未出世孩子的殷切期盼:"未来的孩子就唤他叫佩民"。

这些沾着血泪的信件,王佩民从小只在母亲只言片语的转述中听说过,2001年那个下午,当她在档案馆偶然翻到原件时,父亲清瘦的字迹突然有了温度。

信纸上的斑驳痕迹,可能是狱中潮湿的霉斑,也可能是父亲写信时滴落的汗水。

最让她心碎的是那些被反复折叠的痕迹,当年不识字的母亲收到信后,总要请邻居念给她听,再珍而重之地收进贴身的衣袋。

忻玉英生前常说,丈夫被捕后家里被抄得精光,这些信是她偷偷缝在棉袄夹层里才保住的。

王孝和就义前的最后时刻被《大公报》记者定格:24岁的年轻人穿着单薄的白衬衫,双手反绑却昂首挺胸,嘴角甚至带着若有若无的微笑。

这个笑容背后藏着多少不舍?他在遗书里叮嘱父母:"琴女及未来的孩子佩民,应告诉他们,儿是怎样,为什么与世永别的!"

1948年9月30日,刽子手连开三枪才夺走他的生命,21天后,那个在遗书中被呼唤了无数次的"佩民"来到人世。母亲抱着新生儿痛哭:"孝和,佩民来了!"

这个从未见过父亲的孩子,长大后总爱追问母亲关于父亲的细节,她听说父亲最爱吃宁波汤圆,工作时总把制服的铜纽扣擦得锃亮,给工友们修手表从来不收钱。

在档案馆发现家书那年,57岁的王佩民终于触摸到了更鲜活的父亲,那个会在信里俏皮地说"与难友们一下子吃了十几个粽子"的年轻人,那个叮嘱妻子"分娩时要去医院"的细心丈夫,那个在遗书里还惦记着"请难友们吃红蛋"的乐观主义者。

王佩民后来在央视《朗读者》节目里回忆,母亲当年捧着丈夫血衣哭晕的场景是她最深的童年记忆。

上海解放那天,精神恍惚的忻玉英冲上街头,挨个追问解放军战士:"见过王孝和吗?"

直到组织送她去扫盲班学文化,这个坚强的女人才慢慢读懂丈夫留下的信,那些年母女俩住在杨树浦的亭子间,靠帮人缝补浆洗度日,最困难时连五分钱的电车票都买不起。

但王佩民说,母亲从不后悔嫁给父亲:"他走的时候眼睛里有光,好像已经看见了今天的好日子。"

1994年龙华烈士陵园迁葬时,王佩民第一次"见"到父亲,漆黑的棺木里只有几根白骨,她却觉得前所未有的亲近:"原来我真的有过父亲,他和别人的爸爸一样会笑会疼。"

如今在杨树浦电厂旧址的沉浸式话剧里,大学生们用光影技术重现王孝和发动工潮的场景;上海评弹团的年轻演员季毅洋,正是读着那些家书才演活了24岁的烈士。

王佩民最喜欢站在剧场角落,看观众为父亲的故事流泪,这些眼泪证明,那些写在草纸上的家书,那些深埋骨血里的信仰,从未真正消失。

![爽文!传宗接代?传得明白吗你就传[doge]](http://image.uczzd.cn/14245473859467546848.jpg?id=0)