1951年,叶亚华在澳门街头要饭无果,无奈在牌子上写道:“我是抗日名将王铭章的遗孀!”结果引起轰动,这是怎么回事?她的结局又如何呢?

1951年在澳门街头发生的一幕让人心酸。

一位带着儿子的妇女蹲在路边挨个哀求行人施舍,她低声下气地说着"帮帮忙吧",可路人匆匆走过没人理会。

太阳快落山时,女人摸摸空荡荡的口袋,心想今晚不但要饿肚子,连个落脚地方也没有。

眼看走投无路,这女人咬咬牙亮出底牌。

她找来块硬纸板,用炭笔写上七个大字:"我是王铭章上将的遗孀",把牌子高高举过头顶。

这招真灵,很快就有人通知报社,报纸登出"抗日名将夫人街头行乞"的新闻,在港澳引起轰动。

消息传到台湾,当局觉得太丢脸,赶紧派人把母子俩接去安排了工作。

听到这儿人们要问:这位王铭章将军究竟立过什么战功?他的妻儿怎么会沦落街头呢?

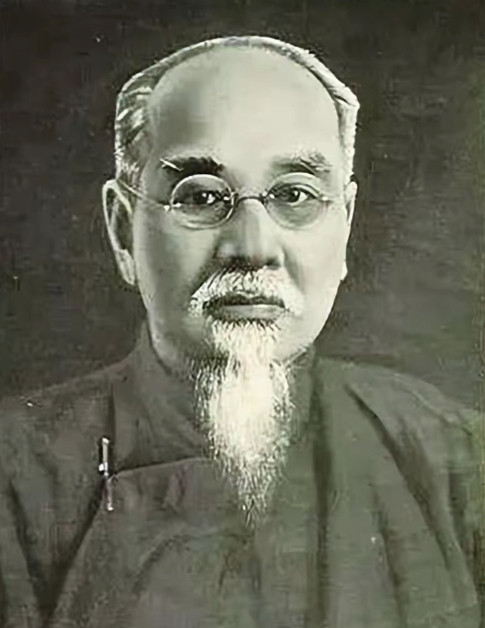

王铭章1893年生在四川新都农家,年轻时看着国家贫弱,决心投军报国考上军校。

1935年他当上122师师长,肩扛少将星。

在川军里头,王将军是出了名的硬骨头。

那会儿军阀们总窝里斗,王铭章看着就来气,整天嚷嚷要调转枪口打日本鬼子去。

1937年卢沟桥炮声一响,身为师长的他头一个递请战书。

当兵的人心里明镜似的,知道这会是要动真格的了。

临出发前他把两位夫人叫到跟前掏心窝子:"小日本飞机大炮样样强,这仗三年五载打不完。我王铭章这趟出去,要么得胜凯旋,要么马革裹尸!"

两位夫人当场哭成泪人。

王铭章心里发酸,可还是强忍着交代后事,尤其嘱咐要把孩子好好拉扯大。

部队开到山西就和鬼子干上了。

在平定、阳泉那些地方,川军弟兄们拿老套筒顶着三八大盖打。

仗打得惨哪,尸首铺了一地才撕开道口子突围。

更憋屈的是,阎锡山克扣军饷不说,连子弹都不给足数。

王铭章气不过,带兵把阎老西的军火库给抢了。

阎锡山拍电报找蒋介石告状,嚷嚷着要把川军撵出山西。

后来李宗仁出面调停,把川军调到第五战区。

李长官待人不薄,不光补齐装备,还让王铭章带兵守徐州门户滕县。

1938年春天,日军矶谷师团直扑滕县,这伙鬼子带着四十架飞机、百门大炮,上万精兵黑压压压过来。

王铭章攥着手里几千条破枪对将士喊话:"咱们家伙不如人,可骨头比铁硬!就是拼到最后一兵一卒,滕县城头还得飘青天白日旗!"

3月16日天没亮,鬼子飞机就在城里丢炸弹。

守军拿步枪打飞机,拿手榴弹炸坦克,死撑了一天。

打到17号早上,城墙东南角被炸开个大豁口。

浑身是血的副团长跑来报信,王铭章心里明白:城守不住了。可为了给后方布防争取时间,他传令全军:"我王铭章与滕县共存亡,弟兄们要死一起死!"

随即下令砸了电台,带着十几个卫兵就往炮火最密的地方冲。

刚冲到电灯厂附近,鬼子机枪劈头盖脸扫过来。

王将军倒在血泊里还嘶声喊:"顶住!死守滕县!"

身边十几个弟兄也跟着全牺牲了。

他拿命争取的四天时间,让李宗仁在台儿庄布下天罗地网,后来歼敌上万打了个大胜仗。

日本人占着滕县不让收尸。

直到四月间,老百姓才冒险把将军遗体扒出来,偷偷运到武汉。

灵车到站那天,上万学生市民挤满站台。

共产党那边董必武、罗炳辉都来了,毛泽东还亲自写挽联。

《新华日报》上的悼词说得好:"他为中国四万万同胞而死,王铭章三字将千秋彪炳!"

国民政府追封陆军上将,拨了12000块抚恤金。

这钱叶亚华夫人一分没留,按将军遗愿全捐出去,在老家建起铭章中学。

她自己进学校当老师,打算教书育人度过后半生。

谁料1951年风云突变。

有人说她是国民党将领家眷,叶亚华只好带着儿子以探亲名义往南跑。

风餐露宿走到澳门,兜里子儿早花光了。

这才有了街头举牌乞讨那幕。

被接到台湾后,她重拾教鞭当老师。

儿子叶道纲经历了大起大落,后来看破红尘出家当了和尚。

2005年清明节,97岁的叶亚华在儿子搀扶下回到新都老家。

地方政府特意给她安排住处,漂泊半生的将军夫人,终于能在故乡离丈夫更近些。

对此您怎么看?