1982年8月15日,著名抗日英雄赵一曼的儿子,在家中自缢身亡。他叫陈掖贤,是北京一家机电研究院的职工。这一天陈掖贤没有去上班,单位的同事担心他出事,到家中去探望。因为在此之前,陈掖贤在家中孤零零一人,差点儿饿死。

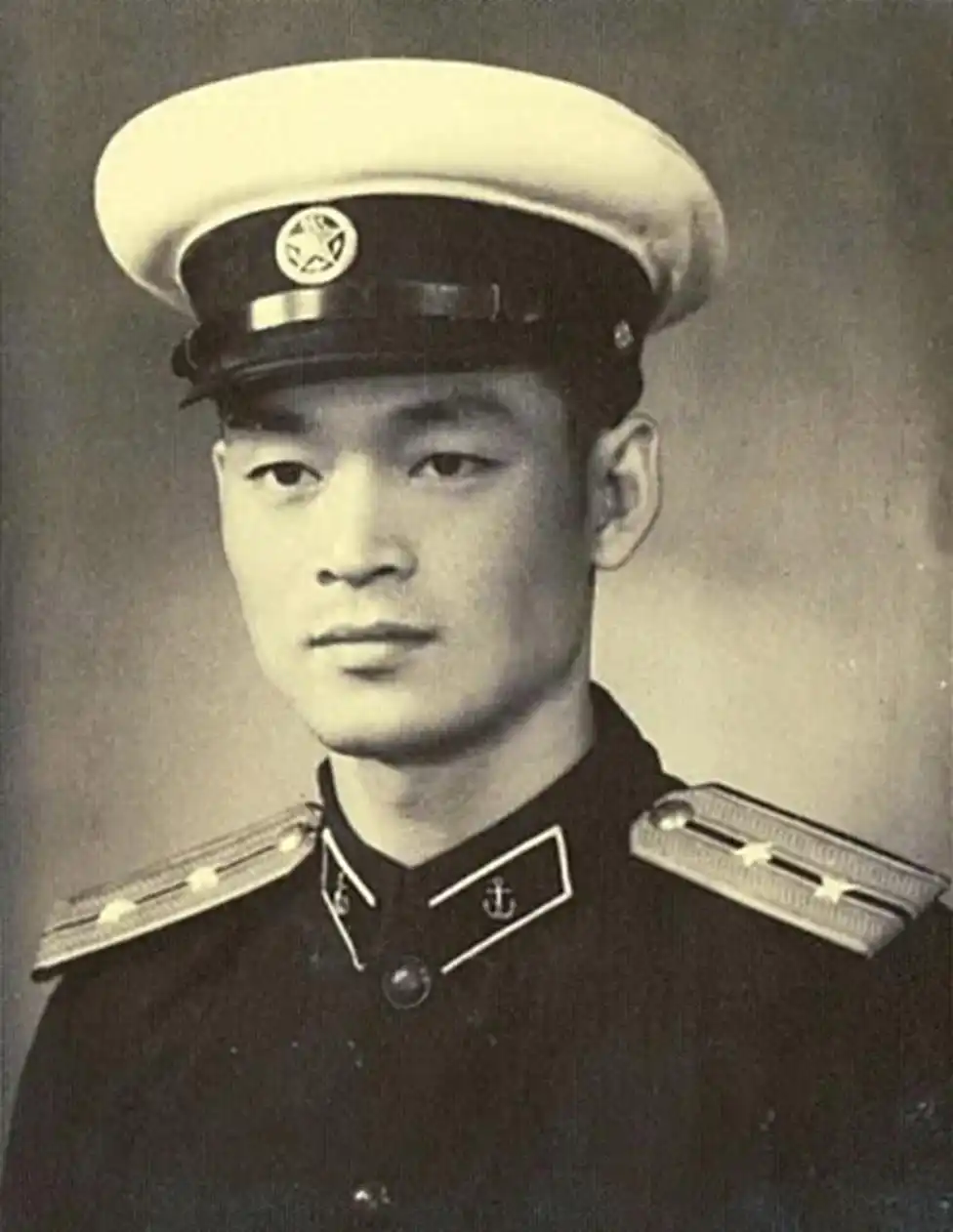

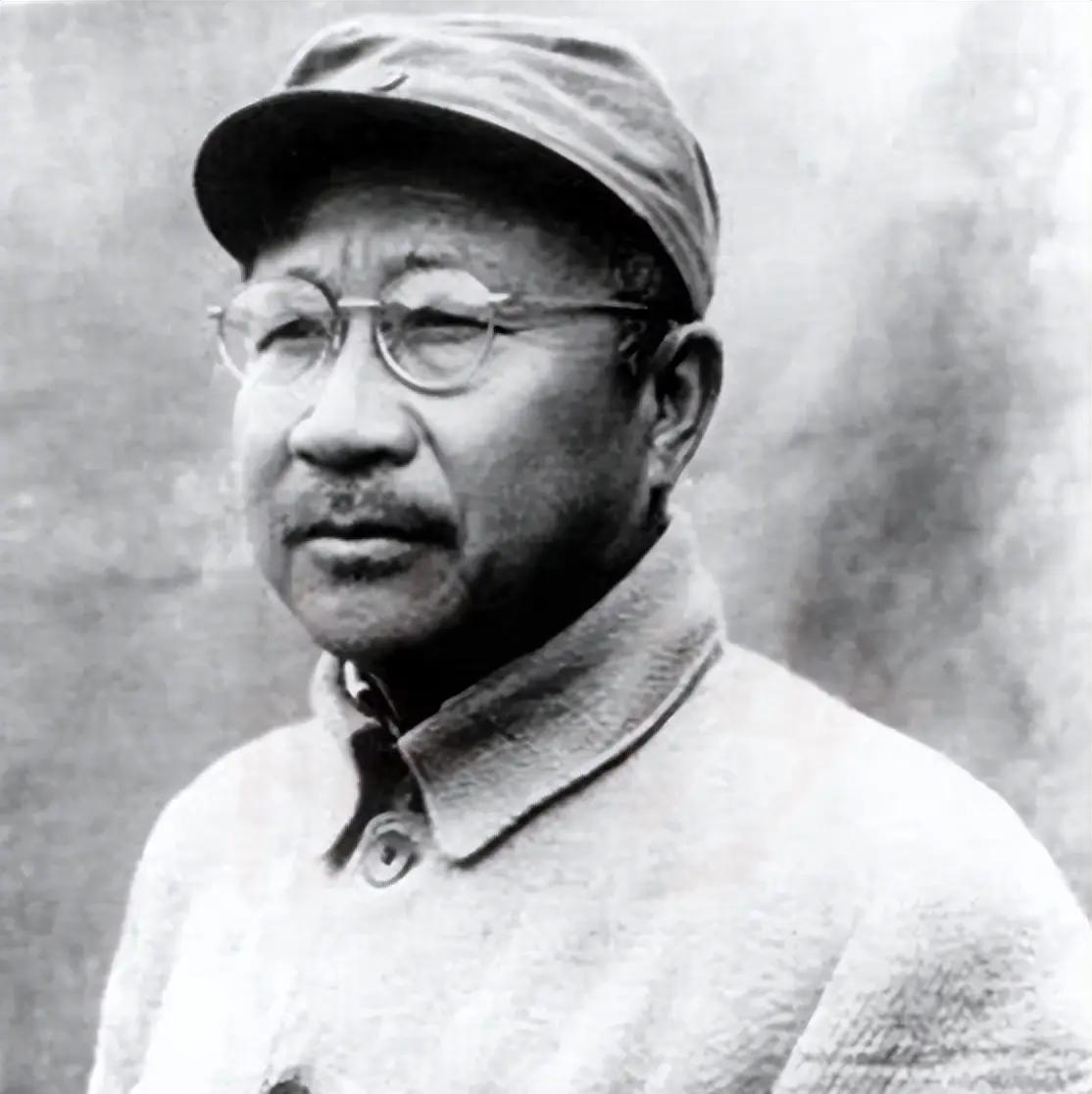

陈掖贤,1929年1月30日出生在湖北宜昌,是赵一曼和陈达邦的独子。赵一曼1931年去了东北抗日,把两岁的陈掖贤留给上海的伯父陈岳云照顾。1936年,赵一曼牺牲时,他才7岁。父亲陈达邦忙于革命,常年不在身边,小小的陈掖贤只能靠伯父抚养长大。伯父对他不错,供他读书,生活上没啥大问题,可母亲的缺席和父亲的遥远,让他打小就觉得孤零零的。这样的童年,注定在他心里留下抹不去的痕迹。 新中国成立后,姑姑陈琮英把他接到北京,安排他上中国人民大学外交系。1955年毕业后,他进了北京工业学校当政治课老师,教《马克思主义哲学原理》。作为烈士后代,他待遇不错,工资也高,可他性格里的孤僻和敏感,却让他没法好好规划生活。母亲的英雄事迹成了他心里的骄傲,也成了压得他喘不过气的包袱。 1957年,陈掖贤跟学生张友莲结了婚,第二年有了大女儿陈红。可这段婚姻从一开始就不顺。他花钱大手大脚,月初花得痛快,月底没钱买菜,得找同事借钱。张友莲受不了他这毛病,两人三天两头吵架。1959年,俩人离了婚,陈红被送到四川由姨婆李坤杰带。张友莲离婚后精神崩溃,住了院。1961年,他们复婚,又生了小女儿陈明,可日子还是过得乱七八糟,吵架没停过。陈掖贤的生活越来越没章法,家里乱成一团。

1969年,北京工业学校没了,他被调到机电研究院第六机床厂干供销科的活儿。工作累,收入却没涨,日子更紧巴了。他每天骑着自行车跑采购,汗流浃背,可工资还是不够花。他爱喝酒,月底连菜都买不起。妻子住院,医药费压得他喘不过气,他也不爱跟人说心里话,慢慢就把自己关起来了。 陈掖贤的经济状况越来越糟,可他死活不领母亲的烈士抚恤金,说“母亲的牺牲不是为了钱”。这倔劲儿挺感人,可也让他越陷越深。邻居看他可怜,送过一袋米,他却推辞不要。1974年,他穷得几天没吃饭,差点饿死在床上。同事发现时,他躺那儿,脸色白得吓人,桌上就剩半块馊了的馒头。那次多亏同事把他送到医院挂水,才捡回一条命。 可钱紧只是他苦日子的一部分。更大的问题是心里的负担。作为赵一曼的儿子,他总觉得自己得活出点样子来。可他越想证明自己,越觉得自己啥也干不成。母亲的遗书他看了无数遍,上面写着“不要忘记母亲是为国牺牲的”,他还把“赵一曼”仨字刺在胳膊上。可他找不到方向,夜里翻着遗书抹眼泪,觉得自己对不起母亲。 陈掖贤背着烈士后代的名头,活得一点也不轻松。社会上的人觉得他该有出息,可他自己知道,他跟母亲差得太远。经济上入不敷出,婚姻一团糟,精神上又没人帮他分担。他不爱跟人诉苦,喝酒时才偶尔叹口气,说自己没用。时间一长,这压力把他彻底压垮了。

1982年8月15日,他没去上班,同事觉得不对劲,去他家一看,他已经吊在房梁上没了气。地上有张纸条,写着让女儿自力更生。他的死让人愣住了,一个英雄的儿子,怎么就走到这一步了? 陈掖贤死后,单位开了个简单的追悼会。同事们都觉得可惜,可谁也没法改变啥。他的俩女儿都没来,长女陈红在四川,小女陈明在国外。追悼会上,有人翻开他留下的笔记本,看到一句遗言:“不要以烈士后代自居,要过平民百姓的生活,不要给组织添麻烦。”字写得歪歪扭扭,看得出他走前有多坚决。 他的死,跟童年的孤单脱不开干系。母亲走得早,他没学会怎么跟人相处,也没学会怎么面对生活。母亲的倔强他学到了,可那份扛住苦难的韧性,他却没继承下来。钱不够花,家不和睦,心里的坎过不去,一步步把他逼上了绝路。 陈掖贤的大女儿陈红后来在四川成都安了家,退休后常去宜宾的赵一曼纪念馆看看。她不爱张扬,从没拿奶奶的名头给自己加光。她说:“奶奶是英雄,我就是普通人。”她把父亲的遗言记在心里,也教自己的孩子踏实做人。陈掖贤的悲剧,在她身上像是有了个了结。