1986年,美防长温伯格访华,他不解地问张爱萍:中国没引进美国MK46生产线,为何拥有达到MK46原装水准的反潜鱼雷? 谁知,张爱萍将军哈哈大笑道:“这得感谢我们中国渔民。” 张将军这个回答,不禁让温伯格更加迷惑了……

1986年,冷战还没散场,军事技术就是大国较量的重头戏。那时候,美国防长温伯格跑到中国,想瞧瞧这个正在崛起的国家到底有多大能耐。尤其在海军领域,美国有MK46反潜鱼雷,号称当时顶尖货色,轻便、精准,能轻松干掉潜艇。这种技术可不是随便给别人家的,美国捂得严严实实,连生产线都不外传。可温伯格在中国的见闻让他傻眼了:中国展示的反潜鱼雷,性能居然跟MK46差不多!这咋可能呢? 他忍不住问张爱萍将军,想弄清楚这背后的门道。张爱萍是中国的老军头,搞国防现代化很有一套。他没绕圈子,直接笑着甩出一句:“多亏了我们渔民。”这话听起来像开玩笑,但其实真有那么回事儿。温伯格估计当时脑子一片问号,毕竟谁能想到,渔民还能跟高科技鱼雷扯上关系?

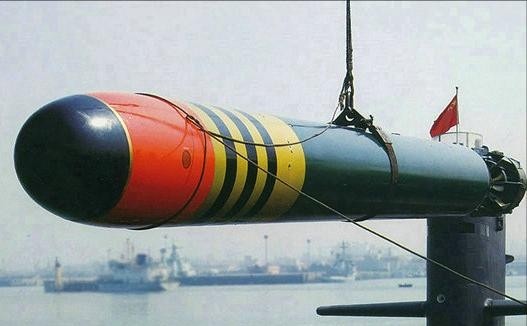

这故事得从70年代末说起。那会儿,中国海军技术还挺落后,尤其在反潜这块,跟美国差一大截。1978年,南海上的一些渔民在撒网时,捞上来个大家伙,金属壳,长得挺怪。后来一鉴定,竟然是美国MK46鱼雷!这可不是一次两次,之后几年,渔民又陆陆续续捞到过类似的东西。这些鱼雷多半是美国海军演习时丢的,或者出了啥故障漂到中国海域。 这些“意外收获”被送到了军方手里。中国科研人员拿到后,立马开干。他们把鱼雷拆开,仔仔细细研究,从导引系统到推进装置,再到弹头设计,一点没放过。这种“逆向工程”在军事领域不算啥新鲜事儿,但能做得这么溜可不简单。靠着这些样本,中国科学家搞懂了MK46的核心原理,然后再加上自己的改进,没过多久就整出了性能差不多的国产鱼雷。 渔民无意中捞上来的东西,等于给中国省了好几年的研发时间。要不然,光靠自己从头摸索,哪能这么快赶上美国的水准?这件事儿也挺接地气,说明技术进步有时候不光靠实验室,还得有点运气和生活里的小意外。

温伯格那次访华,算是亲眼见证了中国军事技术的潜力。这事儿在美国那边也掀起不小波澜,大家开始意识到,中国不是只会跟在后面学,而是真能自己搞出名堂。80年代的中美关系本来就挺微妙,这下子美国更得掂量掂量,中国这速度会不会动摇他们在亚太的地位。 从那以后,中国的国防工业越走越快。MK46这事儿只是个起点,后来他们在更多领域都开始发力,慢慢成了全球军事技术的大玩家。这背后,既有科研人员的硬实力,也有像渔民这样意想不到的推手。谁能想到,普通人的一次打渔,竟然能影响大国博弈的格局呢? 这故事放到今天看,也挺有意思。现在南海上还是热点,海军力量还是焦点。当年渔民捞鱼雷的事儿,提醒我们技术扩散有时候防不胜防。一个国家想崛起,未必全靠正面硬刚,灵活应变、抓住机会一样能翻盘。