文 |史迁

编辑|史迁

1949年,北平城里到处都是风声:有的人忙着找机位飞往台湾,有的人在院子里悄悄挖地窖藏银元。

就在这种气氛里,一个姓韩的青年,当着母亲的面,把一桩十多年前的旧账翻了出来,用一句“蒋介石杀了我爹”,硬生生掐断了一条本来通往台湾的通道。

表面看,这只是一个家庭的吵架,背后却牵着军阀兴衰、蒋介石整肃地方势力,也折射出旧中国权力运作的冷酷逻辑,更映出新中国成立前夜,很多人真实的心思:到底是去台湾,还是在大陆重新开始。

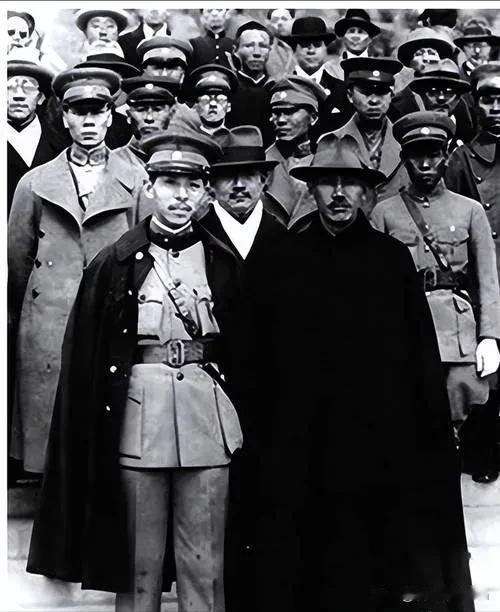

从山东王到“病故通告”,蒋韩恩怨是怎么结的要看懂韩家为什么在北平解放时宁愿留下,也不肯去台湾,得先把时间往前拨十几年,回到山东,回到那位已经被历史标签成“抗日不力”的军阀韩复榘。

这位韩主席,早年是冯玉祥的部下,出身西北军,后来转身投靠蒋介石,算是把自己挂上了“中央”的牌子。

韩复榘

1930年起,他坐上山东省政府主席的位子,手里攥着几万兵,官印在桌上,军权在手里,在山东说句话比当地天气预报还管用,标准的国民党地方实力派。

从南京看上去,这种人用得着又防不住。用得着,是因为地方要人守,打仗要兵;防不住,是因为他既不是蒋的老嫡系,又不肯老老实实上缴钱粮。

山东税收在他手里像卡在咽喉的鱼刺,该交的往往扣着,该听的命令经常拖着,调兵命令能拖就拖。表面是客气往来,底下其实是各算各的小账。

时间来到了1937年,全面抗战爆发,日军一路南下,山东成了前线。照理说,韩复榘掌着几万兵,位置又要紧,抗战表现会直接写进历史账本。

结果他在关键节点上做的选择,却成了自己后来被处决的“罪名来源”:日军攻向山东时,他没有组织坚决抵抗,济南很快弃守,大军一路退到鲁西南。战场上退一步可能是战术,退得太快,就成了甩锅的理由。

对外口径是战败,对蒋介石来说,这却是一份天上掉下来的“正式理由”。蒋要整地方军阀,不可能凭一句“我不爽你”就开枪,总得找一顶帽子,才好跟外界交代“中央军纪严明”。

韩复榘放弃山东,这顶帽子大小刚好,扣上就摘不下来。

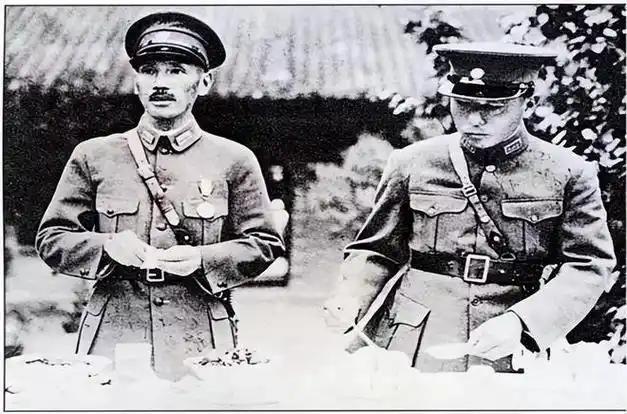

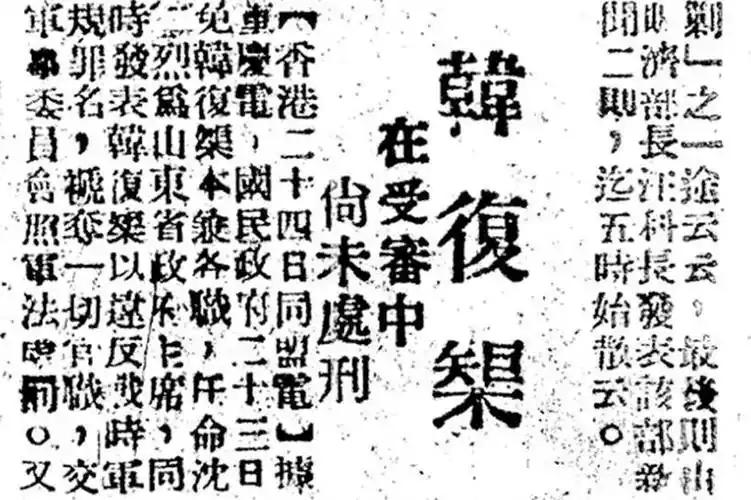

1938年1月,蒋介石发电邀请韩复榘去开封开军事会议,说是有要事相商。对很多军阀来说,这种电报既像橄榄枝,又像请君入瓮。韩复榘去了,会没开几句,人就被宪兵控制,当面被指责“放弃山东,罪该万死”,从此失去自由。

短短几天后,他被押到武汉,在1月24日晚被枪决。对外公告写的是“病故”,听上去体面,事实却是蒋亲自拍板的处决决定。

表面原因写在文件上:不战放弃山东,抗战失职。深层缘由藏在这些字外头:西北军出身,不是自己人;军事调动阳奉阴违;地方税收自己说了算。

蒋介石要削藩,韩复榘这种地主级军阀刚好撞在刀口上。山东失守成了一个现成的舞台,既能树立“军令如山”的形象,又顺势把一个桀骜不驯的地方实力派从权力棋盘上彻底抹掉。

对外是军事责任,对内是政治清算。站在权力斗争的角度,这套操作算不上罕见;站在家属的角度,却是一道割不开的血口:人被骗去开会,当场拿下,很快枪决,还要挂着“病故”的牌子。

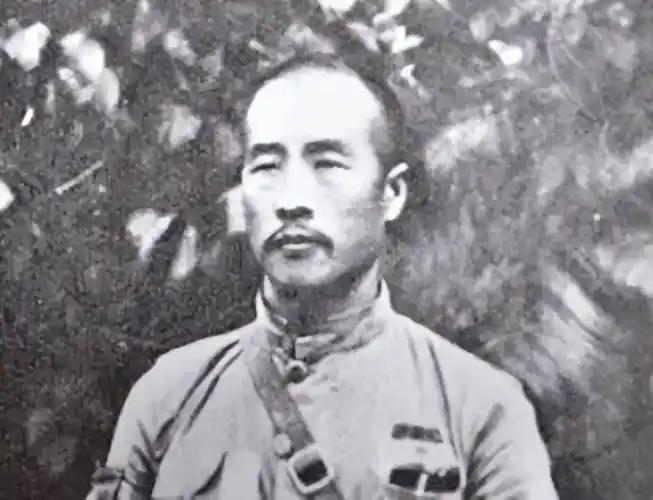

韩嗣燮,那时还是个十来岁的少年,没有见到父亲最后一面,只能从大人口中拼凑出这段经过:先是“有电报,去开会”,然后音讯中断,最后换来一张冷冰冰的消息,说“人没了”。

谁做的决定,谁下的命令,孩子心里记得清清楚楚。那句“蒋介石杀了我爹”,不是政治口号,是被时间磨成骨头的一句家话。

逃不逃去台湾,一个家庭的选择折射一代人的心气

逃不逃去台湾,一个家庭的选择折射一代人的心气时针拨到1949年,北平城头的旗帜就要换一面。解放军包围北平,傅作义签字,北平选择和平解放。

城市的命运稍稍安稳下来,普通人的心却并不平静:国民党高官和家属开始找飞机、找船,地图上从北平到台湾那条线,被很多人视为“最后的退路”。

韩家也被这一股潮水卷了进去。韩复榘已经被杀十一年,家里顶梁柱不在,母亲高艺珍带着几个孩子,在旧政权和新政权的交接线上琢磨前路。

她的想法很典型:跟着蒋介石去台湾,至少有个“中央”的名头做遮风避雨的棚子。韩复榘虽然早就不在,但毕竟在国民党内部混过,多少有点旧关系。

她收拾行李,打包值钱东西,托人打听船票,嘴上可能只说“去南边避避”,心里其实在盘算:跟着走,也许能给孩子换来更稳的生活。

家长在算账,长子在算另一笔账。韩嗣燮已经长大,回家看到成堆的行李,心里立刻明白母亲的真实打算。对很多家庭来说,去台湾是为了少受政治风波影响,对他来说,这简直是把自己往“杀父仇人”的地盘上送。

争执从一开口就火药味十足。他揭穿母亲口中的“避一避”,直指背后那条路线,就是去台湾投靠蒋介石。

他给出的理由也很直白:父亲当年就是被蒋介石骗去开封,再被押到武汉,说杀就杀的,连个告别的机会都没有。“杀父之仇不共戴天”,在他这里不是古书上的词,而是顶在胸口的一块硬石头。

在生存和尊严之间,他选择了后者。他的逻辑就一个:留在大陆,日子可能艰难;去台湾,每天抬头都要面对那个签字处决他父亲的人。比起缺吃少穿,他更难忍的是“给仇人当子民”的感觉。

对弟弟妹妹,他摆出的道理也很简单:父亲的仇没报,不能带着这个仇跑到对方门下低头哈腰。这样的话,没有高深理论,却格外有分量。

这场家庭争论里,有三层东西交织在一起。最表面的,是对安全的不同理解。母亲觉得“跟着走”安全,儿子觉得“留在仇人掌控范围外”才安心。

再往里,是对国民党政权的感情落差。对高艺珍来说,国民党是丈夫曾经效力的政权,还有一点“自己人”的旧情;对韩嗣燮来说,这个政权已经被浓缩成一个极端清晰的形象:它是签字杀死父亲的那只手。

最核心的,是一代人与另一代人对未来的不同设想。上一代人习惯在旧框架里找靠山,觉得“只要在权力的庇护之下,就算被冷落,也能活下去”;年轻一代更愿意放下这种依附,哪怕身份上变成普通工人,也不想继续绑在旧恩怨和旧权力结构之中。

在这个意义上,韩嗣燮的决定,其实悄悄绕开了父亲那条“军阀路线”,选择了一条更接近平民、也更接近新中国社会结构的道路。

争吵归争吵,决定要落在行动上。经过反复拉扯,高艺珍最终被儿子的态度压住了那口心思。行李拆了,船票不再打听,全家留在北平。城市很快改名叫北京,他们也从“军阀家属”慢慢融进“普通市民”的人群里。

韩嗣燮后来进了工厂,当起工人,凭手艺吃饭,没有走上任何惊心动魄的政治道路,也没再把自己的命运绑在哪一个“政权庇护”之上。对很多曾经跟着国民党走的人来说,台湾是政治身份的延续;对他来说,留下反而是情感上的清算,是跟“军阀之家”那个旧标签做切割。

这一家人的选择,和当时很多国民党家属的路线图刚好反过来。大多数人是因为担心在大陆会被当成旧势力,才拼命往台湾挤,希望找一个熟悉的政治环境。

韩家留下,并不是出于什么宏大政治判断,而是出于“避仇”这个很个人的理由。从政治学教科书角度看不算典型,从人心角度看却很真实。

也正因为这一点,这个故事才有了耐人寻味的一层意味。留在大陆的决定,从结果上看,让韩家避开了对蒋介石政权的再度依附,反而融入了一个以工人、农民为主体的新社会结构中。

长子用一种极端朴素的方式,把家仇和国家大势放在了同一个坐标系里:不去帮着撑杀父仇人的门面,而是选择在新秩序中做一个普通建设者。

从权力斗争的角度看,蒋介石对韩复榘的处决,是旧中国权力整合的冰冷一笔;从家庭命运的角度看,这一枪打出去,不只带走了一个军阀的性命,也意外改变了这个家几十年后的人生方向。

等到北平城头红旗升起,这个军阀的长子站在院子里,不再想着“在谁的军中出头”,而是盘算着车间里的工资和手艺,盘算着怎样用另一种方式安顿家人。

没有复仇大戏,没有豪言壮语,只有一个朴素的结局:一家人留在北京,平稳度日。可如果再把镜头拉远一点,就会发现,这样的平凡选择,其实折射出一个更大的方向变化。

旧时代,很多人只能在权力夹缝里找出路,家族兴衰常常被将领之间的一封电报、一纸命令左右;新的时代里,越来越多家庭可以把未来押在“自己的手艺”和“社会的正常秩序”上,而不是押在哪一个军阀、哪一个政客的脾气上。

从“蒋介石杀了我爹”到“进工厂当工人”,这条路看上去不够传奇,却很坦实。它告诉人们,权力场上的一念之间,最终会落到千家万户的饭桌上,落到一个普通青年愿不愿意带着仇恨再去依附旧主的选择里。

也正是无数这样并不起眼的个人决定,一点点堆出了中国社会从乱到治、从军阀割据走向统一新秩序的那条大路。