标签: 张云逸

广东队凭什么取得5连胜?①徐杰更加成熟、稳重和自信。经过上赛季和全运会的磨炼,

广东队凭什么取得5连胜?①徐杰更加成熟、稳重和自信。经过上赛季和全运会的磨炼,徐杰对于球队核心这个角色越来越适应,越来越自信,也越来越清楚自己的担当和责任。在比赛中,更加从容和稳定。②外援实力明显比上赛季更强一些。上赛季广东队找了好几个外援,什么巴顿、贝兹利、吉伦沃特、莫兰德、特雷伯克、阿姆斯等等,但只有吉伦沃特和莫兰德靠谱一些,其余都是水货,关键时刻,还不如″惠州外援″徐杰,尤其是联赛初期,基本就靠徐杰一人支撑球队。本赛季广东队找的这几名外援相对靠谱一些,萨林杰稳定而且技术全面;萨纳姆勇猛,关键时刻能冲能闯;奎因神经刀,状态好的时候无所不能;麦考尔虽然因伤未能出战,但实力上赛季在广州队已经经过检验。这几外援虽然算不上联盟顶级,但与上赛季的外援相比,已经升了好几个档次。③新秀才俊代替了″蕃薯帮″。本赛季新加入来的王洪泽、陈家政、杨溢,要比原来的张明池、徐昕、张皓嘉、李英博这些″蕃薯帮"要好得多,而且留下来的张云逸也进步了。这些年轻才俊在替补时间能够撑得住,让首发主力能有足够的时间调整,不像上赛季,"蕃薯帮″一上场就拖后腿。④5连胜所遇的球队都不是一流强队。5场比赛,4支球队,广州、南京和现在的浙江,实力只能算中下游的球队,只有青岛稍强一些,但也算不上一流强队。本赛季,广厦、北京、山西、上海,这4支球队才是真正的一流强队。广东队真正实力的检验,是与这4支球队的较量。因此,尽管广东队已经5连胜,甚至6连胜,都不能盲目乐观。只有经过与一流强队的较量,才能检验广东队的真正实力。

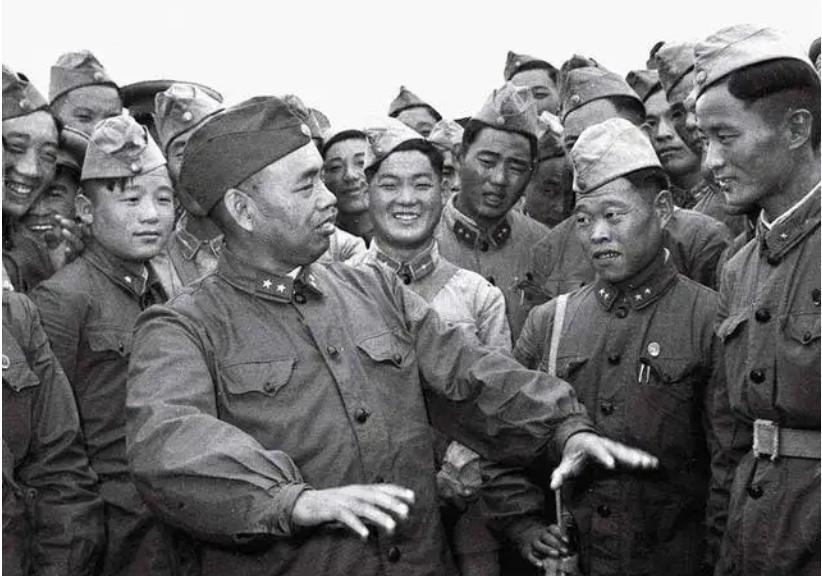

1965年他回大陆后,没有拜访任何开国元帅,只拜访开国大将张云逸

这个人便是 张云逸,当李宗仁来到张云逸家门口时,这位昔日的政敌竟立正敬礼,深深鞠躬,两位白发苍苍的老人对视而笑,仿佛回到了那风云变幻的岁月。要理解这次特殊的拜访,得从30年前说起。1937年的香港,正值抗日战争全面...

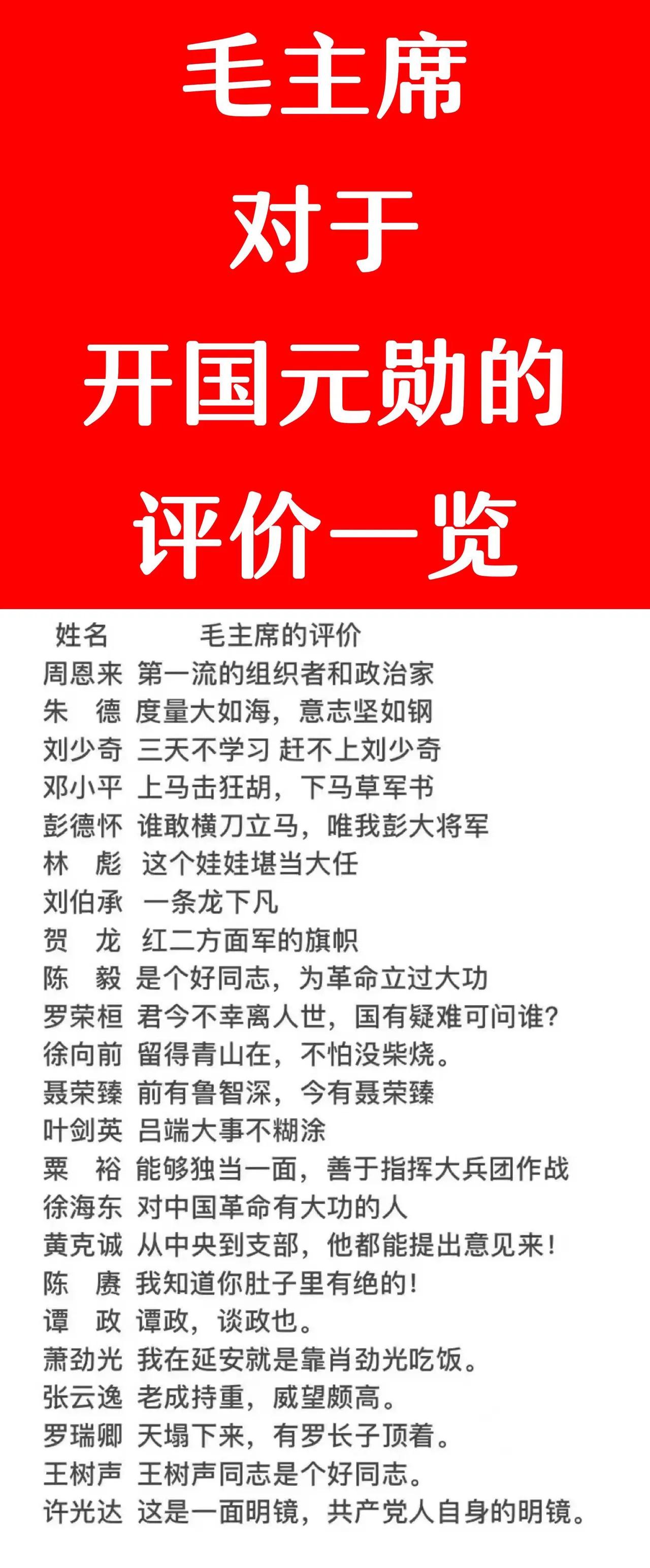

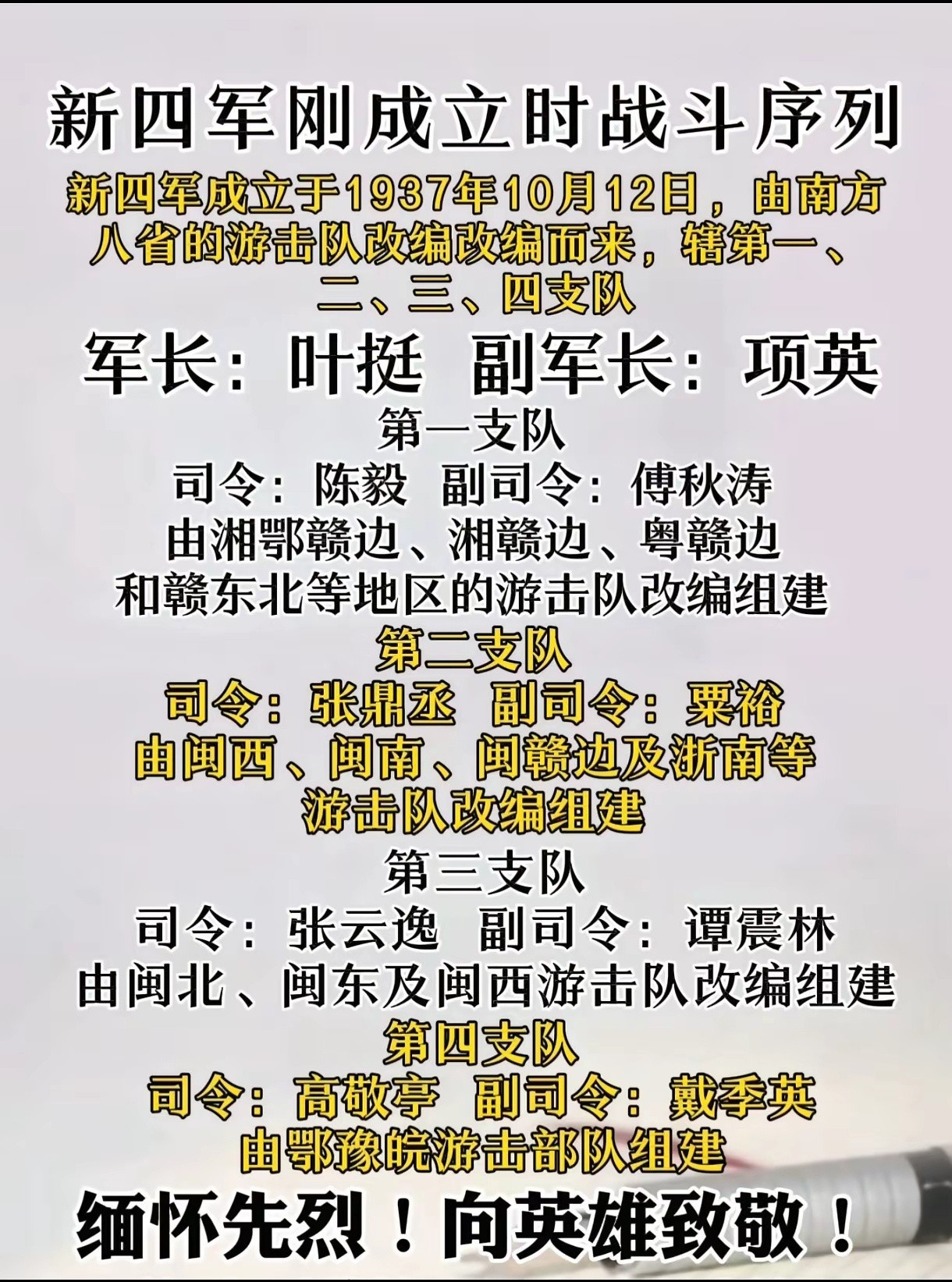

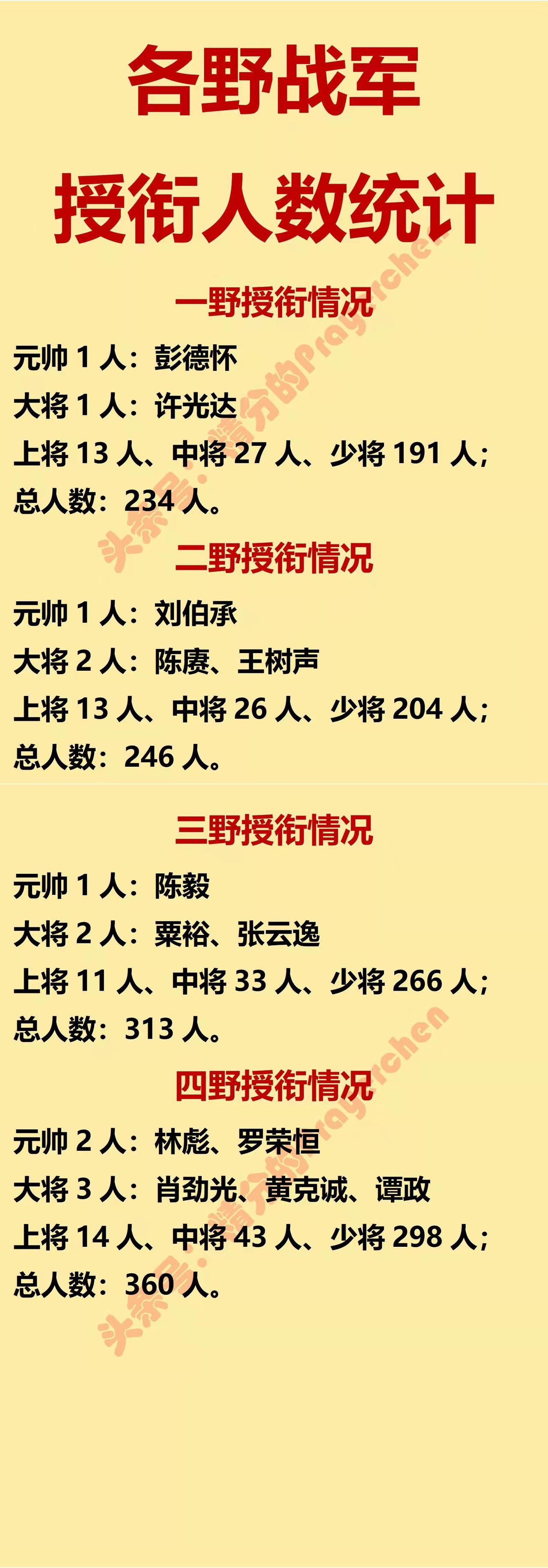

开国十位元帅是没有争议的,十大将军没有任何一个人可以取代任何一位元帅。新中国成

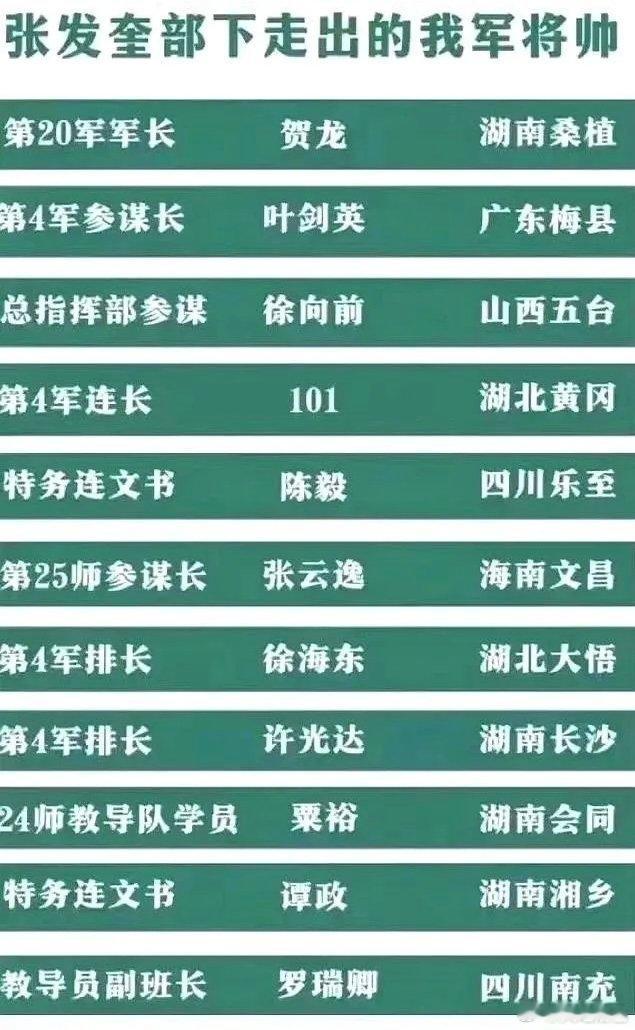

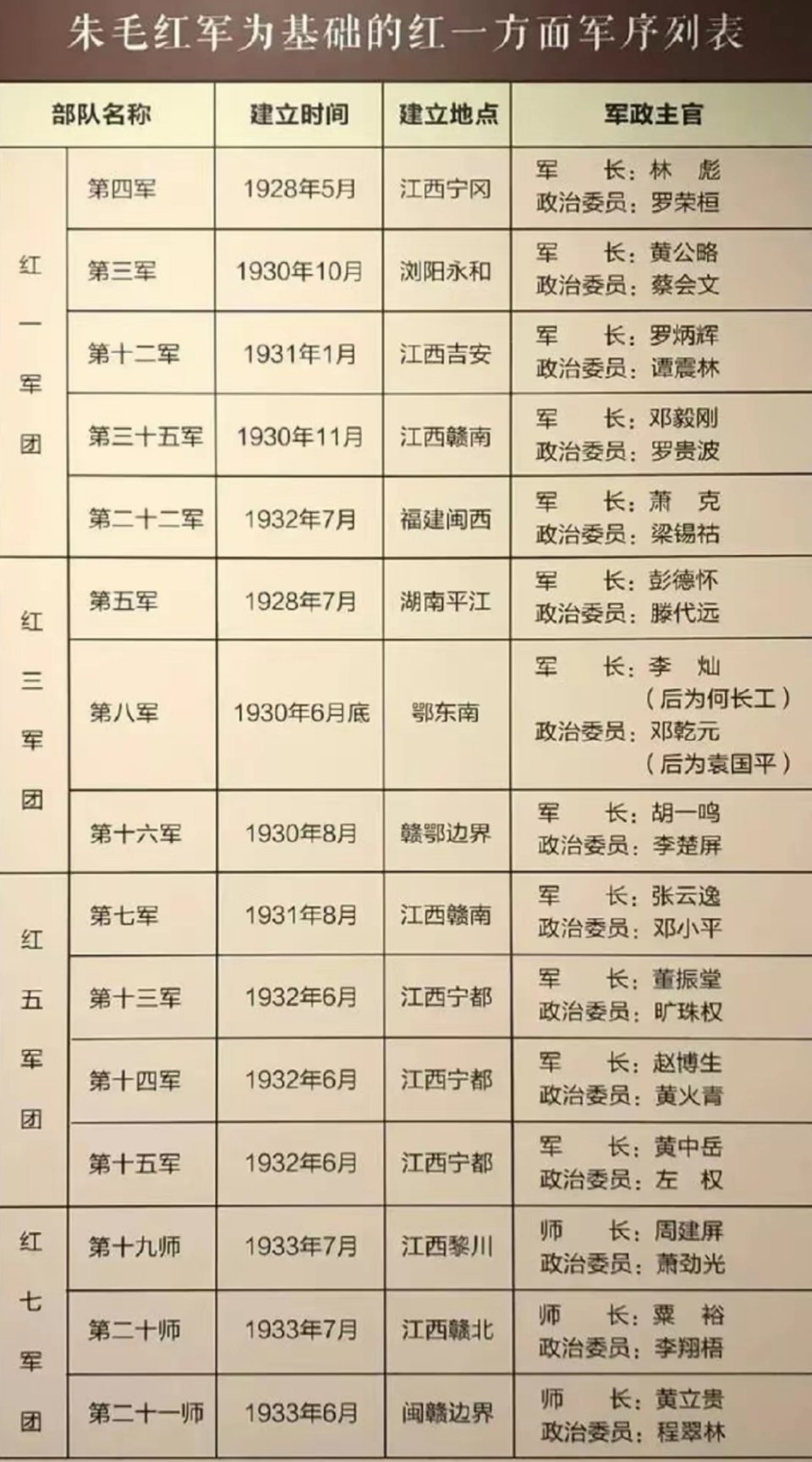

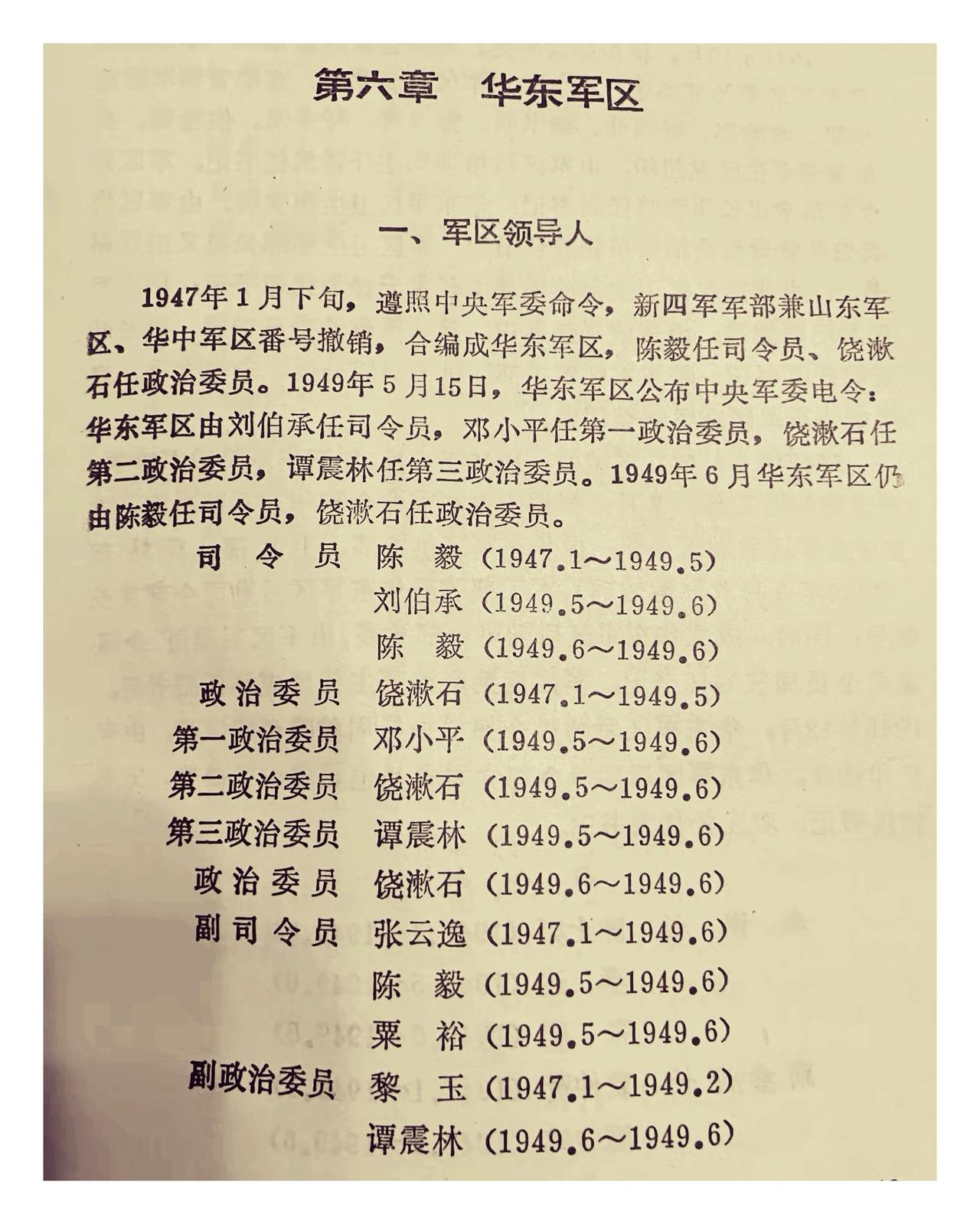

开国十位元帅是没有争议的,十大将军没有任何一个人可以取代任何一位元帅。新中国成立后,军队开始实行军衔制,十位元帅和十大将军的名单成为焦点。朱德作为老一辈革命家,早年参加辛亥革命,1922年加入党,领导南昌起义,创建井冈山根据地,任红军总司令,长征中指挥部队突破重重封锁,抗日战争担任八路军总司令,解放战争统筹大局。彭德怀1928年入党,领导平江起义,建立湘鄂赣根据地,长征攻占娄山关,抗日组织百团大战,解放战争指挥西北野战军,青化砭战役设伏歼敌。林彪1925年入党,参加南昌起义,长征突破腊子口,抗日指挥平型关战役,解放战争领导辽沈战役,围困长春攻克沈阳。刘伯承1926年入党,早年护国战争,长征四渡赤水,抗日开辟太行根据地,解放战争上党战役山地设伏,领导淮海战役。贺龙1926年入党,参加护法战争,建立湘鄂西根据地,长征强渡大渡河,抗日贺家池战斗,解放战争参与辽沈战役攻占锦州。陈毅1923年入党,参加南昌起义,长征坚持南方游击,抗日领导新四军,孟良崮战役围歼国民党师,解放战争渡江战役解放南京。罗荣桓1927年入党,参加秋收起义,长征担任政委,抗日领导山东根据地反扫荡,解放战争领导辽东解放攻克鞍山。徐向前1927年入党,领导广州起义,建立鄂豫皖根据地,长征西征川康,抗日指挥淮海前期,领导西北解放。聂荣臻1923年入党,参加南昌起义,建立晋察冀根据地,长征掩护中央,解放战争指挥平津战役。叶剑英1927年入党,参加广州起义,任红军参谋长,长征协调行军,解放战争指挥渡江战役。十大将军的生平也各有亮点。粟裕1927年入党,参加南昌起义,抗日指挥苏中战役,解放战争领导淮海战役包围国民党军。徐海东1925年入党,建立鄂豫陕根据地,抗日劳山战役,参加平型关战役。黄克诚1925年入党,建立湘南根据地,解放战争塔山阻击战挖掘壕沟。陈赓1924年入党,参加南昌起义,建立鄂豫皖根据地,解放战争指挥淮海支队。谭政1927年入党,任红军政治部主任,抗日组织政治教育。萧劲光1922年入党,建立海军部队,任海军司令。张云逸1926年入党,建立百色根据地,解放战争指挥渡江部队。罗瑞卿1928年入党,任保安局局长,解放战争指挥平津警戒。王树声1926年入党,建立鄂豫陕根据地,解放战争指挥桐柏解放。许光达1925年入党,指挥陕甘根据地保卫,领导西北解放。军衔评定以干部级别、职务、资历和战绩为基础,中央军委多次讨论,十位元帅名单各方一致,没生分歧。十大将军名单敲定后,也确认无人够格进入元帅序列。上将中有些人资历能力强,如王震指挥新疆解放,如果调整进大将也合适。中将中徐立清组织后勤保障,詹才芳领导中原突围,都够上将标准。少将中解方指挥情报,钟伟突击作战,升中将说得通。级别越往下,标准越松,空间大,导致贺炳炎上将偏高,他率部攻克敌阵但与其他上将比贡献相对有限;贺晋年少将偏低,他在根据地坚持贡献被低估。部分将军不在乎军衔,觉得活到新中国成立已是运气好,比牺牲同志强多了。部分将军看重军衔,当作战争肯定。所有将军都为国家成立出力,值得尊重。

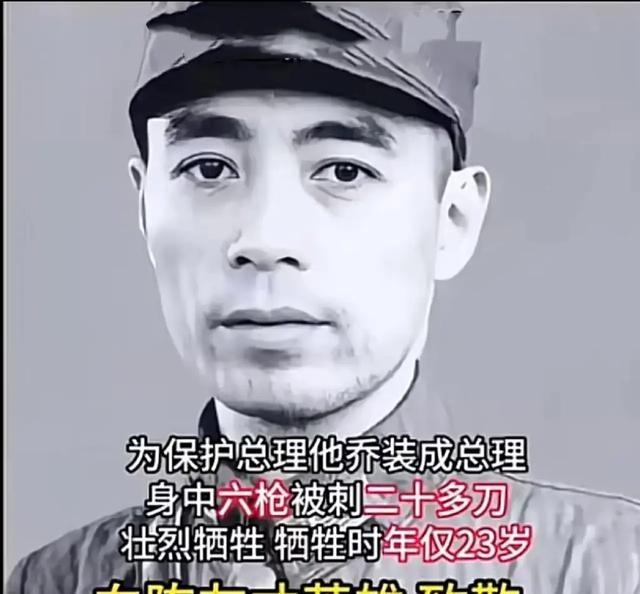

🌞1943年,张云逸抓了国军将领赵凤藻的独子,对方提出用10挺机枪、100

🌞1943年,张云逸抓了国军将领赵凤藻的独子,对方提出用10挺机枪、100支步枪换人,谁知张云逸却说:“我只要你答应我一件事!”1943年的皖东,新四军在一次干脆利落的伏击后,手里多了一位特殊的俘虏——桂系专员赵凤藻的宝贝独子,赵保顺。消息传到赵凤藻耳朵里,这位手握重兵的地方头面人物心急如焚,他没犹豫,立刻派人开出了一份在当时看来诚意满满的“价目表”:10挺机枪,上百支步枪,外加整整一万发子弹。这笔买卖,在那个枪杆子就是一切的年代,听起来相当划算,但赵凤藻没想到,对方想要的,根本不是这些冰冷的铁家伙,新四军的将领张云逸想要的“赎金”,是一个人的立场,一支军队的枪口朝向。赵凤藻的处境其实相当尴尬,独子命悬一线,他不可能不救,可怎么救?派兵硬抢?他掂量过,新四军的战斗力不是闹着玩的。向日本人求援?更不行,那等于把自个儿跟日伪私下勾结的秘密给捅出去了,后患无穷,这位老江湖,第一次感到了投鼠忌器。所以,他选择了他最熟悉的交易方式——拿物质换人情,那份军火清单,就是他价值判断的直接体现,是他认为能摆平一切的硬通货。可张云逸连价都懒得还,直接拒绝了,这个干脆的决定,等于宣告了这场游戏的规则被彻底改写:这不是一桩买卖,而是一次政治摊牌。真正的价码只有一个:赵凤藻必须停止和日伪眉来眼去,调转枪口一致抗日,这个条件,气得赵凤藻当场跳脚,大骂对方是狮子大开口,故意刁难。这场博弈的中心,那个作为“交易品”的赵保顺,自己却成了撬动天平最重要的砝码,他根本不是一个被动等待救援的物件。战斗中,一颗子弹打穿了他的左肩,被俘时已因失血过多昏迷,可他醒来后,等到的不是审讯,而是新四军医护人员的全力抢救,张云逸亲自下令,不惜代价也要保住他的命,这一举动,连新四军自己的战士都想不通,为什么要救一个敌军头目。这份人道主义的冲击,给赵保顺上了一课,张云逸后来还常去看他,不谈劝降,不搞威逼,只是平静地聊时局,聊民族危亡。这些话,让这个刚从军校毕业、一心想建功立业的年轻人,第一次感觉自己过去所学的东西变得那么苍白,甚至开始反思从小被灌输的“共产党是匪徒”的观念。思想彻底动摇后,赵保顺主动给父亲写了一封信,信里除了报平安,更关键的是,他详细描述了这里的所见所闻,恳请父亲“慎重考虑”张云逸的条件,这封信,成了压垮他父亲心理防线的最后一根稻草。后来父子重逢,赵凤藻震惊地发现,儿子言谈之间竟尊称张云逸为“首长”,口中满是抗日大义,他才真正意识到,这份活的“赎金”,其价值远非自己那点军火所能比拟。赵凤藻最终的妥协,是一个痛苦且漫长的过程,他要支付的“赎金”,不是一次性的,儿子的信,加上桂系内部因他指挥失利、独子被俘而起的质疑声,让他腹背受敌。他再次派人谈判,表示愿意和日伪切断关系,但需要时间,张云逸没有轻信口头承诺,而是老练地给出了一个月的观察期,他要看的是实实在在的行动。接下来的日子里,赵凤藻开始支付他的“赎金”:他一步步撤回了派驻在日伪据点的联络官,停止了所有情报输送,每一步,都像是在从自己身上剥离一块旧皮。而最后一笔“交割款”,则是一场真刀真枪的冲突,日本人察觉到了他的疏远,派兵前来问责施压,这一次,赵凤藻选择了硬扛,双方爆发了武装冲突,这场枪声,就是他与过去彻底决裂的公开宣言,也是张云逸释放他儿子的最终凭证。这场博弈,最终没有输家,赵凤藻赎回了儿子,更重要的是,他被儿子这段特殊的经历“打醒”了,找回了民族大义的立场,父子二人自此并肩,真正投入了抗日的洪流。而张云逸,用他卓越的远见,放弃了唾手可得的一批武器,却兵不血刃地拔掉了一颗随时可能在背后捅刀子的钉子,还把一支重要的地方武装拉到了抗日阵线上。1943年皖东的那场危机,真正的“赎金”,从来就不是那些枪弹,而是一个军阀的觉醒,一支军队的转向,以及为抗战胜利添上的一枚沉甸甸的砝码。信息来源:十堰市档案馆——张云逸在巢南同驻皖国民党桂系代表谈判的故事