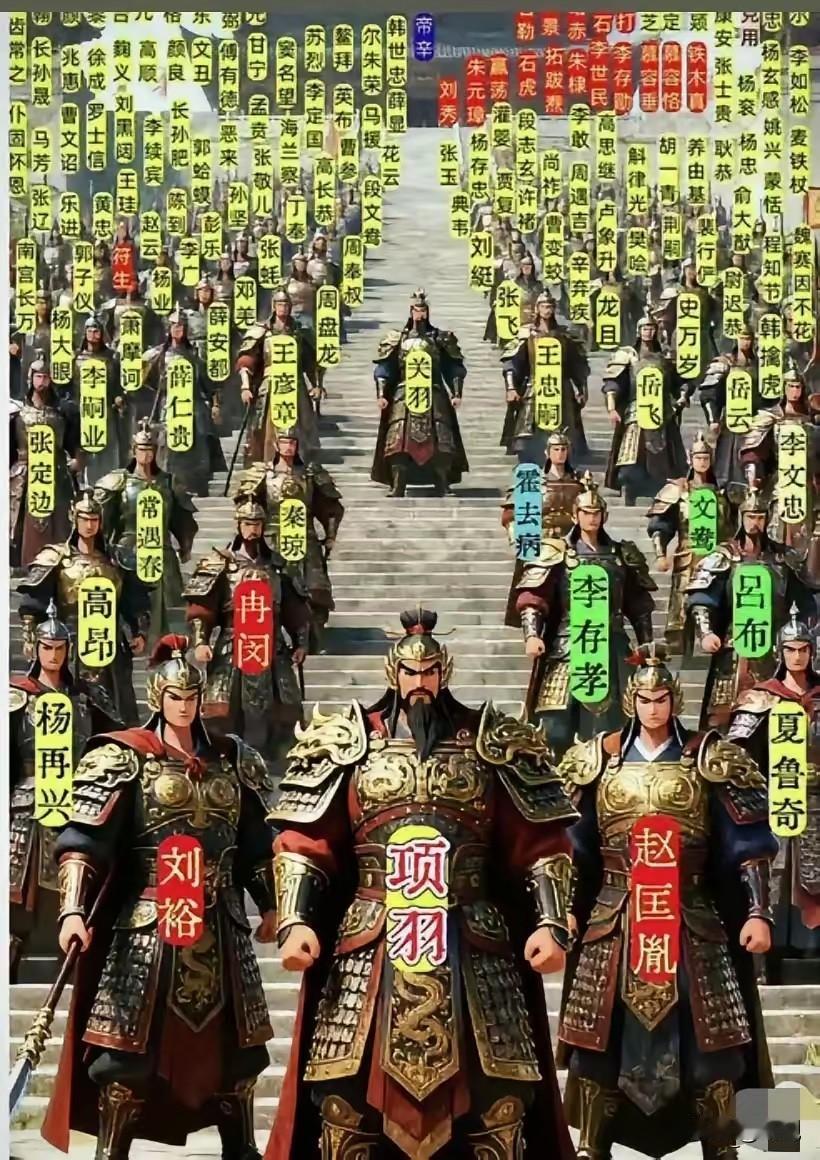

材料来自:《资治通鉴》卷八秦纪三

公元前208年,陈胜起义失败身死的消息传来,大佬项梁坐不住了。

他赶紧召集各路起义军的头头们,到薛县开个大会,商量下一步怎么走。

刘邦,也就是后来的沛公,也收到了邀请,屁颠屁颠地就去了。

这时候,有个叫范增的老头儿,已经七十岁了,平时就爱琢磨些奇谋诡计,他听说这事儿后,也跑去跟项梁说:“陈胜那小子失败,那是意料之中的事儿。你想啊,秦朝灭了六国,楚国最冤枉,啥坏事都没干就被灭了。特别是楚怀王被骗到秦国,再也没回来,楚国人到现在都心疼他。陈胜那小子,起义的时候不立楚国的后代,自己当老大,能长久才怪呢!您呢,从江东起兵,楚国的那些将领都争着来投靠您,为啥?还不是因为您家世世代代都是楚国的大将,大家觉得您能复兴楚国嘛!”

项梁一听,觉得范增这老头儿说得太对了,立马就派人去找楚怀王的孙子熊心。

这熊心当时正在民间给人放羊呢,一下子就被接到了项梁这儿。

六月的时候,项梁就立熊心为楚怀王,顺了民心。

陈婴呢,被封为上柱国,管着五个县,跟楚怀王一起住在盱眙。

项梁自己呢,也给自己起了个响亮的名号,叫武信君。

从此,这楚国的复兴大旗,就正式扛起来了!

1、名不正则言不顺

陈胜一死,反秦这面大旗到底该由谁来扛,可就成了个大问题。

革命嘛,就两件事儿最关键:一是得有面能号召人的旗帜,二是得握紧手里的刀。

旗帜就是纲领,是用来鼓动老百姓跟着干的;刀就是军权,那是跟敌人真刀真枪干仗的家伙什儿。

孔夫子说过,“名不正则言不顺”,秦末那场大乱,还真就验证了老夫子这话。

就说那个放羊娃芈心吧,他是楚怀王的孙子,老楚怀王当年让秦王和张仪给欺负得够惨,所以范增就琢磨着,可以利用这层关系打悲情牌,博取楚人的同情,把芈心也立成“楚怀王”,好顺应民心。

项梁一开始给芈心的定位挺明确,好听点说是虚位领袖,革命的象征;难听点说,就是个傀儡,跟捏个泥胎供人参拜差不多。

项梁心里盘算着,有这么个名头在这儿摆着,能稳住楚人的心,自己呢,还能牢牢掌握着军权,继续带着大家反秦。

可谁能想到呢,这尊“泥胎”后来没把自己当傀儡看,开始摆起架子来号令群雄了。

这也说明啊,权力这东西,一旦给了人,就很难再收回来。

就算是起初被人看作傀儡的,有了机会,也会想着掌握实权。

2、共主

在群龙无首的时候,找个名义上的“共主”,就像是给散沙聚成塔找了个顶梁柱,好歹能让大家先团结起来,别一盘散沙似的,结盟还没捂热乎就散了架。

可问题也跟着来了。

那时候,陈胜已经称了王,后来赵王、齐王也冒了出来。

张良还跑去游说项梁,把韩国的遗族韩成也封了个韩王。

大家对秦始皇那是恨得牙痒痒,可对于“皇帝”这俩字,却像是避瘟神一样,碰都不碰。

楚怀王后来也封魏豹为魏王,霸王项羽更是大方,大笔一挥,诸王纷纷涌现。

就连后来的汉王刘邦,也封韩信为齐王。

这“王封王”的场面,那叫一个热闹,可也乱得不行,整个儿一锅粥。

这可不是官爵级别搞不清那么简单,说白了,就是这些革命家们,对新秩序心里没谱,不知道该怎么描述、怎么构建。

不像后世那些谋反、造反的,心里跟明镜似的,终极目标就是登基称帝,简单直接。

可那时候,大家还都在摸索呢,所以这“王封王”的乱象,也就不足为奇了。

3、傀儡也有梦想

项梁在反秦的战场上那可是威风八面,手握大权,能封别人为王,可自己呢,就捞了个“武信君”的封号,心里多少有点憋屈。

可还没等他憋屈够呢,一场大战下来,项梁不幸战死。

这一下,楚怀王可逮着机会了。

原本他就是个项梁扶植起来的虚位“共主”,这下可好,直接摇身一变,成了掌实权的领袖。

他开始大肆扶植其他势力,先是把魏豹封为魏王,接着又任命宋义为上将军,这职位还在项羽之上,明摆着是要削弱项家的势力嘛。

项家的人能乐意吗?

想当初项梁辛辛苦苦打天下,扶植这么个傀儡,结果自己一死,待遇就这么差,换谁心里能平衡?

其实啊,要是当初项梁干脆称王或者称帝,把“名”先正起来,那情况可能就大不一样了。

要是他称帝,就算战死了,侄儿项羽也能顺理成章地继任皇帝。

这样一来,刘邦就不是和项羽楚汉“相争”了,而是成了反叛朝廷的逆贼。

到那时候,项羽就算不能玩个大逆转,刘邦要想夺取最后胜利,恐怕也得费上九牛二虎之力,艰难得多。

说起来,这立怀王的主意,还是范增老爷子出的呢。

这位老爷子,在刘邦的评述里,那可是和张良、萧何、韩信一流的人物,绝对的超级智囊。

可谁能想到,他这个策划,差点就让项氏家族沦入万劫不复的境地。