现在提到中东,很多人会想到战乱、石油,但一千多年前,这里曾诞生过一个横跨亚非欧的超级帝国 —— 阿拉伯帝国。它不是靠先天的资源禀赋,而是靠一个 “看不见的纽带”,把一盘散沙的沙漠部落拧成了一股绳,甚至把存在了 1200 多年的波斯帝国都给灭了。

这 “纽带” 到底是啥?为啥一个连统一国家都没有的民族,能突然爆发出这么强的战斗力?咱们今天就从阿拉伯半岛的 “先天困境” 说起,看看穆罕默德和他的追随者们,是怎么一步步把 “不可能” 变成 “可能” 的。

一、半岛困局:被地理 “坑” 了的闪族后裔 —— 一半是火焰,一半是海水

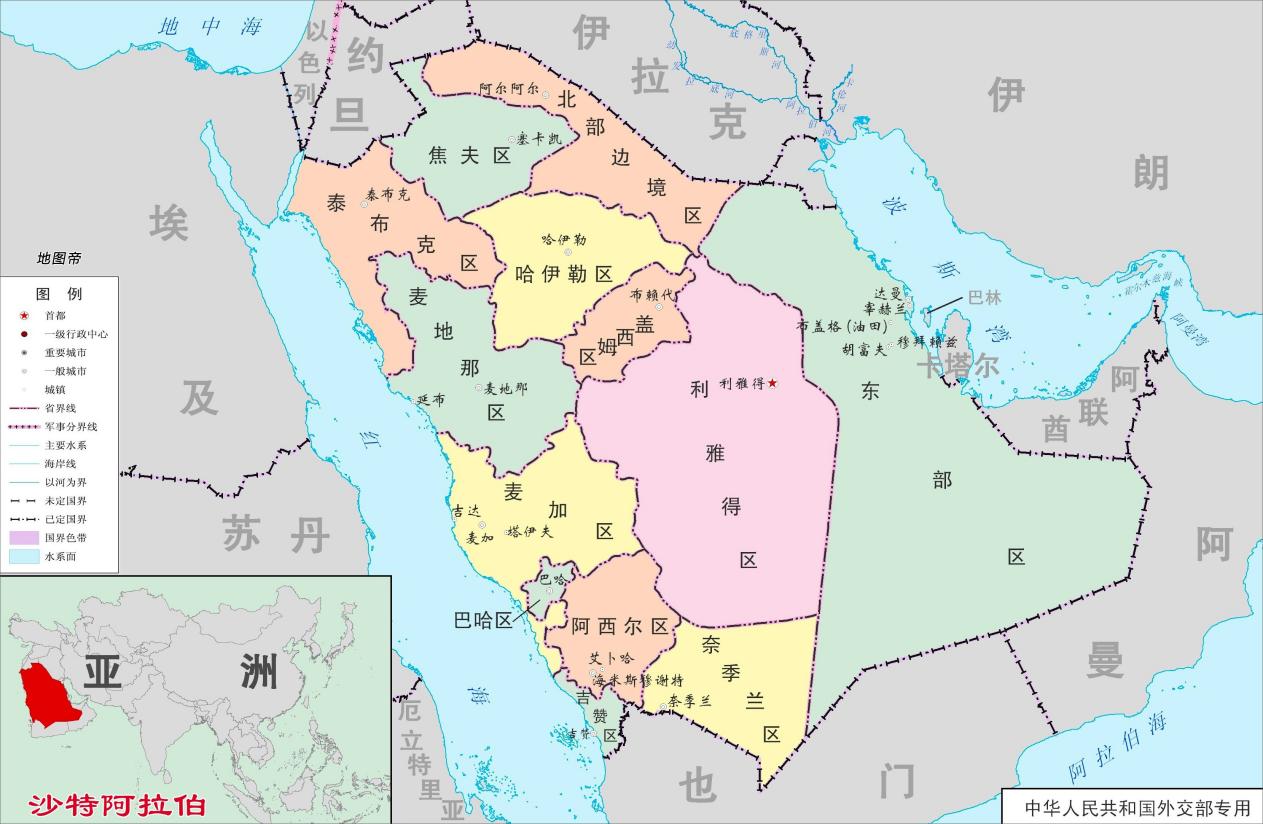

要理解阿拉伯帝国的崛起,得先搞懂它的 “出生地”—— 阿拉伯半岛。这地方就是个 “地理极端分子”:北部和中部是大片沙漠,夏天温度能飙到 50℃,连草都长不出来;西部和南部却靠海,有平原和山地,下雨不少,能种地还能搞贸易。

这种 “一半沙漠、一半绿洲” 的格局,直接把半岛上的人分成了两拨:北边的 “流浪汉” 和南边的 “富二代”。

1. 北部贝都因人:沙漠里的 “抢水专业户”,日子苦到没朋友

北边的叫贝都因人,是闪族人的后裔,跟犹太人算 “远房亲戚”。但他们的日子,跟 “亲戚” 比差了十万八千里 —— 每天不是在找水,就是在抢水的路上。

18 岁的哈立德(跟后来的 “真主之剑” 重名,方便记),每天天不亮就跟着部落里的人,赶着骆驼往东边走。他们的部落有一口老井,昨天被隔壁的塔米姆部落抢了 —— 对方说 “这井在我们的牧场边界上,该归我们”,哈立德的部落不服,两边打了一架,还死了两个老人。

“水就是命,没水的话,骆驼活不过三天,我们也活不过五天。” 哈立德的爹一边走一边骂,“去年干旱,我们抢了另一个部落的羊群,今年他们肯定要报复。这日子啥时候是个头?”

这不是我瞎编的,当时的贝都因人就是这样:部落之间没有统一的老大,谁有枪(哦不,谁有骆驼和刀)谁就有理。为了一口井、一片牧场,能打几十年的仗。整个北部就像个 “无政府的江湖”,今天你抢我,明天我偷袭你,老百姓连睡个安稳觉都难。

更惨的是,他们除了养骆驼、放羊,啥产业都没有。想吃点粮食,得拿羊毛跟南边的人换;想穿件像样的衣服,得等商队路过时买 —— 但商队也不是天天来,有时候一件粗布衣服,能穿好几年。

2. 南部塞白人:靠商路发家的 “富二代”,却被邻居们盯上了

跟北边比,南边的塞白人简直活在 “天堂” 里。

南部的也门和汉志地区,是北非、地中海和印度洋的 “十字路口”—— 从中国来的丝绸、印度来的香料、东非来的象牙,都要从这里转卖到欧洲和中东。相当于现在的 “国际物流枢纽”,光收过路费就能赚翻。

考古发现,当时的塞白国家(也叫示巴王国,传说中跟所罗门王有过往来),已经有了灌溉系统,能种小麦、椰枣;城里有石头盖的房子,还有专门的市场 —— 你能在这里买到中国的丝绸(比当地布贵 10 倍)、印度的胡椒(一小袋能换一头羊)。

30 岁的萨利姆是塞白商人,每年要跑三趟商队,从也门出发,带着香料和丝绸,往北走到麦加,再卖给拜占庭来的商人。“一趟下来,利润能翻 5 倍,比种地强多了。” 萨利姆每次回来,都会给老婆买个银镯子,给儿子买件丝绸小褂 —— 这在北边的贝都因人眼里,简直是 “神仙日子”。

但 “树大招风”,塞白人的好日子,很快就被三个 “大佬” 盯上了:北边的拜占庭帝国、波斯萨珊王朝,还有东非的埃塞俄比亚阿苏姆王国。这三个国家,都想控制也门的商路 —— 谁控制了这里,谁就掌握了东西方贸易的 “钱袋子”。

从公元 4 世纪开始,这三个国家就在也门打来打去:今天拜占庭支持埃塞俄比亚打波斯,明天波斯又反过来支持当地部落打埃塞俄比亚。打了一百多年,最后在公元 575 年,波斯人打赢了,把也门变成了自己的 “殖民地”。

可波斯人干了件 “缺德事”:他们把商路改到了波斯湾 —— 从印度来的货物,直接走波斯湾到波斯,再运到欧洲,绕开了也门。这下可把南部的塞白人坑惨了:商队不来了,市场没人了,靠贸易吃饭的人没了收入;农田因为战争被毁了,粮食也不够吃。

无奈之下,南部人只能往北迁 —— 成千上万的塞白人,带着仅有的家当,逃到了北部的麦加、耶斯里卜(后来的麦地那)。可北部本来就缺资源,突然多了这么多人,矛盾更激烈了:贝都因人的牧场被占了,麦加的商人生意被抢了,连城里的平民都找不到工作了。

3. 麦加:一个 “宗教集市”,却藏着更大的矛盾

这时候的麦加,是半岛上少有的 “热闹城市”—— 不是因为它富,而是因为它有个 “宝贝”:克尔白神庙里的黑色陨石。

当时的阿拉伯人信 “多神教”—— 每个部落都有自己的神,有的拜石头,有的拜沙漠里的树,有的拜月亮。而麦加的克尔白,相当于 “全半岛的宗教超市”:各个部落都把自己的神像放到克尔白里,每年来这里朝觐一次。

朝觐带来了商机:麦加的古莱西部落(穆罕默德的部落),靠给朝觐者提供住宿、卖水、卖食物发了财。其中最有钱的是伍麦叶家族和沃玛亚家族(后来的倭马亚王朝就是他们建的),他们控制了麦加的大部分商队和市场,相当于 “麦加的垄断资本家”。

但这些 “资本家” 的心太黑了:为了赚钱,他们放高利贷,利率高达 100%—— 你借 1 头羊,一年后要还 2 头;借 10 个第纳尔(当时的货币),一年后要还 20 个。很多平民还不上钱,就成了 “债务奴隶”,白天给贵族干活,晚上睡在马棚里。

咱们再看个平民的故事:麦加的铁匠阿卜杜拉,因为儿子生病,借了伍麦叶家族 10 个第纳尔买药。一年后,贵族来要债,阿卜杜拉拿不出钱,贵族就把他的铁匠铺给占了,还把他的儿子拉去当奴隶。“我儿子才 8 岁,每天要给贵族喂马、挑水,稍微慢一点就被打。” 阿卜杜拉跪在克尔白前哭,“真主啊,为啥没人来救我们?”

这就是伊斯兰教创立前的阿拉伯半岛:北边部落混战,南边文明毁灭,城市里贵族压榨平民,所有人都活得苦不堪言。大家都在盼着一个 “救星”—— 不管是统一国家,还是新的宗教,只要能让日子好过点就行。

而这个 “救星”,很快就来了 —— 他就是穆罕默德。

二、穆罕默德:从放羊娃到先知,他靠啥 “统一” 了人心?

公元 570 年,穆罕默德出生在麦加古莱西部落的哈西姆家族。但他的 “开局”,比很多平民还惨:爹在他出生前就死了,妈在他 6 岁时也去世了,只能跟着爷爷和伯父长大。

1. 童年:放羊娃的 “生存课”,教会他比读书更重要的事

穆罕默德小时候,家里已经家道中落了 —— 伯父是个普通商人,养不起他,只能让他去给土豪放羊。

10 岁的穆罕默德,每天赶着羊群在麦加周边的沙漠里走。他要学会认路:哪个沙丘后面有水,哪个地方有有毒的植物;要学会跟贝都因人打交道:遇到部落冲突,怎么躲;要学会吃苦:夏天太阳晒,冬天寒风刮,中午只能啃干椰枣,晚上睡在骆驼旁边。

这些经历,比读书更有用:他知道平民有多苦,知道部落之间的矛盾有多深,知道贵族有多贪婪。后来他回忆说:“我小时候放羊,看到过一个贝都因老人,因为没水喝渴死在沙漠里;看到过一个平民,因为还不上高利贷,被贵族打断了腿。那时候我就想,要是有一天,我能让大家都过上好日子就好了。”

12 岁时,穆罕默德跟着伯父去叙利亚经商 —— 这是他第一次走出麦加。他看到了拜占庭帝国的城市:有石头盖的教堂,有穿丝绸的贵族,有卖各种商品的市场;也看到了波斯帝国的商队:有带着武器的士兵,有装满金银的骆驼。

“原来外面的世界这么大,原来国家可以这么统一。” 穆罕默德心里有了个念头:阿拉伯半岛要是也能像拜占庭和波斯一样,有个统一的国家,是不是就不会这么乱了?

2. 中年:娶了 “富婆” 赫底彻,获得 “创业启动资金”

25 岁时,穆罕默德遇到了改变他一生的人 —— 赫底彻。

赫底彻是个 “寡妇企业家”:她的丈夫是麦加的富商,去世后留下了一大笔遗产和一支商队。赫底彻没有像其他女人一样守着遗产过日子,而是自己经营商队,成了麦加少有的 “女老板”。

当时赫底彻要找个 “商队经理”,有人推荐了穆罕默德:“这个年轻人踏实、聪明,去过叙利亚,懂经商,还不会贪污。” 赫底彻就雇了穆罕默德,让他带队去也门经商。

穆罕默德没让她失望:他把商队管理得井井有条,还跟也门的商人谈成了一笔大生意,赚的钱比预期多了 30%。赫底彻很欣赏他:“你不仅会经商,还很善良 —— 路上遇到乞丐,你把自己的干粮分给他们;遇到迷路的朝觐者,你亲自送他们去麦加。”

一来二去,两人互相爱慕,结了婚。这桩婚姻,对穆罕默德来说是 “人生的转折点”:

经济上:他不用再为钱发愁,有了足够的时间和精力去思考 “国家和宗教” 的问题;

社会地位上:赫底彻在麦加有很多人脉,穆罕默德通过她,认识了麦加的各个阶层,包括一些不满贵族的平民和商人;

思想上:赫底彻支持他的想法,甚至在他后来悟道时,第一个相信他是 “安拉的使者”。

3. 悟道:西拉山洞里的 “顿悟”,一场改变世界的 “宗教革命”

婚后的穆罕默德,经常去麦加附近的西拉山洞 “隐居”—— 每次去都带够干粮和水,一待就是十天半个月。他在山洞里想啥?无非是三个问题:

为啥阿拉伯人要信这么多神?每个部落都有自己的神,互相不认账,这不是更难统一吗?

为啥贵族要压榨平民?放高利贷、抢奴隶,这样下去,麦加迟早要乱。

为啥半岛上没有统一的国家?难道闪族人的后裔,只能永远活在部落混战里?

公元 610 年的一天,40 岁的穆罕默德从山洞里出来,对赫底彻说:“我在梦里见到了天使加百列,他说我是安拉的使者,要我向世人传播真理 —— 世界上只有一个真主,就是安拉;大家要放弃多神崇拜,要互相帮助,不要放高利贷,不要虐待奴隶。”

这就是伊斯兰教的开端。穆罕默德的教义,正好戳中了当时阿拉伯人的 “痛点”:

对平民来说:“禁止高利贷”“释放奴隶”“赈济贫民”,这是他们最想听到的话 —— 终于有人为他们说话了;

对商人来说:“统一信仰” 意味着统一市场,以后商队在半岛上走,不用再担心被不同部落抢劫了;

对部落首领来说:“一神教” 可以让各个部落团结起来,不用再为了小事打架了。

但这教义,也戳中了麦加贵族的 “痛点”:

贵族靠多神教赚钱:朝觐者来拜各个部落的神,贵族能赚很多钱;如果大家都信安拉,克尔白里的其他神像就要被搬走,贵族的收入就少了;

贵族靠高利贷和奴隶赚钱:穆罕默德禁止高利贷和虐待奴隶,相当于断了他们的财路。

所以,伍麦叶家族和沃玛亚家族开始打压穆罕默德:他们到处说穆罕默德是 “骗子”,说他的教义是 “异端”;他们殴打穆罕默德的信徒,把信徒的房子烧了;甚至想杀了穆罕默德。

公元 619 年,穆罕默德的妻子赫底彻和伯父相继去世 —— 这是他最艰难的一年:没了妻子的支持,没了伯父的保护,他在麦加连个安身之地都快没了。

4. 西吉拉:从麦加到麦地那,一场 “迁徙” 拯救了伊斯兰教

就在穆罕默德走投无路时,一群来自耶斯里卜的人找到了他。

耶斯里卜的情况跟麦加差不多:贵族压榨平民,部落之间经常打架。他们听说了穆罕默德的教义,觉得 “这是个能统一我们的人”,就邀请穆罕默德去耶斯里卜传教。

公元 622 年 9 月的一个夜晚,穆罕默德带着 300 多个信徒,偷偷离开了麦加 ,因为当时伍麦叶家族的人已经在麦加的城门设了岗,想杀他。穆罕默德和信徒们骑着骆驼,在沙漠里走了 8 天,终于到达了耶斯里卜。

伊斯兰教把这次迁徙叫 “西吉拉”(也叫 “希吉拉”),并把这一年定为 “伊斯兰教纪元元年”。而耶斯里卜,也被改名为 “麦地那”,意思是 “先知之城”。

在麦地那,穆罕默德终于有了自己的 “根据地”。他做了三件大事,为阿拉伯帝国的建立打下了基础:

(1)建 “乌玛”:政教合一的 “穆斯林公社”,相当于 “阿拉伯版的新中国”

穆罕默德把从麦加来的信徒(叫 “迁士”)和麦地那的信徒(叫 “辅士”)组织起来,建立了 “乌玛”—— 这不是普通的宗教团体,而是政教合一的公社:

穆罕默德既是宗教领袖(先知),又是政治领袖(首领),还是军事领袖(统帅);

公社里的人,不管是哪个部落的,不管是富人还是穷人,都是 “兄弟”—— 贝都因人不能再欺负塞白人,麦加人不能再歧视麦地那人;

公社有自己的法律:禁止部落仇杀,禁止放高利贷,禁止弃婴,谁要是违反了,就要受到惩罚。

这相当于把 “一盘散沙” 的阿拉伯人,拧成了一股绳。之前的部落是 “各顾各”,现在的乌玛是 “大家一起干”。

(2)颁《麦地那宪章》:“社区公约” 定规矩,让大家有章可循

穆罕默德还颁布了《麦地那宪章》,相当于 “麦地那的宪法”。里面有几条很关键:

“所有穆斯林都是兄弟,无论他们来自哪个部落,哪个地区;”

“如果穆斯林受到伤害,全体穆斯林都要为他复仇;”

“非穆斯林只要不反对穆斯林,就可以得到保护,不用改信伊斯兰教。”

这条 “保护非穆斯林” 的规定,后来成了阿拉伯帝国扩张的 “软实力”—— 很多被征服的地区,因为不想被拜占庭或波斯统治,反而愿意接受阿拉伯人的统治。

(3)打 “壕沟之战”:以少胜多,靠智慧打赢 “豪华军团”

麦加的贵族当然不甘心 —— 穆罕默德在麦地那站稳了脚跟,迟早会回来报复他们。公元 627 年,伍麦叶家族联合了 11 个贝都因部落,组成了上万人的大军,进攻麦地那。

当时麦地那的穆斯林只有 3000 多人,武器也差 —— 大部分人只有刀和长矛,少数人有弓箭。穆罕默德想了个办法:在麦地那的北边挖了一条壕沟,深 2 米,宽 3 米,把麦地那的北边护住(南边是山,西边是海,敌人只能从北边来)。

麦加大军到了麦地那,看到壕沟就傻了 —— 他们的骑兵过不去,步兵也不敢跳进去(里面有尖刺)。只能在壕沟对面扎营,跟穆斯林对峙。

对峙了一个多月,麦加大军的粮食吃完了,又遇到了沙尘暴 —— 帐篷被吹翻,骆驼跑了,士兵们又冷又饿。穆罕默德趁机率军出击,麦加大军大败而逃。

这场 “壕沟之战”,成了阿拉伯半岛的 “转折点”:

穆罕默德的威望彻底树立起来 —— 连贝都因部落都觉得,“这个人不仅有信仰,还有智慧,跟着他有饭吃”;

麦加贵族开始害怕 —— 他们意识到,自己已经打不过穆罕默德了;

更多的部落开始皈依伊斯兰教 —— 到公元 628 年,半岛上的大部分部落都派代表去麦地那,表示愿意服从穆罕默德。

5. 回归麦加:和平统一半岛,克尔白成 “伊斯兰教圣城”

公元 630 年,穆罕默德率领 1 万多名穆斯林,回到了麦加。这一次,麦加贵族没有反抗 —— 他们打开城门,跪在地上迎接穆罕默德。

穆罕默德做了两件事,彻底统一了麦加:

清除克尔白里的所有神像,只留下黑色陨石 —— 从此,克尔白成了伊斯兰教的 “圣城”,每年都有穆斯林来这里朝觐;

原谅了曾经迫害过他的贵族 —— 包括伍麦叶家族的首领阿布・苏富扬,只要他们皈依伊斯兰教,就不追究过去的责任。

这招 “以德报怨” 很聪明:既避免了流血冲突,又让麦加的贵族心甘情愿地服从他。到公元 631 年,阿拉伯半岛上的所有部落都派代表去麦地那,皈依伊斯兰教,接受穆罕默德的领导 —— 这一年被称为 “代表团之年”。

至此,阿拉伯半岛终于结束了几千年的分裂状态,成为了一个统一的国家 —— 而伊斯兰教,就是这个国家的 “精神纽带”。

但穆罕默德的 “梦想” 还没实现:他想让伊斯兰教走出半岛,让阿拉伯人成为 “世界的强者”。可惜,公元 632 年 6 月 8 日,穆罕默德在麦地那病逝,享年 62 岁。

他没指定继承人,这就给阿拉伯帝国埋下了一个 “定时炸弹”—— 谁来接过他的 “接力棒”?

三、四大哈里发:从 “民主选举” 到 “内部分裂”,扩张背后的危机

穆罕默德去世后,穆斯林们分成了三派,为 “谁当继承人” 吵了起来:

迁士派(麦加来的信徒):觉得 “我们是最早跟着先知的,继承人应该从我们这里选”;

辅士派(麦地那的信徒):觉得 “是我们给了先知根据地,没有我们,伊斯兰教早就没了,继承人应该从我们这里选”;

血亲派(穆罕默德的亲戚):觉得 “先知的继承人应该是他的家人,比如他的堂弟兼女婿阿里”。

吵了几天,最后大家妥协了:选穆罕默德的老朋友、最早的信徒之一 —— 阿布・伯克尔当 “哈里发”(意思是 “先知的继承人”)。

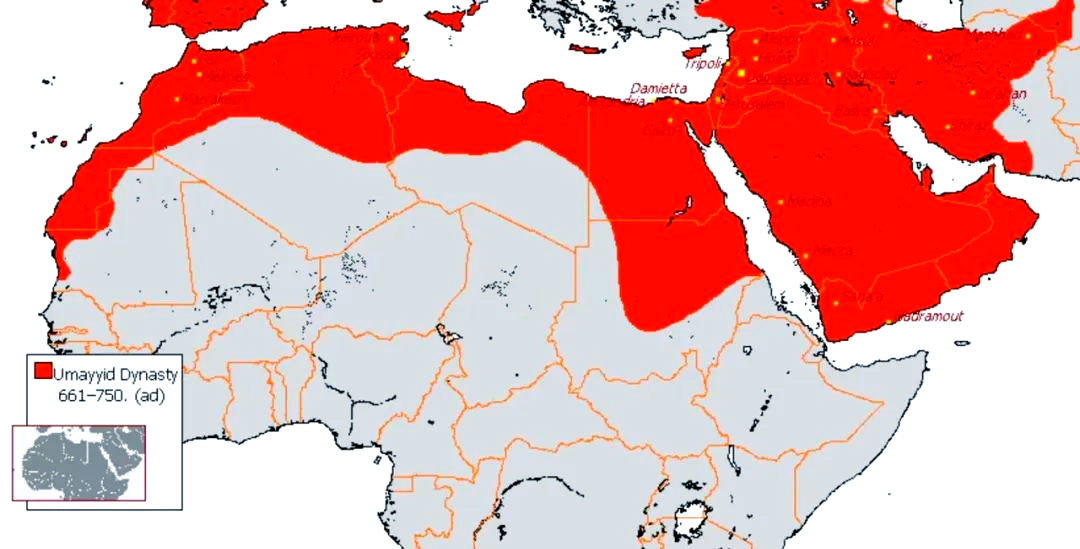

这就是 “四大哈里发时期” 的开始 —— 阿布・伯克尔、欧麦尔、奥斯曼、阿里,四个人先后当哈里发,把阿拉伯帝国的地盘从半岛扩张到了中东和北非。

1. 阿布・伯克尔(第一任哈里发,632-634 年在位):“救火队长”,把分裂的部落重新拧起来

阿布・伯克尔上台时,半岛刚统一没多久,很多部落就想 “独立”—— 他们觉得 “穆罕默德死了,我们不用再听别人的了”,甚至有人自称 “先知”,想另立门户。

阿布・伯克尔是个 “狠人”:他说 “谁要是背叛伊斯兰教,谁就是我们的敌人”,然后派军队去平叛。不到一年,他就平定了所有叛乱,把半岛重新统一起来。

接着,他又做了一件大事:扩张。当时的拜占庭帝国和波斯帝国,因为打了几十年的仗,已经精疲力尽了 —— 拜占庭在尼尼微战争中差点被波斯灭国,波斯也因为战争国力大减。

阿布・伯克尔抓住这个机会,派军队进攻波斯控制的波斯湾地区,还有拜占庭控制的叙利亚地区。公元 634 年,阿拉伯军队占领了叙利亚的加沙地带 —— 这是阿拉伯人第一次走出半岛。

但就在这一年,阿布・伯克尔因病去世了。他临死前,指定了欧麦尔当第二任哈里发。

2. 欧麦尔(第二任哈里发,634-644 年在位):“军事狂人”,把帝国变成 “横跨三洲的雏形”

欧麦尔是个 “天生的军事家”—— 他早年跟着穆罕默德打仗,积累了丰富的经验。他上台后,做了两件事,让阿拉伯军队变成了 “铁军”:

改革军队:把贝都因骑兵编入正规军,给士兵发固定的薪水(每月 5 个第纳尔),还规定 “打下的土地归国家,士兵不能私吞”—— 这样士兵们打仗更有动力,也不会因为分赃不均而内讧;

选对将领:他重用哈利德・本・瓦利德(就是我们之前虚构的贝都因青年的名字,历史上确有其人),这个人被称为 “真主之剑”,打仗特别厉害。

欧麦尔的扩张,分两路进行:

(1)东路:灭波斯,报 “半岛被欺负” 的仇

公元 637 年,哈利德率领阿拉伯军队,在卡迪西亚战役中打败了波斯军队 —— 波斯的精锐部队几乎全被消灭,国王逃到了东边。公元 642 年,阿拉伯军队在尼哈温战役中彻底打败波斯,存在了 1200 多年的波斯帝国灭亡了。

波斯人为什么打不过阿拉伯人?除了波斯国力弱,还有一个原因:波斯的贵族压迫平民,平民不愿意为贵族打仗;而阿拉伯军队是 “为信仰而战”,觉得 “战死了能上天堂”,战斗力更强。

(2)西路:占叙利亚、埃及,抢拜占庭的 “钱袋子”

公元 636 年,哈利德率领阿拉伯军队,在亚穆克战役中打败了拜占庭的 5 万大军 —— 拜占庭的皇帝亲自派兵增援,还是没打赢。随后,阿拉伯军队占领了叙利亚的首府大马士革,控制了叙利亚全境。

公元 640 年,欧麦尔派阿穆尔率领军队进攻埃及。埃及是拜占庭的 “粮仓”,每年给拜占庭提供大量的粮食。阿拉伯军队打到埃及的亚历山大城时,拜占庭的守军投降了 —— 他们觉得 “跟着拜占庭不如跟着阿拉伯人,至少阿拉伯人不强迫我们改信宗教”。

到公元 644 年,阿拉伯帝国的地盘已经包括了阿拉伯半岛、波斯的大部分地区、叙利亚、埃及 —— 一个横跨亚非的帝国雏形已经出现。

但欧麦尔的结局很悲惨:公元 644 年 11 月 13 日凌晨,他在麦加的清真寺里做礼拜时,被一个信仰基督教的波斯奴隶刺杀身亡。

3. 奥斯曼(第三任哈里发,644-656 年在位):“编书功臣”,却因 “任人唯亲” 埋下分裂种子

奥斯曼是穆罕默德的女婿(娶了穆罕默德的两个女儿),也是最早的信徒之一。他上台后,做了一件对伊斯兰教影响深远的事:编订《古兰经》。

之前的《古兰经》,是穆罕默德的言行被弟子们记在羊皮纸、树皮上,没有统一的版本 —— 有的弟子记的多,有的记的少,有的甚至记混了。奥斯曼组织了一批学者,把这些记录整理起来,编成了一本统一的《古兰经》—— 这就是我们现在看到的《古兰经》,几千年来没有变过。

但奥斯曼有个大毛病:任人唯亲。他是伍麦叶家族的人,上台后就把伍麦叶家族的成员安排到各个重要岗位上 —— 比如让自己的堂弟担任叙利亚总督,让自己的侄子担任埃及总督。

这些伍麦叶家族的人,很多早年迫害过穆斯林,甚至杀过穆罕默德的信徒。他们上台后,又开始压榨平民:在埃及和叙利亚抢占土地,放高利贷,甚至强迫非穆斯林改信伊斯兰教。

老百姓不满,穆斯林的上层也不满 —— 其中最不满的是阿里(穆罕默德的堂弟兼女婿,血亲派的领袖)。阿里觉得 “奥斯曼把哈里发变成了伍麦叶家族的私有财产,违背了先知的教义”。

公元 656 年 6 月,一群不满的平民和士兵冲进了奥斯曼的家,把他刺杀了。奥斯曼的死,让伊斯兰教彻底分裂成了两派:

逊尼派:觉得 “哈里发应该由大家选举产生,四大哈里发都是合法的”;

什叶派:觉得 “只有穆罕默德的后代才能当哈里发,奥斯曼不是穆罕默德的后代,是非法的;阿里才是合法的哈里发”。

这两派的矛盾,直到今天还没解决 —— 中东的很多战乱,都跟逊尼派和什叶派的冲突有关。

4. 阿里(第四任哈里发,656-661 年在位):“悲剧英雄”,内斗让帝国差点分裂

奥斯曼死后,阿里被什叶派和部分逊尼派推举为第四任哈里发。但伍麦叶家族不服 —— 叙利亚总督穆阿维叶(奥斯曼的堂弟),在大马士革自立为 “哈里发”,不承认阿里的地位。

阿里派军队去打穆阿维叶,双方在隋芬平原展开决战。就在阿里快要打赢的时候,穆阿维叶想出了一个 “阴招”:他让士兵把《古兰经》绑在长矛上,喊 “我们不要打仗,要让真主来裁决”。

阿里是个 “虔诚的穆斯林”,觉得 “不能对着《古兰经》打仗”,就同意了穆阿维叶的提议,停止了进攻,跟他谈判。

这一下,阿里的支持者不满了:“我们都快打赢了,你怎么能停手?” 一部分支持者从什叶派中分裂出来,成立了 “哈瓦利吉派”(意思是 “出走者”),他们觉得 “阿里太软弱,不配当哈里发”。

公元 661 年,哈瓦利吉派的一个信徒,在库法的清真寺里刺杀了阿里。阿里死后,他的儿子哈桑被什叶派推举为哈里发,但穆阿维叶用金钱和武力威胁哈桑,让他退位。

哈桑不愿意看到穆斯林内斗,就主动退位了。穆阿维叶成为了唯一的哈里发,建立了倭马亚王朝 —— 四大哈里发时期结束,阿拉伯帝国进入了 “王朝时代”。

到这里,上集的内容就差不多了。咱们总结一下:阿拉伯人从 “沙漠散沙” 到 “统一国家”,靠的是三个 “buff”:

地理 buff:半岛是东西方贸易的枢纽,为后来的扩张提供了经济基础;

信仰 buff:伊斯兰教的一神教,把各个部落团结起来,形成了强大的凝聚力;

时机 buff:拜占庭和波斯两败俱伤,给了阿拉伯人扩张的机会。

但内部分裂的种子已经埋下:逊尼派和什叶派的矛盾,伍麦叶家族的专权,哈瓦利吉派的分裂,这些都将在接下来的倭马亚王朝和阿巴斯王朝中,引发更大的危机。

下集咱们就聊:倭马亚王朝怎么把帝国扩张到巅峰,又怎么因为阶级矛盾灭亡;阿巴斯王朝怎么建立 “巴格达黄金时代”,又怎么被突厥人架空,最后被蒙古铁蹄踏碎;还有伊斯兰教为什么能在帝国灭亡后继续传播,影响至今。

评论列表