文 |史迁

编辑|史迁

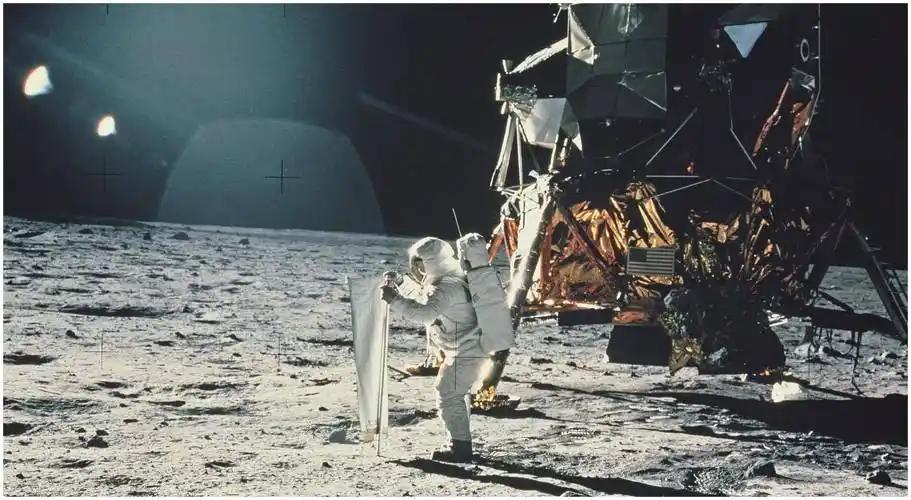

美国到底上没上月球,这个老话题隔几年就会被翻出来。有人盯着模糊的黑白视频,数着旗子角度和影子方向,认定那是“摄影棚大片”。

有人又搬出一堆参数,说六十年代的人类连像样的电脑都没有,哪来的月地直播。,真正最有资格“拆台”的苏联当年却悄无声息,这份沉默本身,比阴谋论更耐人寻味。

再看美国宇航员“满血复活”走出舱门,对照苏联宇航员在冰原里熬到发抖、在太空站里熬到国家没了,这种反差,把太空探索背后的政治算盘摆得很直,也把普通人的命运显得格外轻。

今天,从这段旧账回头看,不是为了给谁洗白,而是看清一件事:登月是真,技术没丢,只是有人不想再为这场赌局付钱;太空很美,代价很狠,更考验的是各国怎么在较量之中多一点理性和合作。

登月是真的,“失传”是笔经济账谈美国登月,先把底牌摊开:阿波罗计划确实把美国人送上了月球,这一点在公开数据、月岩样本、太空测控记录里都能对得上。

苏联当年的追踪雷达也不是摆设,如果真是地球摄影棚演戏,最想抓到把柄、最有技术能力拆穿的,恰恰就是对岸的航天专家。

冷战气氛那样紧张,谁都想在对手面前捞便宜,不可能故意放过这么大一块口实。苏联最后选择闭嘴,这其实已经是另一种证明。

问题落在“技术失传”这四个字上,更值得推敲。太空爱好者常引用美国航天局人员的说法,说早期登月设备的生产线拆了、图纸散了、老工程师退休了,好像整个阿波罗时代被一键删除。

听上去像一段浪漫的“黄金年代神话”,细看却更像一笔算得很冷的成本账。上世纪六十年代,美国把登月当成和苏联拼国力的大赌注,国会砸出巨额预算,科研和工业一起给项目让路,真正做到了举全国资源为一个目标服务。

一旦争高下的那一刻已经完成,继续维持那种高强度投入,对当时的决策层而言,意义在快速下降。所以所谓“技术失传”,更准确的表述是“主动停用”。

那些火箭设计、制导算法、材料工艺,并没有在人类大脑里消失,而是被封存在档案、实验记录和回忆录里,被新一代技术路线替代掉。美国在冷战后转向航天飞机和近地轨道活动,后来又依赖商业公司搞新一轮重型火箭,这条轨迹说明,政治目标一变,技术路线就跟着调。

之前那套为了和苏联争高地的登月体系,维护成本太高、政治回报太低,很自然被按下了暂停键。用民间一点的话说,账已经赢了,巨额赌资没必要年年续费。

从这点看,那些拿“失传”两个字当成“造假证据”的说法,其实是把工程和政治当成了玄幻故事。大国做项目,从来不是只考虑“能不能”,更在意“值不值”。

当年美国国家机器为了证明自己制度优越,可以一口气硬扛这个天价支出,完成登月之后,既要照顾选民,也要处理财政赤字,就不会继续当那个出钱最多的玩家。技术被束之高阁,不是因为不会做,而是暂时不想做。

这一点,对今天的中国读者并不陌生。我们在航天、高铁、核电等领域也都经历过从“能不能”到“值不值”的阶段。很多关键技术证明可行之后,更大的考题是如何转化为可持续的体系,而不是为了刷存在感重复烧钱。

围绕登月技术“废弃”的讨论,看上去是对美国历史的复盘,实际上提醒各国在科技投入上都要有自己的节奏和侧重。

苏联的沉默、宇航员的苦和当下太空棋局

苏联的沉默、宇航员的苦和当下太空棋局如果把镜头从美国挪到苏联,画面立刻变得粗粝许多。上世纪中期,苏联领导人公开放话要“统治太空”,那时斯普特尼克卫星升空、加加林进入太空,都让美国紧张得坐不住。但到了载人登月这个台阶,苏联就明显卡壳。

N1重型火箭作为苏联登月计划的核心,多次在发射台上炸成一团火球,连带周边设施一并受损,这种失败记录不可能拿去做宣传。紧接着,赶工出来的登月舱空间狭小、工艺粗糙,各种安全风险集中在一个狭窄舱体里,经得起政治口号,却不经得起真把人绑上去的考验。

在这种背景下,外部世界开始怀疑阿波罗登月时,苏联反而集体选择噤声,这背后是一笔形象账。假如公开质疑美国,就需要拿出更多技术证据对线,美国同样可以把苏联火箭接连爆炸的情况摊在桌面上。

到头来,双方的短板一起被放大,冷战宣传战就变成一场“不光彩比拼”。与其把自己暴露在世界面前,不如默契地按下这段话题的静音键。这样做从道义角度看并不好听,但从当时的现实角度,确实降低了双输的风险。

真正为这场太空竞赛付出代价的,是那些被发射上去的人。苏联宇航员列昂诺夫在一九六五年进行人类首次太空行走时,宇航服在真空环境中膨胀,身体卡在舱门处进退两难,只能在极限状态下放气,冒着生命危险挤回气闸。

回到舱内后因为耗氧过度接近昏迷,等到飞船返程落地,又偏离预定区域,落在零下二十度的冰雪森林,设备故障,衣物潮湿,只能靠临时生火、跺脚取暖熬过两天一夜,最终踩着滑雪板走出九公里才等到救援直升机。客观来说,这已经接近“极限求生”纪录。

在他之后,克里卡列夫和沃尔科夫又遇到另一种极端:一九九一年十二月十二日升空,十五天后,地球上的苏联实体消失,他们变成绕地飞行的“历史遗民”。

按当时的法律,他们一度处在尴尬的地位,被戏称为“宇宙入侵者”,不属于任何现存国家。后来通过联合国层面的法律调整,才由俄罗斯接手安排返回。等他们回到地面,现实已经换了剧本,这段经历充分说明,个人命运在地缘政治面前多么脆弱。

这一侧是苏联宇航员用命硬扛、用冻脚和肌肉萎缩换来的里程碑场景,另一侧是阿波罗宇航员回到地面后,在镜头前精神饱满、步伐稳健,很少对外展示太多身体衰弱的细节。

不同国家在信息公开和形象包装上的差异,制造出两种完全不同的太空叙事。一边强调苦难与牺牲,一边强调自信与从容。

事实层面,人类在失重环境中长期停留,都会面对骨钙流失、心血管负担增加等问题,只是选择怎样呈现、呈现多少。对于普通民众来说,如果只看到光鲜的一面,就很容易低估太空任务对人的消耗。

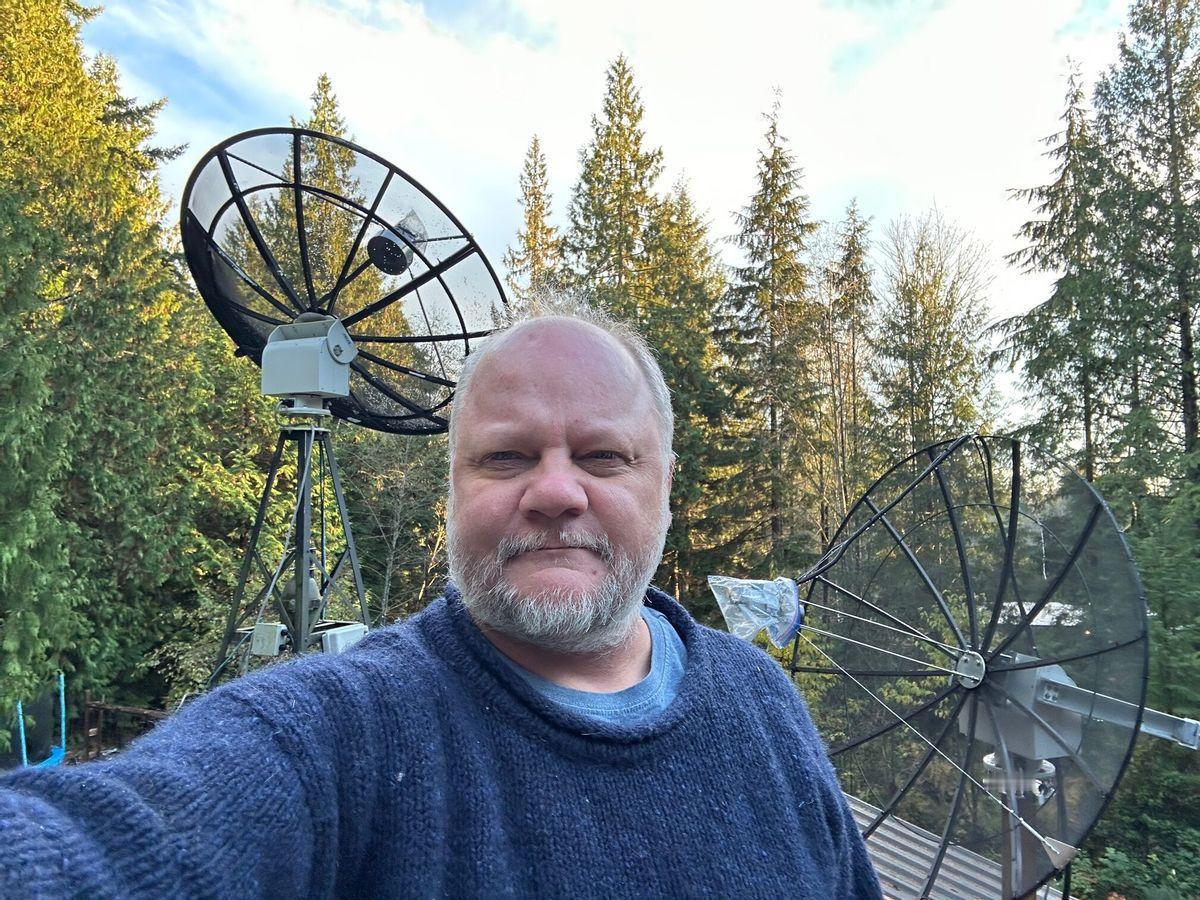

技术争议也夹在这种叙事差异中。苏联在重型火箭受挫后选择放弃载人登月,转而让无人车在月面取样,这套方案要依靠远程指令和简陋摄像设备,考虑到当年的信号条件,操控难度可想而知。

美国一边用大推力火箭把人送上去,一边尝试月地之间的视频传输,当时的电子技术水平有限,要处理信号采集、压缩、转换和远距离接收,难度很接近从零重新搭一个体系。

有人抓住这一点做无限想象,但技术挑战本身并不等于不可能,只代表投入巨大。真正值得反思的,不是把技术变成悬疑剧,而是问一句:在那个冷战阶段,各国真正在乎的是科学,还是面子。

从中国的角度审视这段历史,会有一种复杂的距离感。一方面,可以冷静地把美苏太空竞赛看成大国较量的一幕,各自有高光,也有不愿提起的尴尬。

另一方面,中国今天在航天领域走的是另一条路,更重视长期规划和安全冗余,更强调团队协同和体系配套,这与当年那种“压时间线换成果图”的打法有本质差异。我们的载人航天工程在一次次任务中稳扎稳打,把风险尽量消灭在发射前,而不是寄希望于宇航员的临场硬抗。

回看美国登月技术被“弃用”、苏联在质疑声中保持沉默、宇航员在极端环境下不断试错,人类在追逐太空的路上,已经交过不少学费。历史已经证明,一味把太空变成意识形态战场,只会抬高成本、放大风险,最终还是要坐下来谈规则、讲秩序。

对于中国这样正在加速迈向深空的大国而言,真正值得借鉴的经验,不是某一枚火箭的参数,而是如何在保持独立判断的前提下,既敢想敢干,又尊重科学节奏,把每一次飞行都当成对生命的郑重承诺。

结语

结语登月到底真假,其实早已有答案,争论停在“摄影棚”与“阴谋”里,对今天的现实帮助不大。

登月技术被收起,是冷战赌局结束后的理性回撤,苏联的沉默,是各怀难言之隐的权衡,宇航员的喜怒哀乐,更是大国博弈下最直接的代价。

现在再谈这段历史,不是替哪一方辩护,而是提醒我们少被情绪牵着走,多从事实中看清时代走向。

在新的太空竞赛阶段,中国只需把握自己的步伐,把安全、合作和长远利益放在同一个坐标系里,让每一位奔向星空的人,都有踏实的归途。

评论列表