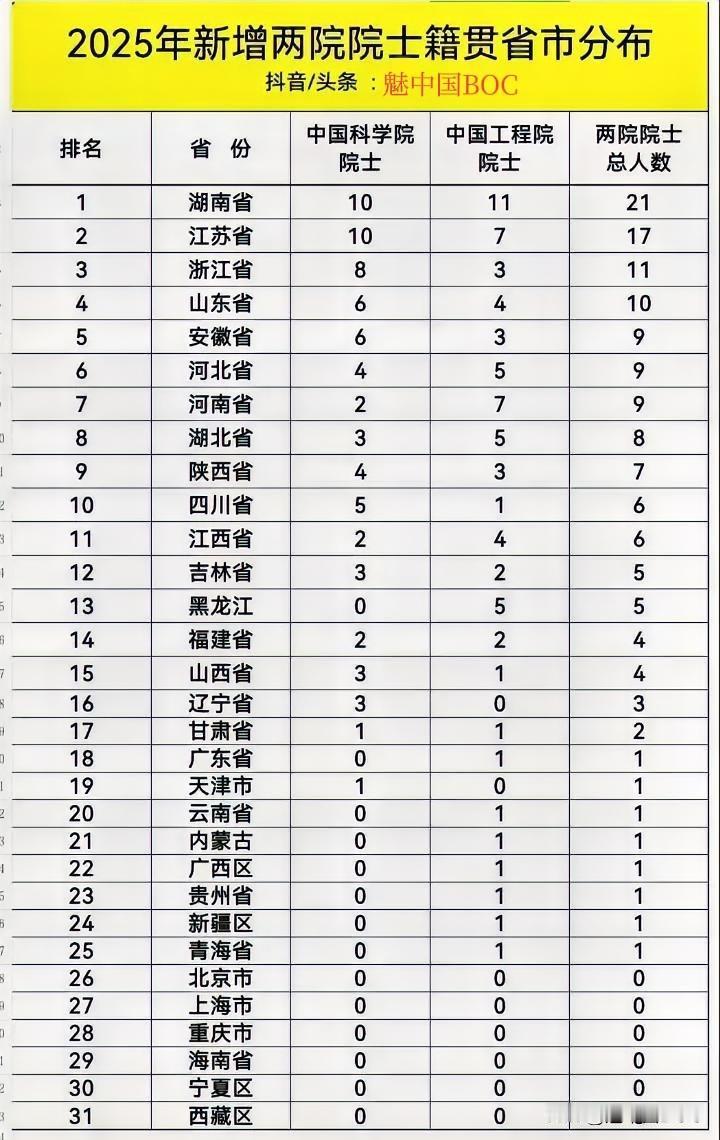

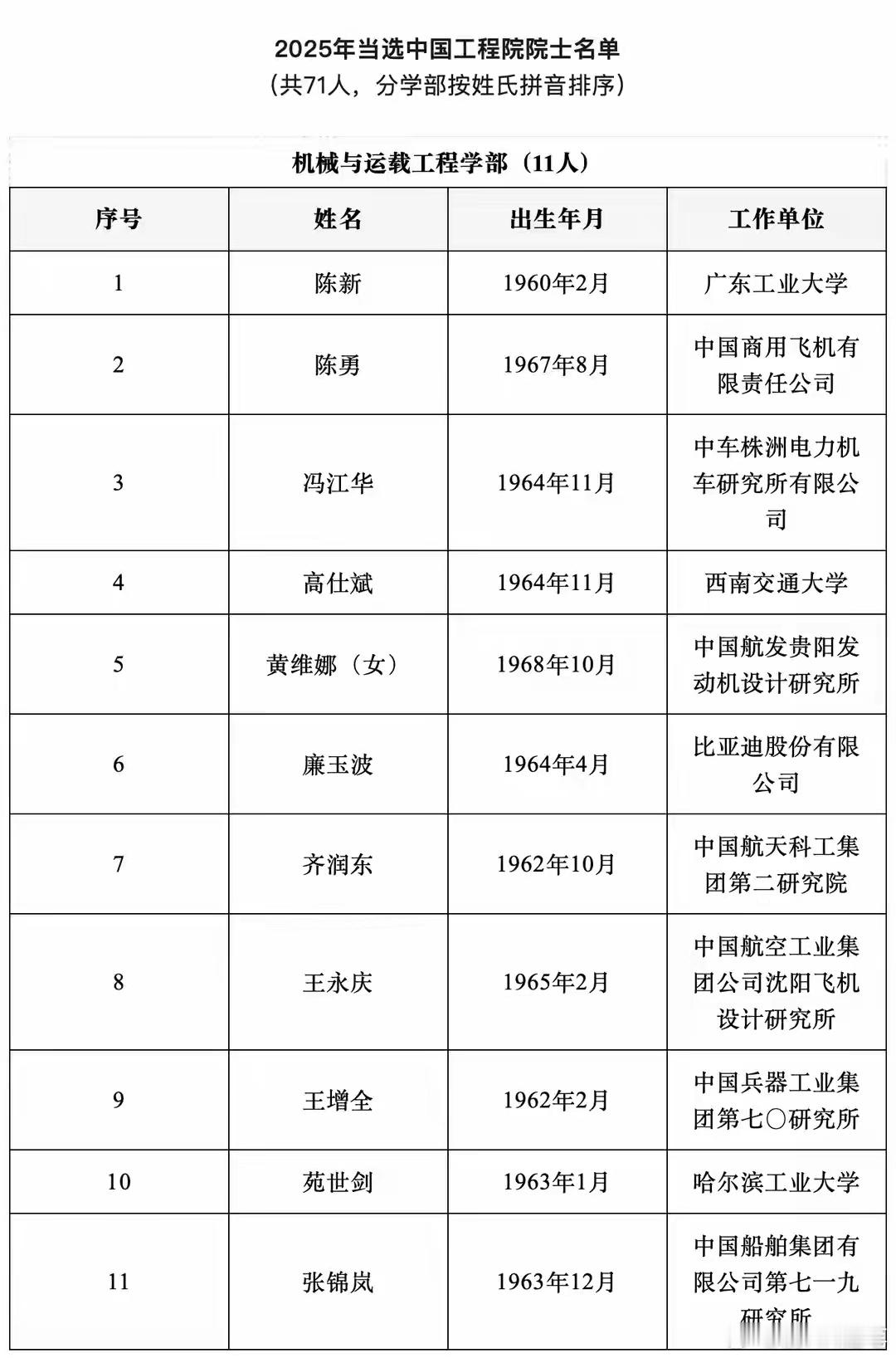

中国工程院院士增选,是我国工程科技领域的最高学术荣誉评选,每两年一次。2025年的增选结果中,机械与运载工程学部当选的11位院士,恰是我国从“制造大国”迈向“制造强国”征程中的关键注脚——他们的研究方向覆盖航空、航天、轨道交通、船舶、兵器、新能源汽车等国家战略领域,每一项突破都与“大国重器”的自主可控紧密相关。

这11位院士中,最年轻的1967年出生(陈勇),最年长的1960年出生(陈新),平均年龄约62岁,正是科研生涯的黄金期。他们的工作单位既包括广东工业大学、西南交通大学、哈尔滨工业大学等高校,也涵盖中国商飞、中车株洲所、中国航发、比亚迪等行业龙头,更有中国航天科工、中国船舶、中国兵器等“国之重企”。这种多元的背景,恰恰反映了我国工程科技“产学研用”深度融合的发展趋势。

1960年2月出生的陈新,是广东工业大学的“招牌学者”。作为机械工程领域的专家,他深耕精密制造与智能制造技术三十余年,带领团队攻克了高端数控机床动态误差补偿、多轴联动控制等“卡脖子”技术,推动国产机床精度提升至国际先进水平。在广东工业大学,他主导建设了多个国家级工程中心,将科研成果转化为区域制造业升级的“加速器”,尤其在粤港澳大湾区智能制造产业集群中,其技术应用覆盖了3C电子、汽车零部件等多个领域,助力“广东制造”向“广东智造”转型。

2. 陈勇:大飞机事业的“攻坚者”1967年8月出生的陈勇,就职于中国商用飞机有限责任公司。作为我国大飞机项目的核心参与者,他长期负责C919等国产客机的结构设计与强度验证工作。在C919研发中,他带领团队突破了复合材料机身整体成型、大部件对接精度控制等关键技术,使我国成为少数掌握大型客机主承力结构设计能力的国家。更难能可贵的是,他推动建立了国产民机设计标准体系,为后续CR929等宽体客机的研发奠定了基础。

1964年11月出生的冯江华,来自中车株洲电力机车研究所有限公司——这里是“中国电力机车的摇篮”。作为轨道交通牵引传动领域的顶尖专家,他主导研发了具有完全自主知识产权的“高铁之心”——牵引变流器与网络控制系统。从“和谐号”到“复兴号”,从普速铁路到高速磁浮,他的团队攻克了高功率密度变流、多系统协同控制等技术,使我国轨道交通牵引技术实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。其成果不仅应用于国内高铁网络,更随“一带一路”项目输出至海外,成为“中国装备”的亮丽名片。

4. 高仕斌:铁路电气化的“幕后英雄”1964年11月出生的高仕斌,是西南交通大学电气工程学院的“学科带头人”。他深耕铁路牵引供电系统研究,针对我国复杂地形下的电气化铁路供电难题,提出了“多源互补供电”“动态无功补偿”等创新方案,解决了高原、山区铁路供电稳定性不足的问题。其团队研发的智能牵引供电系统,使青藏铁路、川藏铁路等特殊线路的供电可靠性提升30%,为“八纵八横”铁路网的延伸提供了关键技术支撑。

5. 黄维娜(女):航空发动机的“巾帼领军人”1968年10月出生的黄维娜,是中国航发贵阳发动机设计研究所的技术首席。作为13位新当选两院院士中的女性科学家之一,她扎根航空发动机设计一线三十余年,主导了多型军用航空发动机的研制工作。航空发动机被称为“工业皇冠上的明珠”,其核心技术长期被国外封锁。黄维娜团队突破了高温涡轮叶片制造、高效燃烧室设计等关键技术,使我国某型军用发动机的推重比提升20%,寿命延长50%,为国产战机的性能升级提供了“心脏保障”。她常说:“发动机的每一个参数,都是国家空天安全的底线。”

1964年4月出生的廉玉波,是比亚迪股份有限公司的“技术灵魂”。作为新能源汽车动力系统专家,他主导了比亚迪刀片电池、DMi超级混动系统等核心技术的研发。其中,刀片电池通过结构创新将能量密度提升30%,彻底解决了锂电池的安全与续航矛盾;DMi系统则以“电驱为主”的设计,实现了混动车型百公里油耗低于3.8L的突破。这些技术不仅让比亚迪成为全球新能源汽车销量冠军,更推动了我国从“汽车大国”向“汽车强国”的转型。

7. 齐润东:航天装备的“精准掌控者”1962年10月出生的齐润东,就职于中国航天科工集团第二研究院。作为导弹武器系统专家,他长期从事精确制导与控制技术研究,带领团队突破了多模复合制导、抗干扰定位等核心技术,使我国战术导弹的命中精度从“米级”提升至“分米级”。其成果不仅应用于国防装备,更延伸至商业航天领域,为我国低轨卫星导航系统的高精度定位提供了技术储备。

8. 王永庆:战斗机设计的“国之脊梁”1965年2月出生的王永庆,来自中国航空工业集团沈阳飞机设计研究所——这里是“歼击机的摇篮”。作为多型国产战斗机的总设计师,他主导了某型四代机的气动布局设计与隐身性能优化,使战机的雷达反射面积(RCS)降低一个数量级,机动性能提升15%。在他的科研笔记中,“自主创新”是高频词:“别人有的,我们要做得更好;别人没有的,我们要率先突破。”这种信念,支撑着我国战机设计从“追赶”走向“并跑”。

1962年2月出生的王增全,任职于中国兵器工业集团第七〇研究所。作为陆军装备领域的专家,他专注于装甲车辆与无人武器系统的研发,提出了“模块化设计+智能化控制”的新思路。其团队研发的某型无人战车,具备自主避障、协同作战能力,在高原、沙漠等极端环境下的测试中表现优异;而新型主战坦克的动力系统优化方案,使装备的机动性与生存能力大幅提升,为我军陆战装备的现代化提供了关键支撑。

10. 苑世剑:先进制造的“成形技术大师”1963年1月出生的苑世剑,是哈尔滨工业大学材料科学与工程学院的教授。他深耕“特种塑性成形技术”领域,发明了“内高压成形”“热介质成形”等一系列先进工艺,解决了航空航天复杂构件的精密制造难题。例如,他研发的铝合金整体车身框架成形技术,使新能源汽车的车身强度提升20%、重量降低15%;而钛合金发动机机匣的内高压成形技术,替代了传统的焊接工艺,将构件寿命延长一倍。这些技术已在C919大飞机、国产客机等项目中广泛应用。

11. 张锦岚:船舶与海洋工程的“深蓝守护者”1963年12月出生的张锦岚,来自中国船舶集团第七一九研究所。作为船舶与海洋工程领域的专家,他是多型国产核潜艇的总设计师。面对深海高压、强腐蚀等极端环境,他带领团队突破了大直径耐压壳体制造、核动力系统小型化等关键技术,使我国核潜艇的下潜深度、隐蔽性能达到国际先进水平。他常说:“海洋是人类的第二生存空间,我们的装备要为国家守护这片深蓝。”

这11位院士的科研人生,是一部浓缩的“中国工程科技进步史”——他们用数十年如一日的坚守,在“卡脖子”领域啃硬骨头,在新兴领域抢滩布局;他们既是“科学家”,也是“工程师”,将论文写在祖国大地上,把成果应用在关键装备中。

从“两弹一星”到“大国重器”,从“制造大国”到“制造强国”,中国工程科技的每一次突破,都离不开这样一群“科技脊梁”。他们的故事告诉我们:真正的科研,从来不是“纸上谈兵”,而是与国家需求同频共振;真正的荣誉,从来不是“个人光环”,而是为民族复兴贡献的硬核力量。

2025年的院士增选,是终点,更是起点。当年轻一代科技工作者接过接力棒,这些院士的精神——“敢为人先的创新勇气”“十年磨剑的坚守定力”“家国天下的责任担当”——终将照亮更多人前行的路。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

解码2025年中科院化学部院士增选:11位顶尖科学家的科研人生与时代担当

解码2025中科院生命医学新院士:13位顶尖科学家的科研人生与学术丰碑

2025年中科院院士增选揭晓:数学物理界14位“追光者”的科研人生

湍流里的求是人生:中国流体力学泰斗的科研风骨

从“合作与防范”到“最大挑战”:日本防卫白皮书二十年对华表述的演变密码

星陨光未熄——2023年初辞世的四位中科院院士科学生命纪实(五)

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络