智东西

作者 | 云鹏

编辑 | 漠影

每个人心中,或许都有那么一段旋律,每每响起,总会唤起一段难忘的记忆。

十年前,当音乐人Andy Love写下《Dream It Possible》这首曲子时,何曾想过这首歌会承载一个品牌、一个公司、一代人乃至一个产业的难忘回忆。

十年间,从一个“手机铃声”到发布会上中文版《我的梦》唱响,多少次华为发布会上,旋律一出,全场即被彻底点燃。

“我将奔跑,我将攀爬,我将飞翔,永不言败”

“所以我们梦想,直到变成真,看到满天星光”

从2019年至今,六年过去,在今天燃爆整个科技圈的华为Mate 80旗舰新机发布会上,一首崭新的曲目震撼全场,正如歌词所写:

“泥泞里打滚”、“被暴雨淋过”、“被繁星呼唤”,最终“泥泞开出花朵”。

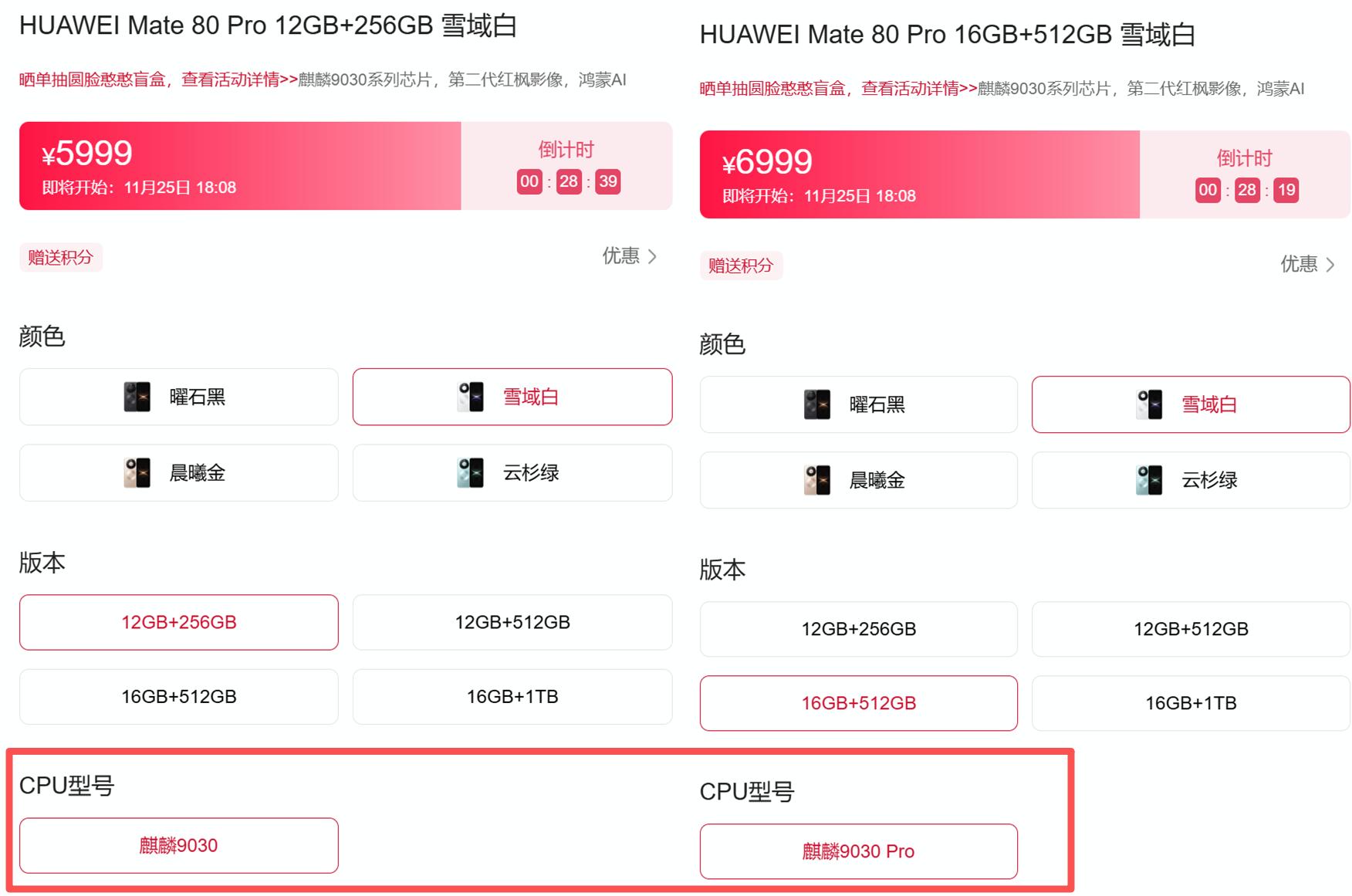

根据官方商城信息,华为Mate 80系列首发了麒麟9030和麒麟9030 Pro,消费者们在手机包装盒和系统信息中也可以看到对应的处理器型号。今天的Mate 80系列,一手麒麟9030、一手鸿蒙6,基于芯片与操作系统两大核心底层技术,在整机各个环节的功能和体验上再次惊艳了行业和消费者。

华为官方商城信息

今天的华为,似乎正在自己的故事里揭开新的一页,在这新篇中,我们看到华为麒麟再次突破,芯片迭代来到新的阶段,华为与中国半导体产业协力完成了一次属于中国芯片的“长征”。

我们同样看到,从麒麟到鸿蒙,在技术创新范式和产业竞争格局都在经历深刻变革的今天,华为正手握软硬芯云深度协同的“杀手锏”,给行业突围向前立了一个新标杆,在AI新时代迸发出巨大潜力。

一、芯片行业格局激变,打破封锁势在必行,“九死一生”仍要直面挑战在华为今天的新篇中,麒麟芯片毫无疑问是舞台聚光灯下的焦点。

为何总是芯片?

纵观行业,我们可以看到,今天越来越多的中国科技巨头都已经投身入“造芯”这场硬仗中,说的更现实一点,这可能是一场异常艰难,但又必须要“打赢”的战役。

当前,全球半导体产业激变动荡,技术出口管制层出不穷,芯片作为所有智能硬件设备的算力之根,掌握其核心技术的重要性不言而喻,这不仅是对一家公司,更是对一个产业,一个国家而言。

更为复杂的现实是,芯片产业有着极高技术壁垒、全球化协作突出、分工明确、产业链条极长等特点,往往是“牵一发而动全身”。从价值数亿元的光刻机到开发芯片必须要用到的EDA软件,从芯片设计到代工制造、测试封装,环环相扣。

面对“卡脖子”的危机,真正打破产业链封锁,实现芯片技术的独立自主可控,已是势在必行。而实现这一目标,绝非一家公司“单打独斗”可以完成。

从消费电子终端大厂到互联网科技巨头,越来越多的中国科技公司正投身于此,而造芯之难也尽显无疑。

国内头部手机巨头成立的全资芯片设计子公司,一夜之间团队解散,震惊行业。造芯长周期、重投资,同时风险极高,回报难以得到保障。

华为二十五年如一日深耕芯片赛道,面对层层封锁挑战之下能够坚持到今天,这本身已经中国芯片创造的一个“奇迹”。

华为Mate XTs非凡大师发布会

华为麒麟芯片之所以每次都会成为聚光灯下的焦点,与其背后所代表的重要意义密不可分。真正独立自主的自研芯片,是中国科技屹立于世界的根本底气所在,面对数十年来西方建立的深厚技术壁垒,中国芯片产业唯有联手向前,直面突破。

二、麒麟“置之死地而后生”,协力产业突围,翻过“最高的山”有人说,造芯“九死一生”,而华为麒麟的故事似乎更为艰难,甚至可以说是“置之死地而后生”。

代工受限后,麒麟一度陷入“死结”,但即便如此,华为依然没有放弃芯片的突围。从2020年“地表最强旗舰机”Mate 40系列的“在一起,就可以”,到2023年“争气机”Mate 60瞬间引爆整个行业并告诉所有人:华为麒麟已经“重生”,至暗时刻已过。

华为Mate 60抢购热况

今天,通过科技媒体和专业机构实测,我们看到Mate 80上的麒麟9030 Pro有着令人惊喜的出色表现。

芯片“长征”背后,华为持续在关键领域密集布局,联合产业链攻克关键瓶颈。

在先进工艺受限的情况下,据说,华为利用堆叠工艺和更先进的封装工艺提升实际能效;在架构层面进一步突破,同时在EDA等关键技术领域与产业链厂商一起攻关、研发替代技术。

与此同时,华为持续投资国内半导体产业,尤其加强对上游关键领域企业的扶持,入股了多家材料和设备公司。

华为摸索出的一系列技术创新路径,都为中国芯片产业突围高端积累了宝贵经验。目前,在华为积极推动国内供应链建设之下,国内重建高端芯片自给能力的进程显著提速。

产能方面,据业内信息,Mate 80首销备货量相比此前几代有明显提升。据报道,未来包括麒麟在内的各类华为芯片,都将基于国产半导体的现实条件,持续优化、演进迭代,并最终落地终端实现体验的领先。

麒麟芯片艰难前行至今,可以说是“关关难过关关过”,华为麒麟真正形成了行之有效的芯片创新路径,不仅趟出、趟平了路,还真正将这条路夯实了。

做芯片拼的绝非一时高光,而是持续、稳定、长期迭代的能力,毫无疑问,做芯片需要的是“长期主义”,麒麟这些年的稳扎稳打,正是这一理念的践行。

基于麒麟的一系列突破,华为改变的不只是自身的命运,同时也给中国芯片产业和全球芯片格局带来了更为深远的影响,在华为带动下,中国芯片产业在基础能力方面有了长足进步,拥有了更强的抗冲击能力,为进一步突破积攒了力量。

三、从麒麟到鸿蒙,软硬芯云深度协同共生,打破创新范式迸发巨大潜力麒麟之上,华为远未止步,在底层硬核技术创新的路上,鸿蒙操作系统成为另一股绝不容忽视的重要力量,也成为华为与中国科技产业共同完成的另一个“奇迹”。

如果说麒麟芯是根,那么鸿蒙则是粗壮的枝干,支撑起整个鸿蒙生态,让鸿蒙生态更枝繁叶茂,华为终端的大树才能屹立不倒。在科技巨头较量进入“生态”整体竞争的今天,其重要意义不言而喻。

在芯片性能受限的情况下,保证整机实际使用体验“不掉队”,甚至在多个体验环节实现反超,华为在操作系统领域大幅领先行业的探索深度,让华为有“余力”和“弹药”去打赢一场又一场艰难的战役。

从Mate 40、Mate 50到Mate 80,多年来,鸿蒙系统对于手机性能、影像、通信、AI、续航等各方面体验的提升,发挥着至关重要的作用。

既有中国“芯”,又有中国“核”的华为,第一次实现了真正意义上的全链条技术自主可控。

今天,跻身全球第三大操作系统、生态设备数突破10亿大关、应用生态日趋成熟的鸿蒙操作系统与麒麟芯片深度协同融合,已构成华为在消费终端领域最强核心技术矩阵。

华为Mate 80系列可以说是华为软硬芯云技术体系的“集大成”,在麒麟芯和鸿蒙系统的深度优化之下,整机性能再次显著提升,鸿蒙AI更懂人更贴心、交互更自然流畅,屏幕技术、影像效果等方面的突破,同样离不开软硬底层的深度协同。

此次华为Mate 80背部的“双环”设计十分吸睛,一方面其上环颇有“致敬经典”的意味,从另一个角度来看,上下双环横向正如“无限”的符号,似乎也预示着着这一代Mate将是创造无限可能的一代。

面向未来,整个科技行业都在“向AI深刻转向”,而华为这一“软硬芯云”深度协同融合的突出优势,更进一步展现出巨大潜力。

AI的到来加速了战场的“重塑”,端侧AI落地提速,大模型飞速迭代、智能体爆发,一系列变化都对手机芯片和操作系统、模型层面的深度协同提出了更高的要求。

谁能实现更好的能效比、谁能真正在功能落地的实际体验层面做到更优?毫无疑问,在这一战局中,华为掌握着从芯片、操作系统、大模型到云服务的全链条技术能力矩阵,这是其他终端厂商难以望其项背的。

今天,面向AI新时代的新较量,华为彻底打破了传统技术创新的范式,将竞争带向新的维度——软硬芯云协同的综合实力较量。

结语:麒麟的故事仍在继续,中国硬科技创新不断创造新奇迹我们看到,从麒麟9000S到麒麟9030,从Mate 40到Mate 80,创新从来不是一蹴而就、更不是昙花一现,而是真正长期持续的、落在实处的踏实付出。

华为麒麟已然告诉世界,创新需要长期深耕、坚持不懈、一步一个脚印扎实推进。中国芯片行业的玩家们,也与华为一起集行业合力进行系统化创新,走通半导体的长期创新之路。

面对充满不确定性的未来,麒麟和鸿蒙的突围给了整个中国科技产业一个很好的范例:唯有真正独立自主,才能将命运掌握在自己手中;而唯有真正在这条路上持之以恒的走下去,才能真正有所突破,在滚滚技术浪潮中时刻掌握核心竞争力。

今天,鸿蒙的新世界已初具雏形,新的篇章已然开启,华为和中国科技的故事,精彩仍在继续。

评论列表