1925年前后,厦门中山路借着城市扩建的东风成型,打从一开始就是老城的命脉。

骑楼顺着街道铺开,南洋风情的拱廊、雕花窗栏,都是当年下南洋的华侨带回来的样式,既挡台风又遮烈日,老厦门人都叫它“风雨骑楼”。

那会儿路面还是石板铺的,踩上去咯吱响,两旁的商号刚冒头,

咸腥的海风顺着街面溜进来,混着码头的人声,成了中山路最初的模样。

民国年间的中山路最是热闹,“黄则和”的花生汤、“吴再添”的沙茶面已经开门迎客,

老铺的铜招牌被阳光晒得发亮。

闽南人爱热闹,节庆时街上满是扛着神轿的队伍,歌仔戏的调子混着鞭炮声,连骑楼的廊柱都像震出了回音。

这里不只是商业街,更是闽南民俗的戏台,

老厦门的婚丧嫁娶、岁时节庆,都绕不开这条街的烟火气。

后来路面翻修过几次,石板换成了平整的地砖,老字号旁边多了新潮店铺,但骑楼的骨架没动。

如今走在中山路,抬头还是那些南洋风情的窗棂,低头能看到老铺门口的青石板遗迹。

海风依旧,只是少了当年的码头喧嚣,多了游客的脚步。

这条街记着厦门的百年变迁,每一块砖、每一间老铺,都是闽南人“爱拼才会赢”的活历史。

来厦门中山路吃啥?一次说清楚……

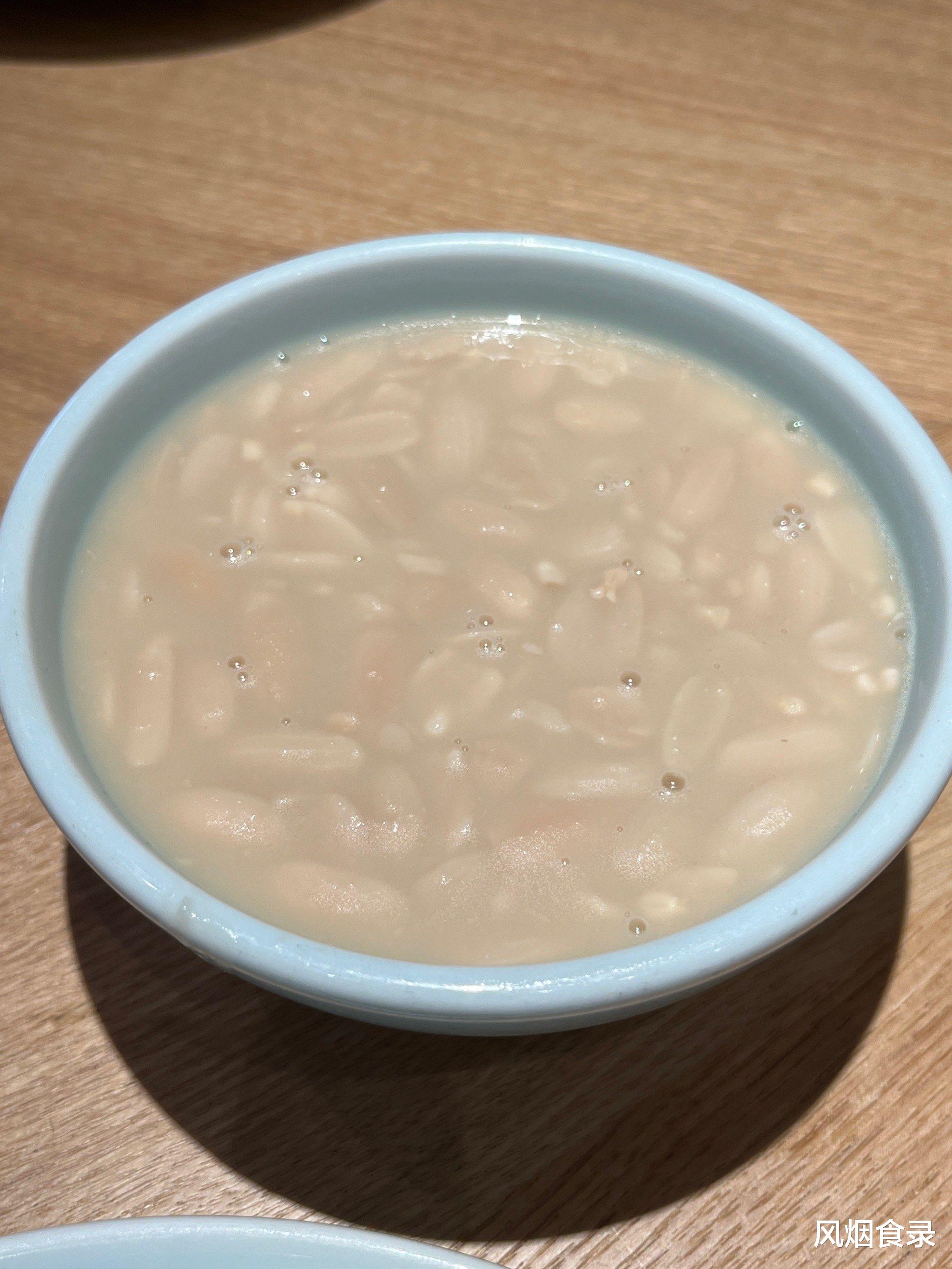

这“土笋”不是笋,是滩涂里爬的星虫,学名可口革囊星虫,黑褐细长似蚯蚓。

明人周亮工在《闽小记》里写:“予在闽常食土笋冻,味甚鲜异,形类蚯蚓”,清初这味已成市井珍馐。

传说郑成功驻兵安海时,粮草短缺,士兵挖土笋煮汤充饥,隔夜汤凝成冻,竟比热食更鲜,自此“冻吃”成俗。

如今海沧、安海仍保留古法,石槌碾去内脏,文火熬出胶质,

露天冷却成琥珀冻,弹性足能“蹦三蹦”,闽南人笑称“土笋冻蹦,神仙站不稳”。

冻体灰白透亮,咬下脆嫩带韧,蘸酱油、芥末、蒜蓉,酸辣鲜甜直冲天灵盖。

2022年闽南土笋冻制作技艺列入福建省级非遗,老手艺人用竹签挑冻,配句“真香喏”,便是最地道的乡愁。

这碗诞生于1930年代的古早味,源于同安乌涂村高阿二的手作智慧,

竹笋经“二次发酵”成酸笋,与闽南移民带来的“酸笋入汤”习俗碰撞,竟在战火年代成了商贩的“充饥神器”。

如今,它位列同安区非遗,2018年更登《舌尖上的中国》,成了厦门美食的“酸鲜符号”。

酸笋面讲究“臭香”平衡:

酸笋脆爽带鲜,汤底用猪骨熬六小时,加海鲜提鲜,面条吸饱酸汤,配上海蛎、虾仁、肥肠,一口下去“酸得透,鲜得猛”。

老厦门人爱加一勺蒜蓉醋,用闽南话讲“这味儿,才够‘煞’!”它不仅是小吃,更是深夜的“居委会”,

酒气散了,人醒了,家庭矛盾也化在酸香里。

闽南话“薄”念“婆”,这声调里藏着四百年前的烟火气。

明代蔡复一夫人李氏,怕夫婿批公文案牍废寝忘食,便创“婆饼”,

薄皮裹鱼、肉、虾、菜,让他边吃边办公。

如今这“薄饼”已入福建非遗,同安“招治薄饼”更成“中华老字号”,鲁迅、林语堂都馋这口,台北林语堂故居至今办“润饼文化节”续着情缘。

薄饼皮薄如蝉翼,透光能见指影,裹着虾仁、香菇、高丽菜、糯米饭,蘸甜辣酱咬下,鲜甜咸香“轰”地炸开舌尖。

闽南人吃它爱说“包金包银”,图个吉利。

做法讲究:饼皮得用盐水揉面,海蛎单独炒制,豆干丝要炒得焦香,最后撒上海苔、肉松,卷成筒状,咬一口“真呷意”!

这碗诞生于20世纪中期码头市集的小吃,

最初是工人用十小时慢熬的鸭架汤配冬粉,填肚子又补元气,如今已成闽南饮食的魂儿。

冬粉鸭讲究“一汤二粉三料”:

汤得用土番鸭架文火熬足十小时,汤色清得透亮,面上浮层薄鸭油,喝口鲜得眉毛掉。

姜丝的辣、鸭油的香、骨汤的甜,在舌尖撞出三重奏。

粉丝得是晶莹透亮的冬粉,吸饱汤汁后软滑弹牙,咬断时“嗦”地一声,是闽南人最熟悉的市井声。

鸭肉、鸭血、鸭肠、鸭胗“四件套”是标配,

鸭肉细嫩离骨,鸭血嫩得像豆腐,蘸点辣油或蒜蓉酱,鲜得人直咂嘴。

老厦门人吃冬粉鸭,必配油条,

撕成块泡汤里,吸饱汤汁后软中带脆,比肉还香。

闽南话叫“sa-dei-mī”,清朝末年由印尼华侨带回“沙嗲”酱,

与本地油面、海鲜一锅烩,愣是熬出了这碗有故事的面。

传说乾隆年间,厦门渔民儿子被龙卷风刮走,归来后用带回的沙嗲粉救活老母,从此“沙茶”二字在闽南扎根。

这碗面,汤头是魂,

沙茶酱用虾干、蒜头、花生等二十余种料熬成,咸鲜微辣带点甜,浇在碱水面上,配虾、花蛤、大肠、豆芽,香得人直咽口水。

2016年吴再添沙茶面摘得“中国金牌旅游小吃”,2020年又入选“福建十大名小吃”,连金砖峰会国宴都上了桌。

老厦门人端起碗,先喝口汤,再挑一筷子面,最后夹块炸豆腐,那叫一个“爽”。

这口“烧”字里藏着八百年烟火。

南宋时泉州人改良艾香粽,用糯米裹三层肉、香菇、板栗,经卤制、炒米、竹叶包裹,大火煮沸后转小火慢焖三小时,成就“油润不腻、香甜嫩滑”的古早味。

闽南话里“烧”即“热”,老饕们总说“烧肉粽,趁热食才真香!”

拆开粽叶,糯米吸饱卤汁,肉块肥瘦相间,虾米、干贝的鲜在舌尖炸开,蘸点甜辣酱,再配碗扁食汤,那是刻进基因的端午味道。

1980烧肉粽曾获“最闽台伴手礼奖”,老字号“好清香”从1940年卖到今天,

要问做法?

糯米泡一夜,肉块用五香、老抽腌足味,包成四角锥形,猪骨汤里滚三小时,

这口热乎劲,才是闽南人“圆满富足”的盼头啊!

来厦门中山路,必得呷一碗“huasingteng”(闽南话花生汤)!

这碗甜汤的魂,可追溯到清末民初,

1986年拿过福建省小点金奖,2016年更成首批“中华老字号”。

抗战胜利后,泉州青年黄则和挑扁担重返鹭岛,清亮吆喝穿透晨雾,竹筐陶钵里微火慢煨的花生汤,成了码头工人的“活闹钟”。

公私合营时招牌虽改“红阳”,老客仍念“黄则和”,

1985年重挂旧匾,海外归侨排长队,一口甜汤落肚,泪落衣襟。

闽南红皮花生去膜,文火慢熬三小时,花生酥烂如云絮,汤色乳白似琥珀,白糖橙膏添层次,加蛋版更似“芙蓉卧金箔”。

冬日晨起饮一碗,暖意从喉间漫到胃里,连孩童都非常喜欢。

它婚宴席尾必现,因“花生”谐音“添丁”;

除夕围炉时,琥珀汤色映红烛,是团圆最实在的具象。

这味从明朝嘉靖年间“渔户出海必携之食”走来的闽南古早味,

四百年前《厦门志》便载:“以粉裹蛎,煎熟充饥”。

渔民在澎湖列岛作业时,将新鲜海蛎与地瓜粉混煎,既耐存又顶饱,后来道光年间《鹭江志》记:“市廛间多设摊煎海蛎,佐以蒜蓉酱”,成了市井烟火里的“透早”(早晨)标配。

陈嘉庚在《南侨回忆录》里写过用它待客,被赞“东方海鲜煎饼”,

2018年更入选厦门非遗。

这枚金黄酥脆的“海蛎煎”,

选黑耳白肚的小海蛎珠,拌青蒜、地瓜粉入锅,大火煎得外皮“咔嚓”脆,再沿锅边淋蛋液,最后撒香菜、淋海堤甜辣酱,一口下去“鲜得很”!

做法虽简单,火候却讲究,

油要微热,蛋液得围边,煎到淀粉透亮才够嫩。

清初闽南渔民以海虾熬汤拌面,诞生最原始“虾肉面”。

光绪年间大同路虾面摊林立,1949年“新厦虾面”创始于鹭江码头,三代人六小时熬一锅红亮浓汤,94岁老客含泪称“妈妈的味道”。

厦门人冬日吃虾面驱寒,渔谚道“浪里行舟三碗汤,抵过一件羊毛裳”,

婚宴喻“红红火火”,除夕围炉映烛光,是团圆的图腾。

汤头用狗虾头壳炒香熬煮,掺猪骨、冰糖,撒葱头油、蒜蓉,鲜甜浓郁带虾油香。

碱水面筋道弹牙,

吸饱汤汁,配鲜虾、卤豆干、豆芽,撒白胡椒,一口直抵“真嗲”的闽南烟火气。

闽南话唤作“mǐ-sua-gou”,是泉州府传来的古早味,

乾隆下江南时还当它是“龙须珍珠粥”。

传说当年秀才娘子用剩鱼骨猪骨熬汤,掺把碎面线、木薯粉,糊弄出这碗暖胃又暖心的吃食,皇帝一尝便赐了名,流传至今已有二百多年。

如今它已是泉州非遗,厦门人晨昏定省的“舌尖乡愁”,

老巷口的木桌竹椅,阿婆用闽南话招呼“汤不够再加”,油条蘸糊吃,外软内脆,咸甜撞出火花。

这糊状如月光,细面线似发丝,久煮不烂,入口即化。

汤底是猪骨、鸡架或鱼骨慢炖四小时的高汤,勾地瓜粉成绵密糊状,搭卤大肠、醋肉、海蛎,撒把芹菜末、胡椒粉,淋葱头油,鲜得直咂嘴。

做法也简单:

面线掰碎泡水,汤沸后下面线,调地瓜粉勾芡,最后铺上配料。

如今,老店守着古法,新店玩着芝士,但那口热乎气儿,比史书更懂“过日子”的滋味。

走累了,就在骑楼下寻条板凳坐下。

来碗土笋冻,或是吸溜一口面线糊。石板路磨亮了多少代人的鞋底,老铺的灶火却还温着。

这街啊,百年故事都炖在烟火里了,

你吃的不是味道,是闽南人过日子的那股韧劲儿。