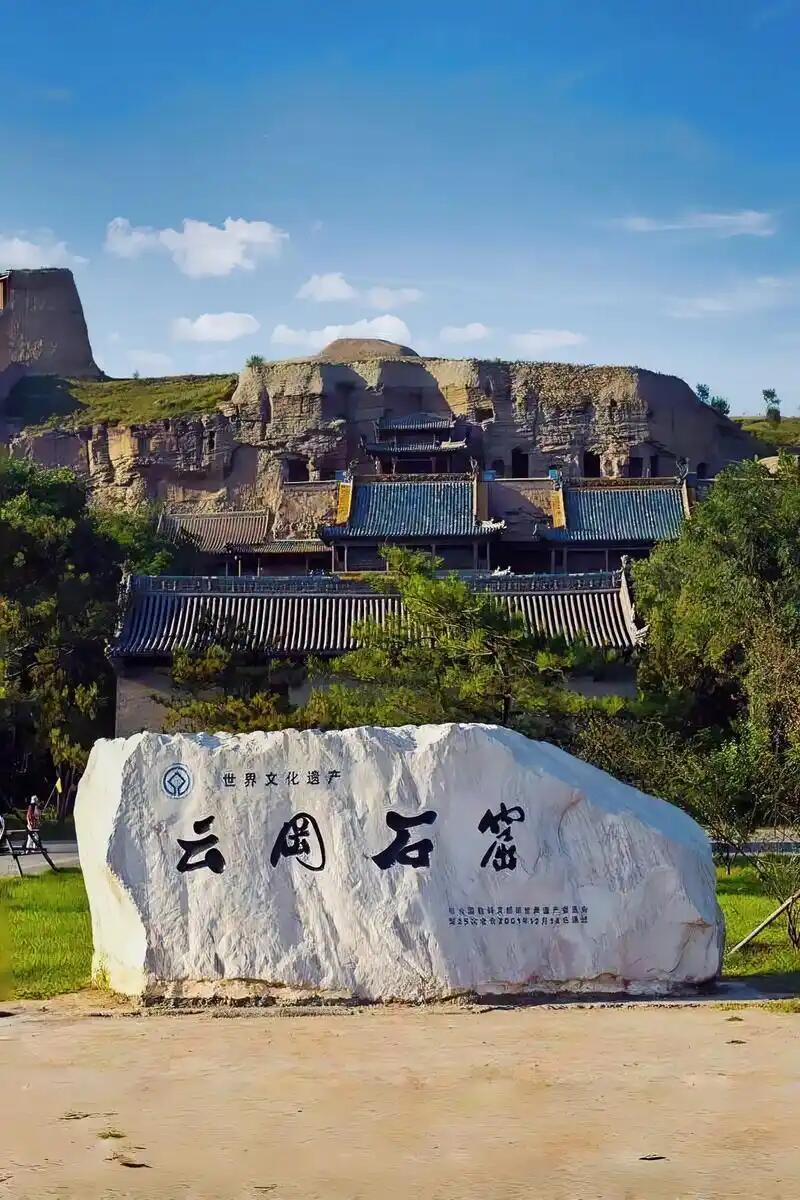

大同的五月总裹着北方特有的粗粝,风掠过武州山的褶皱,卷起砂砾在岩壁上簌簌作响。这座被时光打磨了千余年的山脉,至今仍保留着北魏匠人凿刻时的呼吸——在层叠的青灰色砂岩间,45座洞窟如同凝固的史诗,将一个王朝的信仰与野心,永远镌刻在华北的黄土高原上。

沿着蜿蜒的步道靠近石窟群,最先感受到的不是视觉冲击,而是某种难以名状的气场。那些依山而建的洞窟群落,仿佛天然生长在山体凹陷处,砂岩表面因风化形成的斑驳纹理,恰似岁月亲手绘制的水墨。不同于敦煌莫高窟的凌空而立,也不像龙门石窟的临水而凿,云冈石窟以近乎霸道的姿态嵌入山体,仿佛要将整个王朝的精神图腾与大地血脉相连。

北魏兴安二年(公元453年),沙门统昙曜带领着千余名工匠,在武州山南麓拉开了这场浩大工程的序幕。那时的鲜卑贵族刚刚经历灭佛运动的阵痛,文成帝拓跋濬急于用佛教重建意识形态。昙曜选择武州山并非偶然,这里的砂岩质地均匀,既便于雕刻,又能抵御塞外凛冽的风沙。当第一斧凿进山体时,或许没人能想到,这场工程会持续一个半世纪,更没人能预见,这些洞窟将成为游牧文明与中原文化交融的最佳见证。

走进第16至20窟,俗称"昙曜五窟"的空间,扑面而来的是近乎压迫感的震撼。五尊巨型佛像分别对应道武帝、明元帝、太武帝、景穆帝和文成帝五位帝王,最高的主佛高达17米,几乎触及洞窟顶部。佛像的衣褶纹路呈现出独特的犍陀罗风格——那些流畅的弧线,既保留了印度佛教造像的韵律,又融入了鲜卑民族豪迈粗犷的审美。工匠们巧妙利用砂岩的特性,在坚硬的石壁上雕琢出丝绸般的质感,衣袂翻飞间,仿佛能听见北魏的风掠过草原。

不同于中原传统的木构建筑,云冈石窟的洞窟形制充满异域风情。有些洞窟模仿印度支提窟样式,穹顶呈马蹄形,中央立塔柱;有些则采用方形窟室,四壁满雕佛龛。第9、10窟前室的仿木构建筑雕刻尤为精妙,屋檐下的斗拱、椽子乃至瓦当,都以毫米级的精度还原现实。很难想象,在没有现代测量工具的古代,工匠们仅凭经验与技艺,就能将石材雕琢得比木头更细腻。

石窟内的造像题材丰富得令人咋舌。除了常见的释迦牟尼、弥勒菩萨,还有表现佛教本生故事的浮雕,甚至出现了希腊爱奥尼柱式、波斯忍冬纹等异域元素。第6窟的中心塔柱堪称艺术巅峰,八面雕刻着33幅佛传故事,从释迦牟尼诞生到涅槃,每幅画面都有数十个人物,动作神态各不相同。工匠们用浅浮雕、高浮雕乃至圆雕相结合的手法,在有限的空间里构建出复杂的叙事场景,人物的衣饰、坐骑、兵器都刻画得纤毫毕现。

在云冈石窟,细节处往往藏着最动人的秘密。仔细观察佛像的面容,会发现早期造像颧骨高耸、鼻梁挺直,明显带有鲜卑人的面部特征;而后期作品则逐渐向中原审美靠拢,面容变得圆润柔和。这种变化暗合了北魏孝文帝汉化改革的历史进程——当鲜卑贵族开始学习汉语、改穿汉服,连佛像的模样也悄然发生了改变。

站在第20窟露天大佛前,午后的阳光斜斜地洒在佛脸上。经过千年风雨侵蚀,佛像的鼻尖已有些残缺,右眼也模糊不清,但微微上扬的嘴角依然带着悲悯的笑意。周围游客的赞叹声、孩童的嬉闹声此起彼伏,而大佛始终保持着静默,仿佛将北魏的金戈铁马、佛教的兴衰沉浮,都化作了这抹跨越时空的微笑。

走出石窟时,暮色正给武州山披上一层淡紫色的纱。回望那些黑洞洞的窟龛,突然意识到云冈石窟最迷人之处,不在于精美的雕刻或宏大的规模,而在于它将一个王朝的集体记忆,凝固成了看得见、摸得着的实体。在这里,历史不再是课本上的铅字,而是岩壁上深浅不一的凿痕,是佛像衣褶间沉淀的光阴,是鲜卑与汉族、佛教与儒道在石头上碰撞出的火花。当手指抚过冰凉的石壁,仿佛还能触碰到千年前匠人的体温,听见他们凿刻时的喘息,以及北魏的风掠过草原的呼啸。